台北捷運(たいぺいしょううん)は、中華民国台湾台北市内及び、その周辺の新北市のなどの慢性的な交通渋滞を緩和する為に設置され地下鉄・新交通システムです。正式名称は台北都会区大衆捷運系統(Taipei Rapid Transit System)。台北大衆捷運股份有限公司(Taipei Rapid Transit Corporation)によって運営されてます。呼称としては、北捷、台北MRT(Mass Rapid Transit)もしくは台北メトロ。台北メトロの総延長距離は、営業路線:131.2km(路線総延長:137.6km)、駅数は108駅、利用者数は2,044,018人/日(2017年平均)です。

当初は全ての路線がAGT(いわゆる新交通システム)で運用される事になっていいましたが、後に見直され、地下鉄・地上線(高架区間)とAGTを組み合わせた交通体系が構築されました。文山線および内湖線のみAGTで、その他の路線は、地下鉄と高架区間(軌間1435mm、第三軌条集電方式)に鉄軌道で整備されました。

地上入り口から階段を降りてコンコースに向かいます。

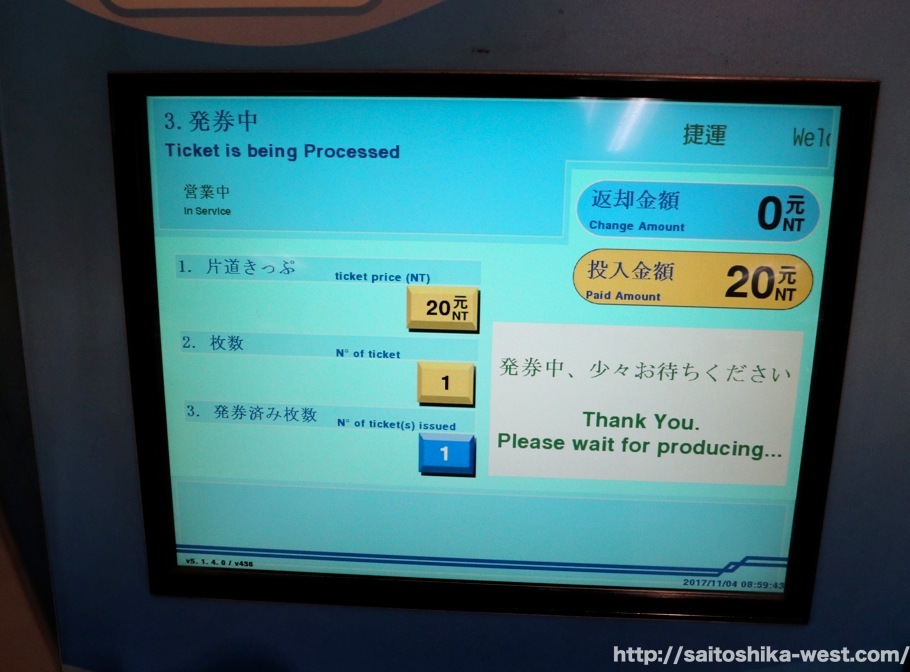

自動券売機の様子です。

タッチモニターは多言語対応しており、日本語表示もOKです。初乗りは20元(20NT)とリーズナブル。

こちらはICチップを内蔵した「トークン」です。紙の切符ではなく、このトークンが切符代わりとなります。入場する駅の改札でタッチし、出場する駅の改札機で回収される仕組みです。トークンは再利用可能なので環境にやさしい造りと言えます。

改札外コンコースの様子です。

自動改札機の様子です。トークンによるICチップ運用の為、搬送部がなく、メンテナンス製が高そう思えました。センサー部にトークンをタッチして入場します。

出場するときは、トークンを投入口に入れると通路の仕切りが開きます。ICカードは、日本と同じくタッチする仕組みです。

エスカレーターは3連。

オレンジライン、中和新蘆線ホームの様子です。フルスクリーンのホードドアが完備されていました。

ホームドア、発車標の様子です。発車標は液晶モニタがそのまま天吊りされており、広告が流れていました。

発車標+サイネージシステムですね。メーカーは聞き慣れないメーカーのモノでした。

グリーンライン・松山新店線の様子です。こちらもフルスクリーン型のホードドアが設置されていました。

ホードドア近くの液晶モニタに加え、LED方式の発車標も併設されています。日本の駅に比べると発車標の設置台数が格段に多い印象です。

車内の様子です。シートはモケットが無い、プラスチックのベンチとなっていました。

数駅移動して、こちらは中山駅の様子です。地下とは思えない大空間が気持ちいいです。

駆け足で見て回った台北メトロ。開業から年月が浅い為、全体的に綺麗で清潔な印象を受けました。路線図の案内もラインカラーの頭文字を充てた「G」グリーンライン、「BR」ブラウンライン、「R」レッドラインといった表示になっており、初見でも一発で理解する事ができました。海外の大都市には、JRの近郊区間(国鉄線はありますがあっても日本ほと緻密ではない)や大手私鉄が無いので単純にメトロ(地下鉄)の規模を比較しても仕方がないのですが、大阪メトロと台北メトロは路線規模、輸送人員は非常に似通っているな、といった印象でした。