エリア最大級のオフィス計画

JR九州は2025年8月27日、熊本県大津町のJR豊肥線・肥後大津駅東側に、賃貸オフィスビル「JR肥後大津ビル(仮称)」を建設すると発表しました。設計は梓設計、施工は大和ハウス工業が予定されており、2025年12月に着工、2027年1月の完成を見込んでいます。

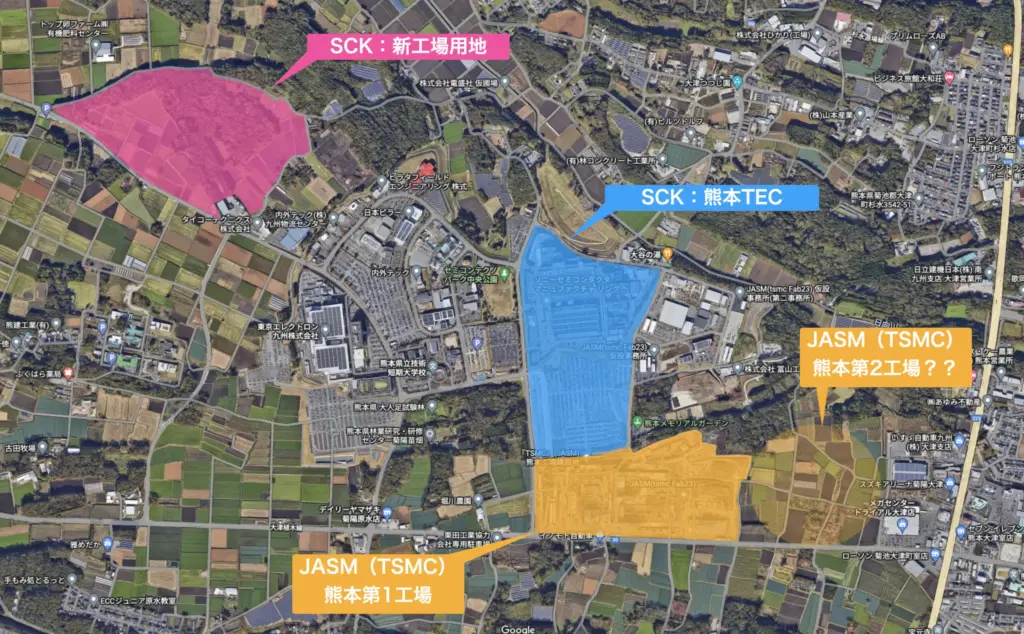

建物は地上7階建てで、延床面積は約9,200㎡、賃貸面積は約5,800㎡にのぼります。熊本地震後にJR九州が復興事務所として使用していた社有地を転用し、駅から徒歩2分という利便性を備えています。TSMC熊本工場やセミコンテクノパークまでは車で約8分の距離であり、半導体関連企業の入居を念頭に置いた計画です。

高スペックで「止めないオフィス」

今回のオフィスビルは、地方都市では珍しいハイグレード仕様となっています。天井高2.8mの執務空間やOAフロア、床耐荷重500kg/㎡といった基本性能に加え、災害時でも72時間稼働できる非常用発電機を設置し、専有部にも電力を供給できる仕組みを整えます。

さらに、非接触ICカードリーダーやエレベーター不停止設定といったセキュリティ機能、Low-eガラスや自動調光LEDによる省エネ性能も標準装備されます。2階には入居者専用ラウンジを設け、内装には熊本県産の「肥後石」を取り入れるなど、快適性と地域性の両立を図ります。

JR九州は「東京や大阪に匹敵する水準のオフィス」として、BCPを重視する企業の誘致を見込んでいます。

駅前再開発と連動したまちづくり

同日、大津町も「肥後大津駅周辺まちづくり基本計画」を公表しました。駅を中心に都市機能を再編する内容で、南口には商業施設やホテルを含む複合ビルと駅前広場を、北口には立体駐車場やロータリーを整備します。さらに、現在は踏切に依存する南北アクセスを歩行者専用通路で改善し、回遊性を高めます。

屋台やキッチンカー、ベンチを配した広場を整えることで、働く人や住民、観光客が自然に交わる空間をつくり出す構想です。金田英樹町長は「暮らす人、働く人、観光客が交わる駅にしていきたい」と述べ、熊本県の「サイエンスパーク構想」と連動する姿勢を示しました。

半導体産業の成長が背景

Copyright© Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limitedこの駅前開発の背景には、世界的な半導体産業の再編があります。TSMC熊本の第1工場は12~28nmプロセスを中心に月産5.5万枚規模で稼働し、第2工場では6/7nmの生産も視野に入れています。2工場合算で月産10万枚超を見込み、政府は第2工場に7,320億円を支援。総投資額は2兆円を超える見通しです。

狙いは、スマートフォン向けの最先端ではなく、自動車、産業機器、カメラといった長期的に安定した市場です。ソニーが九州で展開するイメージセンサー事業もこの需要を後押ししており、累計出荷200億個を突破したCISは、自動運転や監視システム、AR/VRなど新しい市場を生み出しています。TSMCとソニーのシナジーは、九州を「視覚の半導体」拠点へ押し上げています。

地元へのインパクト:雇用と人口動態

Copyright© Taiwan Semiconductor Manufacturing Company LimitedTSMC熊本の進出により、第1・第2工場合わせて約3,400人の直接雇用が見込まれています。加えて、装置メーカーやケミカルサプライヤー、物流・建設関連を含む関連産業での雇用波及効果は7,500人規模に達するとされ、地域全体では1万人超の雇用が生まれる可能性があります。

人口動態にも変化が表れています。菊陽町の人口は2010~2015年に約8.6%、2015~2020年にも約5.7%の増加を記録しました。大津町でも同様に人口は増加傾向にあり、半導体産業の集積が続くことで、2035年前後にさらなる人口増加が見込まれています。地方圏で人口が増える稀有な事例として注目されています。

JR肥後大津ビルは、こうした企業進出に対応するオフィス拠点であると同時に、増加する住民や労働人口を受け止める都市機能を補完する役割を担います。

課題はインフラと人材定着

ただし課題も残されています。TSMC熊本第2工場は最大18カ月の遅延リスクが報じられており、その背景には道路や物流の制約があります。2034年度には空港アクセス鉄道が開業予定ですが、それまでの10年間は暫定的な交通施策が必要です。

また、人材定着のためには生活環境の整備が欠かせません。住宅や教育、医療、保育を含めたトータルな支援がなければ、雇用は短期的な流動にとどまってしまいます。駅前再開発は、その基盤を整える意味を持ちます。

JR九州の狙いと戦略的意義

JR九州は鉄道会社としての枠を超え、地域産業と都市機能を結びつける役割を担おうとしています。震災復興事務所跡地を「新しい産業拠点」へ転換する今回のプロジェクトは、その象徴といえます。

古宮洋二社長は「10年前には考えられなかったが、肥後大津はこれから大切な場所になる」と述べています。駅前HQ、工場アクセス、空港直結というトライアングルを成立させることで、肥後大津は国際的な産業拠点として飛躍する可能性を秘めています。

全国の半導体投資と比較した熊本の強み

北関東ではルネサスの拠点が存在するものの、首都圏との競合により人材確保が難しくなっています。広島県東広島市ではマイクロンがDRAMに巨額投資を行っていますが、海外市場への依存度が高いという課題があります。

熊本はTSMCとソニーCISを核とし、需要最適ノードに特化しながら、空港アクセス鉄道や駅前再開発など都市基盤の整備を同時に進めています。産業と生活圏を統合して設計している点において、全国の中でも優位性を持つ地域といえます。

まとめ

JR肥後大津ビルは、単なるオフィス建設ではなく、熊本の未来を象徴する産業・都市一体型のプロジェクトです。

-

サプライチェーンを止めないためのBCP拠点

-

雇用と人口増加を受け止める都市インフラ

-

空港直結による国際競争力の強化

これらを同時に進めることで、熊本は「新生シリコンアイランドの玄関口」としての地位を確立していくことが期待されています。

出典元

-

熊本県・企業立地協定:64件、雇用予定総数4,370人(産業タイムズ社)

-

九州経済調査協会:TSMC第1工場の経済波及効果 6.85兆円、雇用1万人規模(東洋経済「四季報オンライン」)

-

Sellwell社調査:第1工場で直接雇用約1,700人、周辺で7,500人規模の雇用効果

-

財務省レポート:第1工場1,700人、第2工場1,700人、合計3,400人の直接雇用

-

国勢調査:菊陽町の人口 2010–2015年に8.6%増、2015–2020年に5.7%増