大阪メトロは、日本最大級の輸送量を誇る地下鉄路線・御堂筋線において、ホームと車両乗降口の段差を大幅に縮小した「低床車両」を導入し、2025年11月22日(土)から車いす利用者が単独で乗降できるようになる、と発表しました!

10両編成のうち3号車・5号車・8号車に通常より小さい車輪を採用し、車両の床面を低くすることで、ホームとの段差をほとんど感じない水準まで抑えました。

🔧 車輪を小径化、パワープレイで“ほぼゼロ段差”を実現

ホームと車両がほぼツライチとなっている

これまでも、大阪メトロの車両とホームの段差が少ないことはたびたび話題になっていました。しかし今回は、それをさらに進化させ、車輪を小径化して車両自体を低床化するというパワープレイで、ほぼゼロ段差を実現しました。

この大胆な設計変更により、車いす利用者が駅員の介助を待たずに乗降できるようになりました。また、途中下車や行き先変更といった柔軟な移動も可能となり、移動の自由度が飛躍的に向上しています。

🧩 “駅から列車まで”を一体で設計

今回の取り組みは、単に車両を低床化するだけでなく、Osaka Metroが掲げる「駅から列車までを一体で設計する」という思想の具現化でもあります。駅構造、ホーム柵、車両設計、情報表示、アプリを連携させ、“空間×情報×車両”の統合デザインとしてバリアフリーを再構築。物理的な段差をなくすだけでなく、心理的な不安や情報格差といった“見えないバリア”も取り除き、すべての人がシームレスに移動できる都市交通を目指しています。

🚉 ホーム柵に大型案内シートを掲示

可動式ホーム柵には、低床車両が停車する3号車・5号車・8号車の車いす対応スペース位置に、段差が小さい(単独乗降が可能)ことを示す大型の案内シートを掲示。利用者が一目で該当位置を認識できるようにすることで、案内のわかりやすさを高めています。

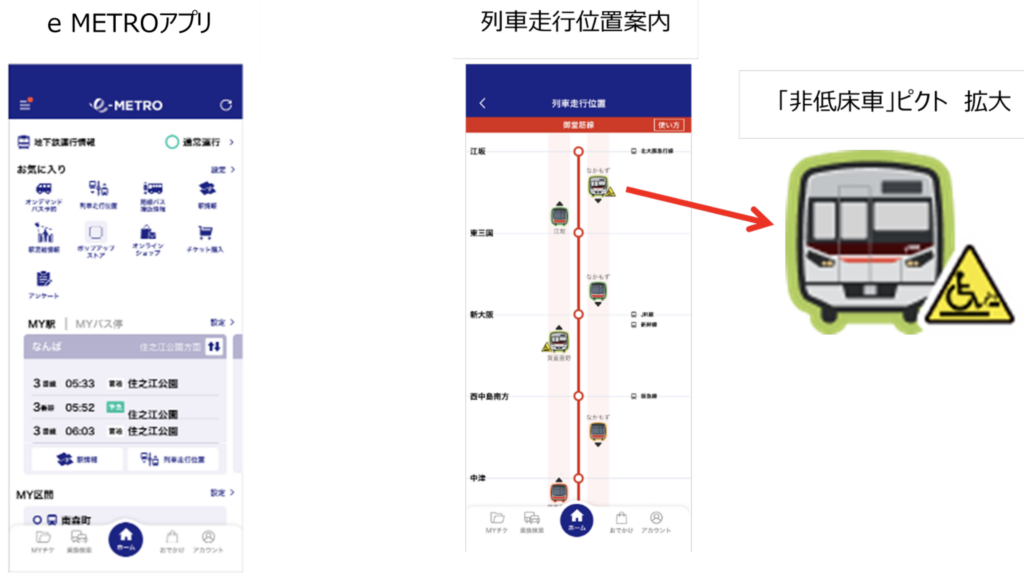

💡 改札口やアプリで「非低床車」を表示

御堂筋線では北大阪急行電鉄の車両も乗り入れており、一部は低床化されていません。このため、Osaka Metroでは、非低床車の運行を事前に確認できる情報表示を導入しました。

-

サービス情報表示器(改札口)

改札口付近に設置された表示器に、接近する列車が「非低床車」である場合、その旨を表示します。

なお、中央線においても同様の表示を行います。 -

e METROアプリ(列車走行位置案内)

アプリ上でも、走行中の列車が「非低床車」であるかをリアルタイムで確認できます。

中央線と同じ仕様で運用されるため、アプリ利用者も安心して乗車前に確認できます。

これにより、利用者は駅でもスマートフォンでも同じ情報を確認でき、情報バリアのない移動環境が整備されます。

★単独での乗降が可能になったとはいえ、介助を希望する利用者には、引き続き駅社員が対応する。Osaka Metroは、「安全」と「自立」の両立を目指し、あらゆる利用者が安心して利用できる環境を整えている。

🚇 民営化後のOsaka Metro、“やってみなはれ精神”が光る

左が通常、右が底床化した車両

民営化され「大阪メトロ」となってからの同社は、まさに“やってみなはれ”の精神で新しい挑戦を続けています。万博開催時には、中央線で一日の大半を2分30秒間隔で運行するというマッチョな輸送対応を実現しました。そして今回は、既存車両の車輪を小さくして車体を下げるという力技で、ホームとの段差をほぼゼロにするという驚きの発想を形にしました。

前例や常識にとらわれず、現場発想で改良を重ねていく姿勢には思わず「いいぞ、もっとやれ!」と言いたくなります。

🌏 まとめ:段差レスが都市交通のUXを変える

御堂筋線は1日あたり約120万人が利用し、輸送量では日本屈指の規模を誇ります。その主幹路線で段差レス化が実現した意義は大きく、今回の取り組みは単なるインフラ改善ではなく、都市交通における「体験設計(UX)」の進化を象徴しています。

段差をなくすことは、移動の自由を広げること。Osaka Metroが掲げる“駅から列車までを一体で設計する”という思想は、人と街の関わり方を変えていく小さくて大きな試みと言えるでしょう。