1. プロジェクト概要と期待される効果

神戸市中央区・三宮駅前で進められている「神戸三宮雲井通5丁目地区第一種市街地再開発事業」は、総事業費約870億円を投じる大規模プロジェクトです。建物は地上32階・高さ約163m・延床約99,000㎡で、2027年12月の竣工を予定しています。

低層部には商業施設、ホール、図書館、バスターミナルを配置し、中層部にはオフィス、高層部にはホテルを導入する複合開発です。アシックス本社(2028年1月移転)、シスメックス本社(2028年春移転)が入居予定で、企業本社機能の都心回帰が実現します。さらに「EVOL HOTEL KOBE(仮称)」はルーフトッププールやチャペルを備え、神戸の新しい都市ブランドを発信する役割を担います。

この再開発によって、

-

分散していた中・長距離バス機能を一体化し、交通結節機能を強化

-

文化ホールや図書館を併設し、都心の公共性を向上

-

ハイグレードオフィスを整備し、企業誘致の競争力を高める

といった複合的効果が期待されています。

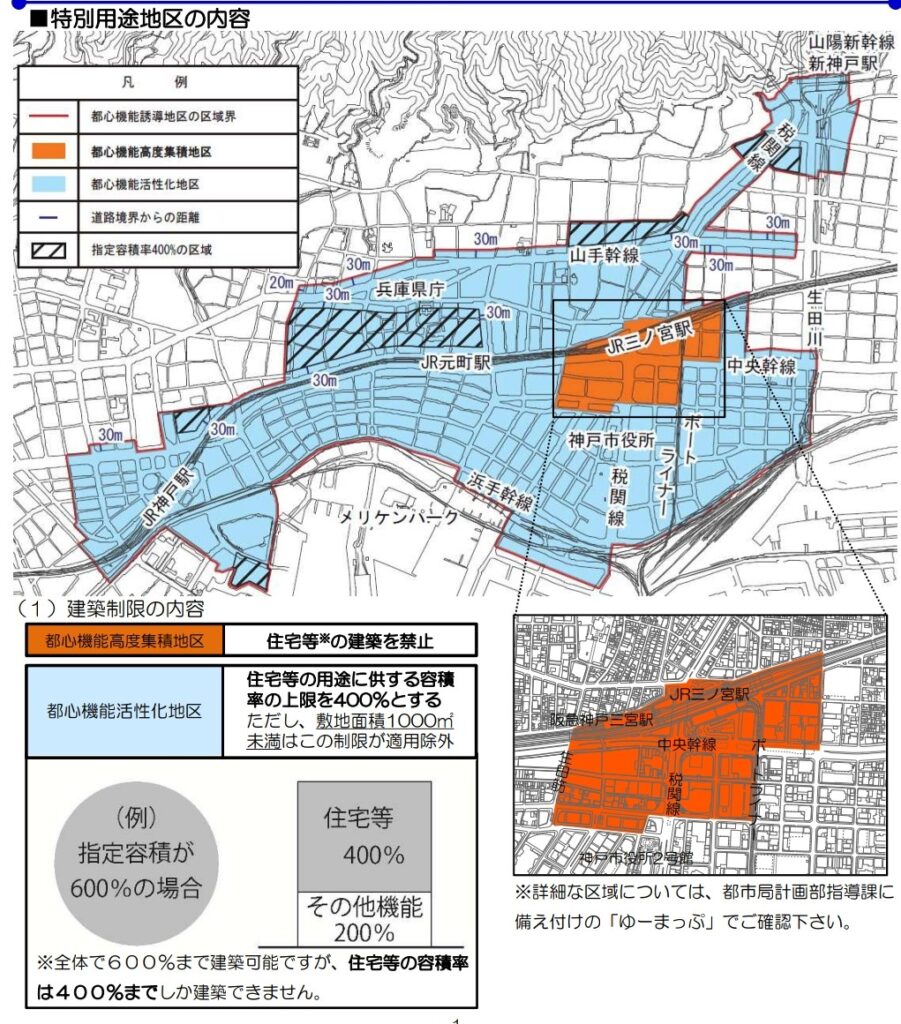

2. 都市政策と高さ規制の背景

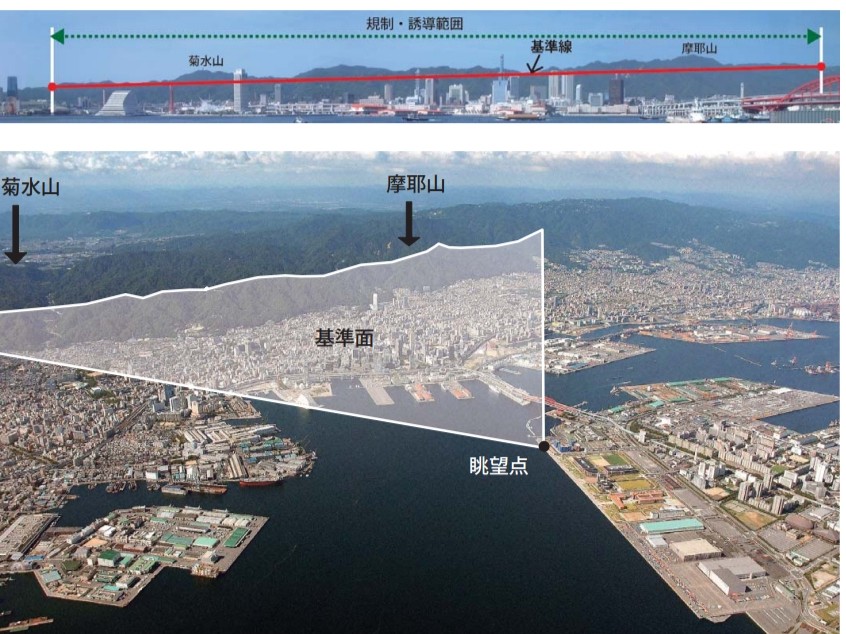

神戸市は震災後、「山と海の眺望を守る」という理念を重視し、高さ60m超部分の幅40m以内制限や標高式上限を導入しました。また、都心全域でタワーマンションを禁止し、居住人口を安易に高層化で増やさない方向性を打ち出しています。

こうした規制は安全性や景観維持の面で評価される一方、都市成長の観点からは制約が大きいのも事実です。例外的に「高度利用地区」「特定街区」によって容積緩和が認められる仕組みがあり、今回の163mビルもその枠組みの中で成立しました。つまり、神戸の成長戦略は規制を前提とした“特例活用型”であり、積極的な規制緩和を進める都市とは性格が異なります。

3. 政策決定者の思考構造

雲井通5丁目再開発の背景には、政策決定者特有の思考が影響しています。これは「老人的思考」とも呼べるもので、年齢ではなく構造的な保守性を示しています。

-

延命志向:在任中に大きなリスクを負わず、現状の延長で収める判断を取りやすい。

-

耳障りの良さの優先:「景観を守る」「高層化を抑制する」といったメッセージは市民の安心感を得やすい。

-

責任の先送り:開発の成果や弊害は10〜20年後に表面化し、決定者自身が責任を負う場面は少ない。

-

規制による“安心の物語”:規制を強めることで安全・秩序・伝統を守る印象を与えるが、投資誘致力を削ぐ。

-

都市間競争への鈍感さ:福岡や大阪が規制緩和で攻める一方、神戸は「現状維持の安定」を優先しがち。

この姿勢は、市民には安心感を与えますが、結果的に民間投資が他都市へ流出するリスクを増大させています。

4. 投資機会を逃した事例

神戸の規制姿勢を象徴するのが、JR西日本による三宮駅ビル計画のリスケです。高さ規制により当初計画が採算に合わなくなり計画の見直しを余儀なくされ、最終的にJR西日本は広島駅ビルの開発を先行させたと推測されます。この事例は、規制の厳格さが直接的に投資機会の喪失につながった典型例です。都市政策の選択がどのように企業の投資判断を左右するかを示しています。

5. 大阪・梅田との補完関係

大阪・梅田では「グラングリーン大阪(うめきた2期)」が2027年度に竣工予定で、国際級のオフィスやホテルを備えた大規模再開発が進行しています。延床面積や集客力で梅田は圧倒的です。

神戸は規模で勝負するのではなく、梅田を補完するポジションを明確にする必要があります。具体的には、

-

三宮駅前を「神戸の顔」として質的に強化

-

文化・観光・生活利便性を活かし、梅田にはない魅力を提示

-

「働く場」と「暮らす場」が近接した人間規模の都市環境を前面に出す

ことが現実的な戦略です。

6. 他都市との比較

-

福岡(天神ビッグバン):規制緩和を全面に出し、民間投資を呼び込む「攻めの戦略」。

-

広島:駅ビルと路面電車を一体化させ、交通結節点を再設計する実験的取り組み。

-

仙台:着実な再編は進むが、企業本社移転のような大きな変化は乏しい。

-

札幌:外資系ホテル誘致を進め、観光・MICE都市としての地位を強化。

これらと比べ、神戸は「景観を守りつつ、例外的に再開発を進める」という独自の道を歩んでいます。ただし投資誘致やスピード感ではどうしても後れを取る構造があります。

7. 雲井通5丁目が示すもの

雲井通5丁目の163mビルは、神戸が持つ潜在力と現行政策の間にあるギャップを象徴しています。もっと大規模で高度な開発も可能だったはずですが、規制によって抑え込まれ、結果的に延命的な再開発となりました。

一方で、アシックスやシスメックスの本社移転は確実に都市のプレゼンスを高める動きです。これを単発の成果にとどめるのではなく、持続的な都市成長につなげられるかどうかが今後の鍵となります。

まとめ

神戸は本来、経済成長していける資質を十分に持つ都市です。海と山に囲まれた都市環境、国際港湾都市としての歴史、都心に集積する文化資源──いずれも強力な基盤です。

しかし現状の政策は、景観保全や規制を前面に打ち出し、市民の安心感を優先する一方で、投資を他都市に流出させるリスクを抱えています。雲井通5丁目再開発は、その矛盾を映す象徴的なプロジェクトといえます。福岡や広島が攻めの都市戦略を掲げる中で、神戸は慎重さゆえに「もったいない都市」と映りがちです。ただしこれは同時に「潜在力が残されている」という意味でもあります。今後、規制と成長のバランスをどのように取るかが、次の10年の神戸を大きく左右することになるでしょう。

2025年9月の様子

現地の様子です。前回の取材が2024年10月だったので、約11ヶ月ぶりの撮影です。

南側から見た様子です。敷地北側で地上鉄骨建方が始まっていました!

南東側から見た様子です。

北東側から見た様子です。鉄骨がかなり成長しており驚きました。

北西側から見た様子です。

西側から見た様子です。

最後は北西側から、計画地の南側付近を見た様子です。

過去の様子

神戸三宮雲井通5丁目再開発(バスターミナルI期ビル)地上32階建て、高さ165mの超高層複合ビルを建設!現地の最新状況 24.10【2027年12月竣工予定】