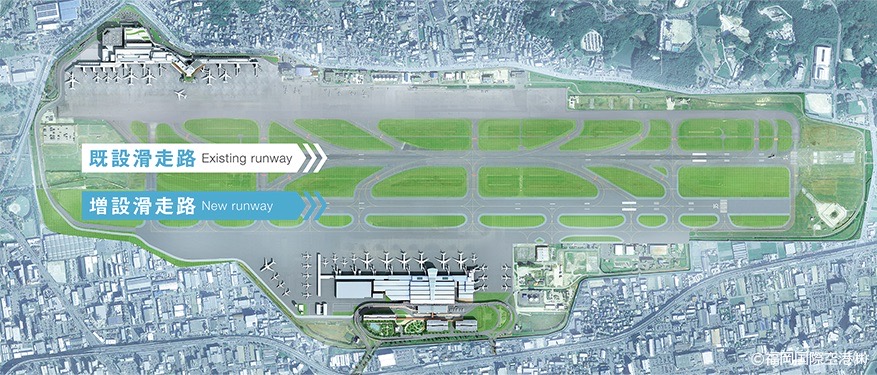

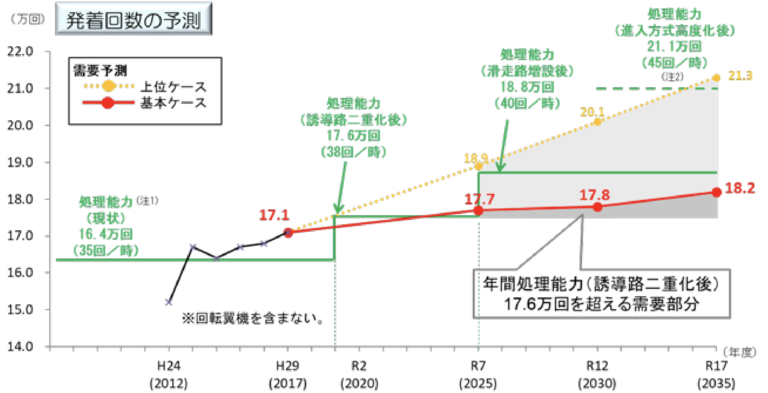

九州経済連合会、福岡県、福岡市、福岡国際空港株式会社(FIAC)などで構成する「福岡空港機能向上等検討委員会」は、国土交通省に対し、航空機の発着枠を現在の1時間あたり40回から45回へ引き上げる時期を前倒しするよう要請しました。

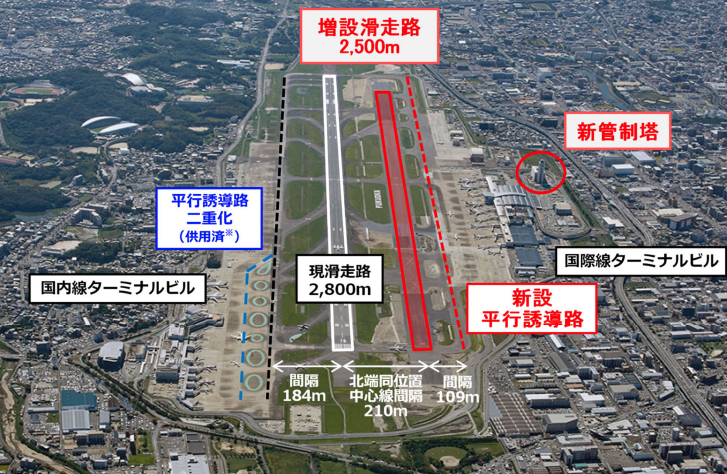

福岡空港は今年3月に第2滑走路の運用が始まり、発着枠は38回から40回へと拡大したばかりですが、一部の時間帯では、航空会社の希望が「60回以上」に達するとの指摘もあり、早くも需要に追いつかなくなっているのが現状です。

2. 福岡空港のポジション

| 順位(前年) | 空港名 | 旅客数 | 前年度比 |

|---|---|---|---|

| 1(1) | 東京国際(羽田) | 87,090,603 | +8% |

| 2(2) | 成田国際 | 39,594,468 | +17% |

| 3(3) | 関西国際 | 31,709,869 | +23% |

| 4(4) | 福岡 | 27,120,491 | +9% |

| 5(5) | 新千歳 | 24,838,544 | +8% |

| 6(6) | 那覇 | 21,647,325 | +11% |

| 7(7) | 大阪国際(伊丹) | 15,449,892 | +4% |

| 8(8) | 中部国際 | 11,031,052 | +20% |

福岡空港は、都心部に近接する利便性から利用者数が増え続け、2024年度は2,712万人と過去最高を更新しました。国内の空港ランキングでは羽田・成田・関西に続く第4位の規模となっています。2025年度上期(4〜9月)は1,393万人(過去最高)を記録、下期も堅調に推移すれば、年間2,800万人超が確実な情勢です。

▼ 2024年度旅客数(過去最高)※単位:千人

| 年度 | 国内線 | 国際線 | 合計 |

|---|---|---|---|

| 2016 | 17,139 | 5,179 | 22,318 |

| 2017 | 17,646 | 6,333 | 23,979 |

| 2018 | 17,927 | 6,918 | 24,845 |

| 2019 | 17,566 | 5,469 | 23,035 |

| 2020 | 6,485 | 17 | 6,502 |

| 2021 | 9,440 | 26 | 9,466 |

| 2022 | 15,708 | 2,259 | 17,967 |

| 2023 | 17,872 | 7,065 | 24,937 |

| 2024 | 18,611 | 8,508 | 27,120 |

3.今回の拡張は、急増する需要に対する“延命措置”

福岡空港は新滑走路の運用を始めたばかりですが、現行の発着枠40回/時では、航空会社から寄せられる増便要望(60回超)に対応しきれず、希望便の約2割が断念されている状況です。環境アセスメントでは「45回化は2035年頃」を想定していましたが、需要が予測を大きく上回った結果、約10年早い前倒しが必要になっています。

前倒しで45回化が実現すると、発着処理能力は約12.5%増加します。単純試算では年間旅客数は以下の通りです。45回化は一定の改善効果があるものの、急増する需要に対しては“延命措置”に過ぎず、空港全体が抱える本質的な容量不足を解消する根本策にはなりません。

-

2025年度見込み:約2,800万人 ※当ブログ試算

-

45回化後:約3,150万人 ※当ブログ試算

4. 解決しない構造問題:独立運用できない滑走路と運用時間制限

福岡空港の課題は「地理的制約 vs 都市アクセスの便利さ」がトレードオフになっている点です。

▼ 主な構造的制約

① 第1・第2滑走路の間隔が狭く、同時離発着が不可・成田・関空は滑走路間隔が十分あり独立運用が可能

・一方、福岡は安全上の理由で同時運用ができない

② 運用時間の制限(7:00〜22:00)

・都心近接ゆえの騒音規制、早朝

・深夜便を増やせず、供給調整の余地が極めて小さい

③ 空港周辺の市街化が進み、拡張余地がゼロ

・滑走路延伸

・拡張はほぼ物理的に不可能

これらの要因が重なり、45回化しても「数年で再び満杯」になるのは確実と見られています。

5. 次の一手:三つの将来選択肢と、その現実性

福岡空港の容量問題への長期対策として、以下の三つの選択肢があります。

① 福岡空港の大規模拡張

→ ほぼ不可能

滑走路増設・延伸はいずれも、市街地の密集度から実現困難。

また、地下鉄・道路アクセスの増強も限界が近く、空港単独での対応は難しい。

② 新空港建設

→ 最も時間がかかり、短期的な解にはならない

-

新空港候補地の選定

-

用地買収

-

環境アセスメント(最低10年以上)

-

インフラ整備(さらに10年以上)

仮に今決断しても、完成は早くて20〜25年後。インバウンド急増が続く中、完全に時期が合いません。

③ 周辺空港の活用(最も現実的で即効性あり)

候補は「北九州空港」「佐賀空港」。特に北九州空港は各種条件が整っており、活用余地が大きい。

6. 北九州空港のポテンシャル

福岡空港の抜本的な容量拡大が困難な中、最も実現可能性が高く、即効性のある代替策として注目を集めているのが「北九州空港の機能強化」と「アクセス鉄道の整備」です。

北九州空港は、2006年開港の海上空港で、24時間運用、騒音制約が小さい、滑走路延伸の余地が大きいという“拡張性”を備えています。さらに北九州市は現在、山陽新幹線を小倉駅から約10〜12km延伸し、北九州空港駅(仮称)を整備する構想を調査中で、この計画が実現すれば福岡都市圏の空港容量問題に対し、極めて強力な“第二の玄関口”が成立します。

ゲームチェンジとなる新幹線延伸構想

現在検討されているルートは、小倉駅から海上空港へ直結する新線で、新幹線を直通させれば博多駅からは約25分で到達可能です。北九州空港と小倉駅間は、足立山の下を通る空港アクセス新線をつくれば、用地買収費がほとんどかからず投資額は少なく済みます。北九州市の試算では、総工費:1,616億円、 運賃:1,630円、建設期間は5年前後、環境アセスを入れるとおよそ10年と見込んでいます。

-

小倉→北九州空港:約7分

-

博多→北九州空港:約25分

新空港をゼロから建設する場合との比較

・北九州空港がすでに存在する

・騒音問題が少く24時間運用可能

・海上空港で拡張余地が大きい

・新空港建設よりもコストが圧倒的に安い

・工期:半分以下

つまり、北九州空港への新幹線アクセス改善は、福岡圏の空港容量を最速・最短で増強できる現実的な選択肢と言えます。この整備が実現すれば、北九州空港は実質的に「第二の福岡空港」として機能し、急増する福岡都市圏の航空需要を力強く支える存在になります。

7. 福岡都市圏を内側から制約する“成長リミッター”──空港容量の限界

福岡都市圏は、以下の複数の強みによって全国屈指の成長を続けてきまいた。

-

高い都市利便性、

-

九州全域の経済・文化の中枢機能、

-

移住者の増加、

-

右肩上がりのインバウンド需要

しかし この成長に将来急ブレーキをかけるのが、空港容量の不足です。

特に国際線は需給ギャップが顕在化しており、

-

韓国・台湾・中国・東南アジア路線の需要増が続く

-

発着枠不足で「就航待ち」の航空会社が複数

-

LCCも増便意欲があるがスロット不足で実現困難

という状況にあります。

つまり、都市成長のスピードが空港キャパによって制約される段階に入りつつあり、福岡都市圏にとって空港問題は“都市競争力を左右する最大のボトルネック”となりつつあります。

まとめ: 45回化は応急処置、本質的課題は「広域空港戦略」の決断

今回の発着枠45回化の要請は、逼迫する需要に対応するための 短期的な応急処置 にすぎません。中長期的には、福岡空港単独で福岡都市圏の航空需要を支えることは不可能であり、広域空港ネットワークの再構築 が不可欠です。

それぞれの空港は明確な強みを持っています。

-

福岡空港:都市近接という圧倒的利便性

-

北九州空港:24時間運用、騒音制約が少なく、拡張余力が大きい

-

佐賀空港:豊富な用地、LCC適性、将来拡大のポテンシャル

この中でも、福岡空港では吸収しきれない 中長期の増加需要を確実にカバーできるのが北九州空港 です。新幹線延伸が実現すれば、国際線・貨物の受け皿として機能が飛躍的に向上し、「第二の福岡空港」として福岡都市圏を直接支える存在となります。

最終的な焦点は、福岡都市圏が“いつ広域空港戦略を決断するか” にあります。

発着枠45回化は、福岡空港のみで都市成長を支えるモデルが限界に近いことを示す“警告”でもあり、今後の空港政策を大きく方向付ける重要な分岐点です。

福岡都市圏が今後も高い成長力を維持できるかどうかは、空港容量の拡大と広域交通ネットワーク整備を、適切なタイミングで実行できるかにかかっています。

【出典元】

-

福岡空港機能向上等検討委員会

-

国土交通省 航空局

-

福岡国際空港株式会社(FIAC)

-

2024年度旅客統計

-

北九州市 新幹線延伸構想資料