予想を遥かに上回るペースでの復旧です。台風21号の影響を受けタンカーが衝突し連絡橋の鉄道線が不通となってた関西空港ですが、2018年9月18日の始発から鉄道アクセスが復旧し通常ダイヤに戻ります。関西エアポート社は9月21日に第1ターミナルビル北側など閉鎖中の旅客施設を全面復旧させ、17日ぶりに旅客便の運航スケジュールが平常に戻る予定となっています。運休していた「ラピート」と泉佐野で折り返していた「はるか」も関西空港まで乗り入れ再開です。

予想を遥かに上回るペースでの復旧です。台風21号の影響を受けタンカーが衝突し連絡橋の鉄道線が不通となってた関西空港ですが、2018年9月18日の始発から鉄道アクセスが復旧し通常ダイヤに戻ります。関西エアポート社は9月21日に第1ターミナルビル北側など閉鎖中の旅客施設を全面復旧させ、17日ぶりに旅客便の運航スケジュールが平常に戻る予定となっています。運休していた「ラピート」と泉佐野で折り返していた「はるか」も関西空港まで乗り入れ再開です。

また、鉄道再開に伴い、関空臨時シャトルバス(りんくうタウン駅前~関西空 港第1・2ターミナル間)の運行は17日最終便をもって終了しました。関西のバス会社が総力を結集した、史上最大の輸送作戦は早期に終結しました。

関西のバス会社が関空に結集して鉄道の不通区間『りんくうタウン駅』までピストン輸送を行っています。大阪市、阪急、阪神、京阪、南海、奈良交通(近鉄G)などなど…。ピンチの時に協力しあう、もの凄い力を感じました。 pic.twitter.com/YD5PNqo94G

— ロング@再都市化 (@saitoshika_west) September 15, 2018

アクセス鉄道は関西空港の生命線

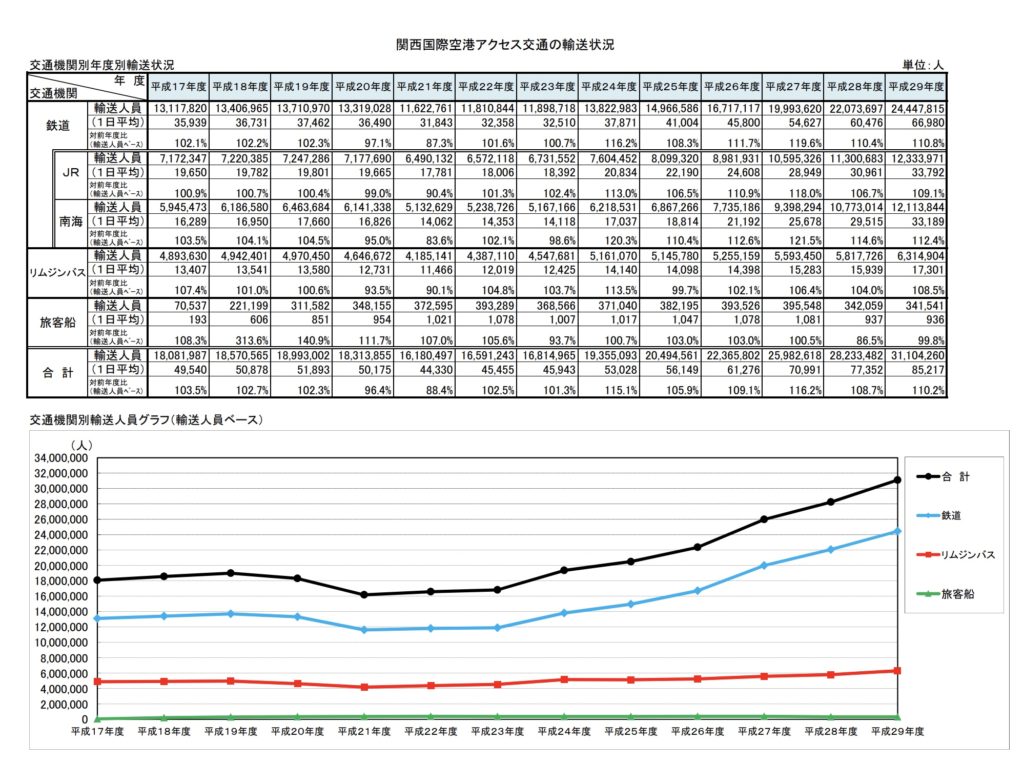

関西国際空港アクセス交通の輸送状況ですが、2017年度の輸送人員の総数は31,104,260人で、一日あたり85,217人がアクセス交通を利用しています。その内訳は、鉄道アクセスが24,447,815人(66,980人/日)、シェアは78.6%と圧倒的で全体の約8割に迫っています。リムジンバスの利用が多いイメージもありますが、実際のシェアは20.3%程度しかありません。旅客船は僅か1.1%となっています。この数値を見ても関空にとって鉄道アクセスの復活が如何に重要か?という事が解ります。

2017年度:関西国際空港アクセス交通の輸送状況(単位:人)(輸送シェア%)

1)鉄道:24,447,815(78.6%) JR:12,333,971 南海:12,113,844

2)リムジンバス:6,314,904(20.3%)

3)旅客船:341,541(1.1%)

合計:31,104,260

関空の早期復旧がインバウンド需要の逸失を最小化

今回の関西空港の復旧に際しては、国家的な緊急事態の認識のもと各所が総力をあげて空港機能の復旧を目指しています。これは、関西空港の機能低下が長引けば長引くほど風評被害が拡大しインバウンド需要を逃してしまうからです。関空の機能不全、関西ローカルの話ではなく、日本全体の国益を損なう緊急事態だからです。

今回の関西空港の復旧に際しては、国家的な緊急事態の認識のもと各所が総力をあげて空港機能の復旧を目指しています。これは、関西空港の機能低下が長引けば長引くほど風評被害が拡大しインバウンド需要を逃してしまうからです。関空の機能不全、関西ローカルの話ではなく、日本全体の国益を損なう緊急事態だからです。

インバウンド需要は外貨獲得の手段の1つ

インバウンド観光需要に否定的な意見も散見されますが、僕はまったくもって反対の意見です。まず日本は少子化が進み人口が減る事が確実です。人口を増やすには移民を受け入れるしかありませんが、これは世論が許さないでしょう。そうなると国内需要は確実に小さくなります。今はまだ人口減少に伴う市場の縮小幅が小さいので実感が無い(感じない)と思いますが、今後加速度的にその悪影響が大きくなります。「人口が減る」恐ろしさは、いち早く過疎化が進んだ自治体を見れば解ります。

それでは少子化で人口が減少し、移民も受け入れず、国内市場が縮小する中、どうやってお金を稼ぐのでしょうか。その有効な手段の1つがインバウンド需要の取り込みです。国内でお金が回らないのであれば外貨を獲得するしかありません。

今回の関空の閉鎖に伴い「黒門市場からお客さんが消えた」と話題になりました。「日本人を軽視した」「外国人に媚びを売った」「大阪らしい風情が失われた」といった声も聞かれましたが、これは誤りです。

黒門市場は元々、大阪市内に増殖した激安スーパーの影響を受け「死に体」でした。インバウンドが盛り上がる前に「大阪の台所」ではなくなっていたのです。それがインバウンド需要の盛り上がりに合わせて街を「変化」させた事で、需要の取り込みに成功しました。黒門市場内の店舗の多くが当初は「外国人観光客」に対して否定的だったそうです。しかし、生き残るためには変化するしかない。黒門市場は「環境に合わせて変化」する道を選び、大繁盛する様になりました。苦しみ、悩み、葛藤した上で掴んだ成功です。4年ほど前、黒門市場は惨憺たる状態で廃業を考える店も多かったとか。それが今では一大観光地。イートインが激増し“大阪の台所”と呼ばれた頃の雰囲気はもうない。

— shoken@ビル景 (@bbbuilding100) September 15, 2018

「商売人として変化に対応するのは当然だし、お客さんは多いがいいに決まってる」

それが今日聞いた現場の声。説得力あります。 pic.twitter.com/HCp2suSlos

今回の関空閉鎖を見て思う事。

もちろんインバウンド需要だけで、縮小する国内需要をすべて補う事は不可能です。人口減少が国内経済に及ぼす悪影響は凄まじく、このまま無策でズルズル行くと、20〜30年後には日本人が中国・韓国、東南アジアに出稼ぎに行くのが当たり前の世の中になるかもしれません。国際的な経済的地位の低下とはそういう事です。日本が国際的にある程度の存在感を維持し現在の生活水準を維持する為には、経済を成長させるしかありません。インバウンド需要の取り込みはその手段の1つに過ぎません。平行して第2、第3、第4〜といった具合に多くのカードを切らないと待ち受けるのは緩やかな死です。

ダーウィンの進化論を例に上げると、強いものが生き残るのではなく「環境変化に適応できた種」が生き残ります。世界中の都市は、まさに生き残りをかけた戦いの真っ只中です。生き残る都市は、権力を持った「強い都市」ではなく「すばやく、柔軟に変化し続ける都市」ではないでしょうか。

随分と話が脱線してしまいましたが、まずは18日の関空鉄道アクセスの普及を喜びたいです。