344億円の巨大木造建築「大屋根リング」は、2025年の大阪・関西万博において、その象徴的存在として建設されました。しかし開幕前、この建築は「世界一高い日よけ」「税金の無駄遣い」といった批判にさらされ、冷笑的な言説がメディア空間を支配していました。ところが、いざ万博が始まると、現地を訪れた人々からは驚きと感動の声がSNSを通じて溢れ出し、世間に広がっていた印象とはまるで異なる“もうひとつの評価”が浮かび上がってきました。

本記事では、344億円の大屋根リングをめぐる評価がなぜここまで二極化したのか、なぜ“語られた情報”と“体験した実感”のあいだにこれほどのギャップが生まれたのかを考察します。報道、構図、印象、体験──これらが交錯する情報社会の中で、私たちは何を信じ、どのように確かめればよいのでしょうか。「行った人が言っていた」が「テレビで言っていた」に勝る時代。今求められているのは、見る力、感じる力、そして確かめる力です。

第1章|344億円の“木の輪”は何を問うたのか?

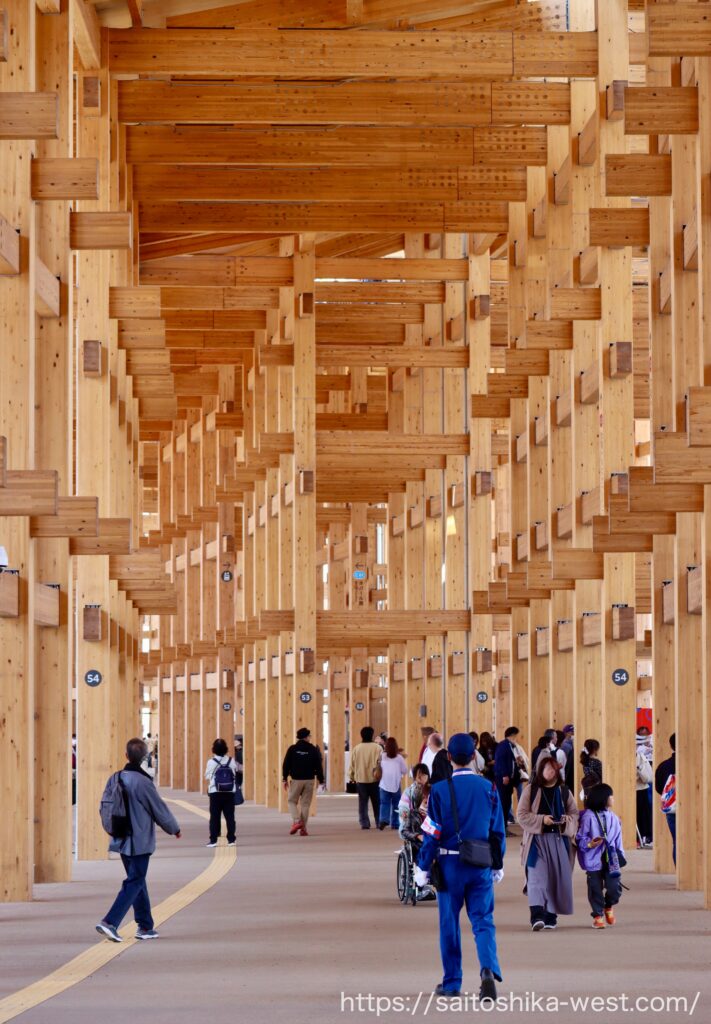

2025年4月に開幕した大阪・関西万博。その中心に立つ「大屋根リング」は、直径約675m、全周約2,000mという圧倒的なスケールを誇る木造建築です。この巨大な環状構造物は、ギネス世界記録にも認定された「世界最大の木造建築」であり、開催年とも符合する全長2025mという数字も象徴的です。

建設費は344億円。報道ではしばしば「高額な日よけ」などと揶揄され、費用対効果の議論に回収されがちでしたが、実際にはこの建築物には、単なる日除け機能を超える多層的な意味が込められています。日本の伝統的な木造技術と、現代建築の挑戦的精神とが交錯し、「包む」「つなぐ」「感じる」という建築的な思想が空間に結晶しています。

このリングの下に入った来場者たちは、スケールと構造の壮大さ、そして空間の持つ静けさや光の変化に圧倒されます。情報だけでは伝えきれない「体験によってしか知り得ない価値」。それこそが、この建築が世に問いかけている本質なのかもしれません。

第2章|「世界一高い日よけ」──報道が作った“印象の構図”

大屋根リングが社会に認知され始めたのは、その建設費が話題になった頃からでした。報道の多くは「344億円の木の輪」「世界一高い日よけ」といったインパクト重視のフレーズで語り、建築の背景や思想に触れることはほとんどありませんでした。

この傾向は、開幕直前の時期に特に顕著になります。「高すぎる公共建築」「日よけにしては大規模すぎる」「木造なのに耐久性は大丈夫か」──こうした論調は繰り返し見出しに踊り、構造的な理解や設計意図に触れないまま、“税金の無駄”という空気が形成されていきました。その結果、多くの人にとって「大屋根リング」は、開幕前からすでに“意味の与えられた存在”となっていました。体験する前に評価が定まり、語る前に否定される。そこには「構図で語られる建築」の典型的な問題が現れていたのです。

第3章|なぜ“体験”と“情報”はズレたのか?──語れない建築と、語りすぎる社会

大阪・関西万博の開幕後、現地を訪れた人々の感想がSNSを中心に一気に広がりました。「想像以上だった」「言葉を失った」「一度は行くべき」といった声が拡散し、それまでの報道印象とは明らかに異なるリアルが、画像や動画とともに共有されるようになりました。

この現象は、単なる評価の反転ではなく、「情報の伝達経路」と「体験の信頼性」のズレをあらわにするものでした。報道が与えていたのは、構図的なラベリングと批判的視点にとどまり、実感や空気感、スケールの圧倒といった“語りづらい価値”は一貫して抜け落ちていたのです。社会は「語れるもの」だけを信じる傾向があります。わかりやすさ、数字、単純な対立軸──そうした文脈で語れない建築は、「説明できないから評価できない」対象として周縁に追いやられがちです。その中で、大屋根リングは静かに問いを発していたのです。「体験していないものを、語る資格はあるのか?」と。

第4章|冷たい言葉 vs 熱を帯びた声──“誰が語ったか”が信頼を決める

大阪・関西万博が開幕して以降、SNS上では現地を訪れた人々の声が一気に可視化されました。「想像を超えてきた」「泣きそうになった」「写真では伝わらない」といった感想が画像や動画とともに拡散し、それまで構築されていた「344億円の木の輪」「高すぎる日よけ」といった固定イメージが静かに揺らぎ始めました。

これらの投稿に共通していたのは、構造や素材といった建築的な評価ではなく、「実際にその場に立ったことで生まれた感情」でした。言葉は熱を帯びており、感覚に根ざした表現が多く見られました。そして、その語りには“信頼”が宿っていました。「この人は本当に行ったのだ」というリアリティと、写真や動画による視覚的裏付けが、言葉の信憑性を高めていたのです。

一方で、開幕前に語られていたのは「構図ありき」のラベリングでした。メディアが発信していたのは、「日よけ」「浪費」「無駄遣い」といった、象徴的で冷たい言葉です。そこには現場の空気や空間の体験、来場者の動線や五感の変化といった情報は一切なく、“遠くからの論評”としての性格が色濃く表れていました。

この温度差は、単なる主観の違いではありません。情報が“どこから語られたか”によって、その信頼性や伝達力に明確な差が出ているのです。建築を実際に歩き、空間に包まれ、驚きや感動を得た人の声には、「信じたい」と思わせる力がある。それに対し、構図に基づいた論評は、いくら論理的であっても、感情の芯には届きにくいのです。そして、私たちは気づき始めています。今、社会は「誰が語ったのか」ではなく、「その人が本当にその場にいたのか」で情報を選び始めているということに。

第5章|感じた者だけが知っている──“体験”が評価を塗り替えるとき

筆者自身もまた、開幕前の報道の洪水に接しながら、期待よりも不安のほうが大きかった一人です。建設費、パビリオン遅延、政治的対立──ネガティブな情報に触れるたび、「行っても失望するのではないか」と感じていました。

ところが実際に夢洲を訪れ、大屋根リングを目の前にした瞬間、その懸念は一気に吹き飛びました。巨大な木造構造物は、単なる建築ではなく“風景”のように存在し、静けさ、光、音、そして香りが複雑に絡み合った“体験”そのものでした。

内部では、日本の神社仏閣を想起させる空気感が漂い、木の香りと構造美が身体感覚に訴えかけてきます。リングの上に立つと、空間のスケールが視覚的にも身体的にも迫ってきます。遠くに霞む対岸、足元を通り過ぎる風、すれ違う来場者の驚き──それらすべてが、空間体験としての“記憶”に刻まれていきました。

一周し終えたとき、不思議な感覚が残りました。多様なパビリオンがそれぞれの主張をもちながらも、リングの内側で自然に調和している。「多様でありながら、ひとつ」という万博の理念が、この空間によって文字通り形になっていると感じたのです。この感覚は、事前にどれだけ図面や写真を見ても得られなかったものであり、構図で切り取られた批評では届かない領域です。そして、SNSにあふれる“行った人の声”が、まさにこの感覚を共有し始めたことで、社会の空気が動き始めたようにも見えました。

今、評価の起点は確実に変わりつつあります。「テレビで言っていた」ではなく、「行った人が言っていた」。その変化の只中に、大屋根リングは静かに立ち、社会の価値判断の構造をゆるやかに揺らしているのです。

第6章|構図に抗う人々──兵庫知事選が示した“もうひとつの判断力”

こうした構図と体験のズレは、大阪・関西万博だけの話ではありません。2024年の兵庫県知事選においても、類似の構図が浮き彫りになりました。斎藤元彦知事は、選挙期間中に「おねだり疑惑」「パワハラ」など、連日センセーショナルな報道にさらされました。週刊誌や一部メディアは断片的な情報を強調し、知事の人格や統治能力への不信感をあおるような論調を展開していたのです。

しかしその一方で、SNSを中心とした市民の情報空間では、こうした報道への検証や反証が次々と投稿されていました。知事の実績や組織内の実情、報道の切り取り方に関する分析が共有され、従来のマスメディアとは異なる“もうひとつの評価軸”が可視化されていったのです。結果として、斎藤知事は再選を果たしました。この結果は、印象操作に近い構図だけでは世論は動かせないという、現代的な民主主義の成熟を象徴する出来事でもありました。人々が「誰が語っているか」ではなく、「何を語り、どこから語っているのか」に着目するようになっていることが、この選挙戦からも読み取れます。

大阪・関西万博における大屋根リングも、まさに同様の構図の中にあります。批判的なレッテル貼りでは語りきれなかった現地の体験や空間の価値が、訪れた人の声や行動を通じて、次第に共有され、評価が動き始めています。

今、情報の信頼性は「構図」によって与えられるのではなく、「実感」によって証明される時代へと移行しつつあります。見て、歩いて、感じた人の言葉こそが、真に人を動かす根拠となり始めているのです。

第7章|344億円の「木の輪」はなぜ誤解されたのか──大阪・関西万博『大屋根リング』が問いかけた“見る力”

344億円を投じて整備された大屋根リングは、「世界一高い日よけ」と揶揄されることもありました。多くの人が、そうした報道によってこの建築を否定的に捉えるようになっていたのではないでしょうか。

しかし、実際に会場を訪れ、大屋根リングの下に立った瞬間、多くの人が言葉を失いました。想像を超えるスケール、木の香り、風の抜け方、そして空間全体を包み込む静寂──それらは、どれも“体験しなければわからないもの”だったのです。SNSに寄せられた来場者の声の多くが、「これは行かなければわからない」「想像以上だった」というものでした。こうした言葉は、かつてのような「テレビで言っていたから」ではなく、「実際に行った人が言っていたから」という信頼の在り方への移行を象徴しています。

今、情報の信頼性を左右するのは、内容そのものだけではありません。「誰が、どこから語っているのか」「その人は本当にそこにいたのか」といった“語りの距離”が、説得力の源泉となっているのです。

大屋根リングは、そうした時代の転換点を象徴する建築だったのかもしれません。専門家がどれほど語っても伝わりづらかった価値が、現地を訪れた人々の実感によって初めて社会に共有され始めたのです。この構造物が投げかけた問いは、「この情報を、自分で確かめたのか?」という、極めて根源的なものだったのです。

344億円という金額の意味もまた、「高い」「安い」といった単純な比較の中にはありません。「現地で確かめる価値があるか」「体験を通してどう判断するか」という、体験に基づく価値判断こそが、問われているのではないでしょうか。

これからの時代に必要なのは、あらかじめ用意された構図や印象に乗るのではなく、その奥にある実像を自ら確かめにいく力です。見る力、感じる力、そして確かめる力。それが情報の時代を生き抜くための、私たちにとっての新しいリテラシーなのだと、大屋根リングは静かに教えてくれているように思います。

【出典・参考資料】

-

大阪・関西万博協会公式発表資料(2023年〜2025年)

-

朝日新聞(2024年7月20日)「藤本壮介氏インタビュー:344億円の木造リングの意味」

-

日本経済新聞(2023年11月10日)「万博リング建設費は344億円」

-

総務省『情報通信白書 2024年版』

-

SNS投稿分析(X/Instagram/TikTok)2025年4月〜5月「#大屋根リング」「#万博行ってきた」タグ検索より

-

文春オンライン・FLASH等による報道見出し記録(2023〜2024年)

-

日経アーキテクチュア(2024年9月号)特集「体験と構図」