大阪・夢洲で進行する二つの巨大プロジェクト──大阪・関西万博と統合型リゾート(IR)。日本第二の都市・大阪が主導するこの挑戦は、希望と期待を背負う一方で、異様なほどのバッシングに晒されています。

単なるリスク懸念だけでは説明できない過剰な叩きの背景には、東京中心主義、地方蔑視、既得権益防衛、そして変革を恐れる日本社会の深層心理が見え隠れしています。本稿では、依存症リスク、安全リスク、建設費問題といった個別論点を超えて、日本社会が抱える「変われない構造」そのものを読み解いていきます。

本稿は、大阪IRに関する公式発表資料、各種統計データ、関連報道に基づき、事実確認を行った上で構成しています。

はじめに──大阪、挑戦する都市

大阪は、かつて「天下の台所」と呼ばれ、日本経済の中心地として栄えました。しかし、戦後日本の中で東京一極集中が進んだ結果、大阪はしばしば「地方都市」として扱われるようになりました。

そんな大阪の夢洲では二つの巨大プロジェクトが同時に進行しています。

-

2025年開催の大阪・関西万博

-

2030年開業予定の統合型リゾート(IR)

これらは単なる地方振興策ではありません。地方から世界へ挑む国際級の都市開発であり、日本社会の構造転換を試みる壮大な実験でもあります。

しかし、その挑戦は、全国メディアや一部世論から、強烈な反発とバッシングを浴びています。なぜ、これほど叩かれるのでしょうか。単にリスクが存在するからではありません。叩かれる理由、そのものにこそ、日本社会が抱える「変革への抵抗構造」が色濃く現れているのです。

第1章 万博の次に動き出す、大阪IR

この章では、大阪IRの基本構想と、地方都市から国際都市への挑戦という意義について整理します。

大阪・夢洲に建設される統合型リゾート(IR)は、総事業費約1兆2700億円、開業は2030年を予定しています。事業主体はオリックスとMGMリゾーツのコンソーシアムであり、ホテル、国際会議場(MICE)、ショッピングモール、エンターテインメント施設、そしてカジノを備えた、世界水準の都市型リゾートが形成される計画です。

大阪IRの特徴は、国主導ではなく、(東京目線では)地方都市である大阪府・大阪市が主体となって推進する国家級プロジェクトである点にあります。地方自治体が主導して国際競争力を持つ都市モデルを形成しようとする試みは、中央集権型の日本社会においてはきわめて異例なケースです。この「地方からの挑戦」という構図が、無意識の警戒感や抵抗感を呼び起こしている背景が存在します。

夢洲では、まず2025年に大阪・関西万博が開催され、これに続き、万博の隣接地を活用して大阪IRが整備される段取りとなっています。万博は未来社会の実験場、IRは未来都市の実装モデル──。二段階にわたる開発構成によって、夢洲は単なる埋立地開発にとどまらず、都市機能そのものを未来型へと再定義しようとしているのです。出典:https://macaonews.org/

世界に目を向ければ、すでに以下のような事例があります。

-

シンガポールのマリーナベイ・サンズ

-

マカオのコタイ地区における大型IR群

-

ラスベガスの統合型リゾート群

これらはいずれも、都市観光、国際MICE、エンターテインメント、商業機能を一体化させた「都市装置」として発展を遂げています。大阪IRもまた、単なるカジノ施設ではなく、国際競争力を備えた都市空間づくりを目指す本格的な再生モデルなのです。

本来、地方都市から発信されるこうした国家級プロジェクトは、積極的に歓迎されてもよいはずです。にもかかわらず、大阪IR、さらには大阪・関西万博までもが、異様なまでにネガティブキャンペーンに晒されています。(東京目線での)地方都市が独自に世界と競争しようとすることに対する無意識の違和感、東京一極集中構造を揺るがしかねない警戒感、そして何より、「変わること」そのものへの恐れ──。

大阪IRを巡るバッシングは、単なる個別リスクではなく、こうした深層心理の反映なのかもしれません。

第2章 シンガポールIRの教訓──依存症リスクは本当に悪化するのか?

ここでは、先行事例となったシンガポールIRを通じて、厳格な依存症対策が実際にどのような成果を生んだかを検証します。

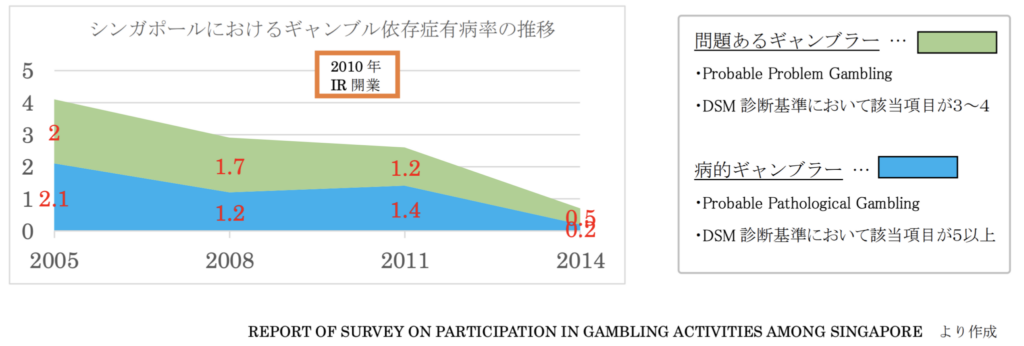

大阪IRに対する最大の懸念の一つが「ギャンブル依存症の悪化」であります。しかし、先行事例となったシンガポールの統合型リゾート(IR)では、一般に流布されているイメージとは異なる成果が記録されています。大阪IRの将来像を考えるにあたって、シンガポールIRの事例は無視できません。ここでは、開業までの背景、導入された対策、そして実際に起こった変化を整理してみます。

シンガポール政府は、経済成長戦略の一環として、

-

マリーナベイ・サンズ(ラスベガス・サンズ運営)

-

リゾート・ワールド・セントーサ(ゲンティングループ運営)

という二つの大型IRを、2010年に同時開業させました。

これらは単なるカジノ施設ではなく、ホテル、国際会議場(MICE)、ショッピングモール、エンターテインメント施設などを統合した都市型観光インフラです。カジノはあくまで都市機能の一要素として位置付けられ、依存症リスクに対しても開業前から極めて厳格な対応が講じられました。

導入された主な依存症対策は次のとおりです。

-

シンガポール国民・永住者に対して、カジノ入場時に100シンガポールドル(約1万円)の入場料を徴収

-

本人申請による自己排除制度(自らカジノ出入り禁止を申し出る)

-

家族申請による排除制度(家族が申請してカジノ利用を禁止できる)

-

頻繁利用者への警告・利用制限措置

-

ギャンブル広告の厳格規制

-

医療・カウンセリング体制の整備

これら多層的なリスク管理策により、ギャンブル依存症への対応はシステムとして社会に組み込まれました。では、実際に依存症リスクはどうなったのでしょうか。

-

IR開業前(2008年)のギャンブル依存症有病率は2.9%

-

IR開業後(2014年)には0.7%に低下

という驚異的な改善が見られました。

単なる偶然や統計上の揺れではなく、厳格な社会制度によるリスク制御の成果だと考えられています。もちろん、リスクを完全にゼロにすることはできません。それでも、リスクを認識し、制度で管理し、社会的サポートを整備することで、現実的な水準まで制御できることは、シンガポールの事例が示しています。大阪IRもまた、この教訓を踏まえ、世界最高水準のリスク管理モデルを、日本で初めて本格導入しようとしているのです。

第3章 大阪IRの依存症対策──日本初の本格的リスク管理モデル

この章では、大阪IRが採用する世界最高水準の依存症対策について、具体的な制度内容とその社会的意義を整理します。

大阪IRは、単なる収益確保型のカジノ施設を目指しているわけではありません。むしろ、社会リスクを制度によって制御しながら、都市成長を実現する「規制型リゾートモデル」を築こうとしています。そのため、依存症対策においても、世界的に見ても非常に厳格かつ多層的な仕組みが採用される予定です。

導入予定の依存症対策パッケージは、次のような内容となっています。

| 対策内容 | 概要 |

|---|---|

| 入場料制度 | 日本国籍・国内居住者に対して1回あたり6000円の入場料を徴収 |

| 自己排除制度 | 本人の申請によりカジノへの入場を禁止できる制度 |

| 家族排除制度 | 家族の申請によりギャンブルリスク者をカジノから排除可能 |

| 頻繁利用者管理 | 頻度や金額に応じて警告・利用制限を行う自動システム |

| 独立監督機関 | 内閣府外局「カジノ管理委員会」が運営を独立監視 |

| 医療・相談支援 | 専門機関との連携による医療・カウンセリング体制の整備 |

| 広告規制 | ギャンブル行為を過度に誘引しない厳格な規制 |

これらが一体となり、リスクの可視化、早期制御、社会的支援という三位一体の対策が講じられる設計となっています。

なかでも注目すべきは、カジノ入場時に設定される6000円の入場料です。これは単なる金銭的障壁ではなく、

-

衝動的な来場を抑止する

-

ギャンブル行為に「意志ある選択」を介在させる

-

初期段階での依存リスク悪化を防ぐ

といった多重の役割を持つ「リスク管理装置」として機能することが狙いです。シンガポール(約1万円)、韓国(約5000円相当)と並ぶ世界最高水準の高額設定であり、国際比較においてもきわめて厳しい部類に入ります。

自己排除制度と家族排除制度は、依存症の早期発見と介入を可能にする仕組みです。本人の申告だけでなく、家族の申請によってもカジノ出入りを禁止できることは、本人がリスクに自覚的でない場合にも対応可能であり、既存ギャンブル市場にはない画期的な制度設計です。また、頻繁利用者に対しては、自動システムによる警告・制限が設けられ、「本人が気づかないままリスクが進行する」事態を防ぐ構造になっています。

大阪IRを監視するのは、内閣府外局のカジノ管理委員会です。

-

完全独立した行政組織

-

警察庁・金融庁・消費者庁などから幹部を招聘

-

ライセンス発給から違反摘発までを一貫して担当

という厳格な仕組みであり、事業者から独立した運営が担保されます。これは民間自主規制に頼るパチンコ産業や公営ギャンブル市場とは、根本的に異なるガバナンスモデルです。

さらに、医療支援体制も整備され、カジノ施設外においても、

-

ギャンブル依存症専門外来

-

相談センターの拡充

-

カウンセリング常設化

といったネットワーク構築が義務付けられます。リスクを個人責任に押しつけず、社会全体で支援・制御していく姿勢が鮮明です。

世界主要都市との依存症対策比較をまとめると、次のようになります。

| 都市 | 入場料制度 | 自己排除・家族排除制度 | 国家監督体制 | 頻繁利用者管理 | 医療支援体制 |

|---|---|---|---|---|---|

| ラスベガス | 無料 | 自主規制レベル | なし(民間中心) | なし | なし |

| マカオ | 無料(中国客制限あり) | 自己排除制度あり | 政府管理局 | 制限緩め | あり(限定的) |

| シンガポール | 約1万円 | 完備 | 国家直轄 | 警告・制限あり | 充実 |

| 大阪IR(予定) | 6000円 | 完備 | 国家外局が独立監督 | 警告・利用制限制度あり | 充実義務化 |

第4章 既存ギャンブル市場との比較──なぜ大阪IRだけが叩かれるのか

ここでは、国内既存ギャンブル市場との比較を通じて、大阪IRへの過剰なバッシングの構造を浮き彫りにします。

大阪IRに対しては、ギャンブル依存症リスクや社会的影響を理由に、激しい批判が浴びせられています。しかし、日本にはすでに巨大なギャンブル市場が存在しており、それらと冷静に比較すれば、議論のバランスに大きな偏りがあることが明らかになります。

現在、日本に存在する主要なギャンブル市場は次のとおりです。

| 種類 | 市場規模(兆円) | 出典 |

|---|---|---|

| パチンコ・パチスロ | 15.7 | ダイコク電機「DK-SIS白書2024年版」 |

| 公営競馬(JRA+地方競馬) | 約4.35 | JRA、日本地方競馬全国協会(NAR) |

| 競艇(ボートレース)・競輪・オートレース 合計 | 約4.77 | 各公営競技主催団体発表データ |

| 宝くじ・スポーツ振興くじ | 約0.99 | 宝くじ公式、日本スポーツ振興センター |

| 総計 | 約25.8 | 各市場の合算 |

しかし、この膨大な市場においては、リスク管理体制がきわめて緩やかです

| 項目 | 既存ギャンブル市場 | 大阪IR(予定) |

|---|---|---|

| 入場料 | ほぼ無料 | 6000円 |

| 自己排除制度 | ほぼなし | 本人申請・家族申請の制度あり |

| 頻繁利用者管理 | なし | 警告・利用制限あり |

| 広告規制 | 業界自主規制のみ | 国家レベルで厳格管理 |

日本社会には、すでに「無制限型ギャンブル市場」が広範囲に存在しているにもかかわらず、大阪IRのみに過剰なリスク懸念が集中している現状には、明らかなバランスの歪みが存在します。

この点を踏まえると、次の疑問が自然に浮かびます。

なぜ、リスク制御に挑戦する大阪IRだけが、異様に叩かれるのか?

本来なら、リスク管理が未整備な既存ギャンブル市場こそ、より厳しい監視や制度改革を求められるべきです。にもかかわらず、パチンコ産業や公営ギャンブル産業には大きな批判は及ばず、挑戦的な規制型モデルを試みる大阪IRばかりが標的にされています。

ここには、単なる依存症懸念ではなく、次のような構造的な背景があると考えられます。

-

パチンコ産業、公営ギャンブル市場といった既得権益構造を守りたい防衛本能

-

重度依存層に依存するビジネスモデルを揺るがされたくないという収益構造の保身

-

地方都市が独自に構造改革を進めることへの無意識な抵抗感

つまり、大阪IRは、単なる新施設ではなく、社会構造に根差す既得権益秩序に対する挑戦者と見なされているのです。

大阪IRの依存症対策モデルが成功すれば、

-

パチンコにも自己排除制度や広告規制が求められるようになり

-

公営ギャンブルにも頻繁利用者管理やサポート義務が波及する

可能性は十分にあります。

これは、既存ギャンブル業界にとって、単なる「イメージの問題」ではなく、収益構造の根幹に打撃を与えかねないリスクを意味します。

この視点に立てば、大阪IR叩きの背景には、「ギャンブル依存症リスク」のみならず、社会構造変革への恐れが色濃く反映されていることが理解できるでしょう。第5章 韓国カジノ市場と大阪IR──海外への波紋

この章では、大阪IR開業が韓国カジノ市場を含む東アジア全体に及ぼす経済的影響について整理します。

大阪IRの開業は、国内のギャンブル市場だけでなく、海外市場にも静かな波紋を広げる可能性を秘めています。とりわけ影響を受けると見られているのが、韓国のカジノ産業です。

韓国には、外国人専用カジノ施設が16か所存在しています。

これらの施設は、主に

-

日本人

-

中国人

-

台湾・香港など中華圏

からの観光客に支えられてきました。

とくに日本人観光客は、

-

短期滞在で高額消費を行う

-

リピート率が高い

-

マナーが良くトラブルが少ない

という特徴から、「理想的な顧客層」として重視されてきた歴史があります。

韓国文化体育観光部の統計によれば、2023年時点での韓国カジノ産業の年間売上は、

| 項目 | 売上規模(2023年) |

|---|---|

| 外国人専用カジノ全体 | 約2兆7300億ウォン(約2717億円) |

| うち日本人顧客比率(推定) | 約20〜30% |

となっています。

この数字から換算すると、日本人顧客由来の売上はおおむね500億〜800億円規模と推定され、韓国カジノ施設にとって無視できない存在感を持っていることがわかります。

ここで大阪IRの開業が意味するのは、-

渡航コスト(航空券・宿泊費)不要

-

日本語環境で安全・安心に遊べる

-

国内完結型レジャーへの回帰

といった利便性向上によって、一定割合の日本人客が韓国市場から国内市場へシフトするリスクが現実化することです。

業界関係者の試算では、日本人観光客のうち10~30%が大阪IRに流れる可能性が指摘されています。これは韓国カジノ全体収益の数%規模、金額にして100億円〜240億円規模の売上減少リスクに相当します。

韓国カジノ産業側も、このリスクに対応しようとしています。

-

中国本土客への依存度回復(ただし政治リスクあり)

-

東南アジア富裕層向けマーケティング強化

-

VIP客向け特典パッケージ(無料航空券・高級宿泊)拡充

といった対抗策が取られていますが、日本人観光客の「質の高さ」と「安定消費力」に代わるマーケットを短期的に確保するのは容易ではありません。

このように見てくると、大阪IRの登場は、国内だけでなく、

-

韓国カジノ産業

-

マカオIR産業(一定の日本人需要あり)

-

東アジアのIR市場全体

に静かな地殻変動をもたらす可能性を秘めていることがわかります。

そして、こうした影響は、意外な形で日本国内のバッシングにもつながります。

大阪IRが成功すれば、

-

日本国内の既存ギャンブル市場(パチンコ、公営ギャンブル)が構造改革圧力を受け

-

海外IR(とくに韓国)が日本人需要流出による収益減少リスクに直面する

ため、

既得権益構造の中にいる勢力にとっては、「成功してほしくないプロジェクト」になっていくのです。

「大阪IR」は、単なる新施設ではありません。大阪IRは、東アジア圏全体に影響を及ぼす「経済地政学的事件」なのです。

第6章 なぜ大阪IRは叩かれるのか──抵抗の構造を読む

ここでは、大阪IRバッシングの背後にある日本社会の深層心理と、変革への抵抗構造を分析します。

大阪IRに対する異様なバッシングは、単なる依存症リスク懸念では説明しきれません。その背後には、複数の社会的・経済的構造が絡み合った「叩きの構造」が存在しています。ここでは、冷静にその全体像を読み解いていきます。

まず、バッシングを引き起こす背景要素を整理すると、次のようになります。

| 要素 | 内容 |

|---|---|

| 東京中心主義 | 地方都市が単独で国際級プロジェクトを推進することへの無意識の違和感 |

| 地方蔑視・優越感 | 「大阪は地方」「東京以外は二流」という意識の温存 |

| 既得権益防衛 | パチンコ・公営ギャンブル・海外IRの収益構造を守るための防衛本能 |

| 構造改革勢力への警戒 | 大阪維新の会による中央集権・既得権構造への挑戦に対する警戒感 |

ひとつずつ詳しく見ていきます。

6-1. 東京中心主義と地方蔑視の心理

日本の政治・経済・メディアは、長らく東京中心で動いてきました。この構造の中で、地方都市が国際級のプロジェクトを単独で推進することは、無意識の違和感や警戒心を引き起こしやすい構図となっています。とりわけ、大阪は・・

-

江戸時代から商都として独自文化を築いた歴史

-

明治以降も経済・文化面で東京に対抗してきた気概

を持つ都市であり、その自立性は、東京中心主義から見ると「扱いにくい存在」と映りがちです。大阪IRや大阪・関西万博が、必要以上に厳しい批判を受けるのも、こうした心理的背景が無関係ではないでしょう。

6-2. 既得権益防衛──成功すると困る勢力

大阪IRが成功すれば、依存症対策が社会的スタンダードとなり、パチンコ・公営ギャンブルといった既存ギャンブル市場に対しても、構造改革を求める声が高まります。また、韓国カジノ市場など海外IR施設にとっても、日本人観光客需要の流出という打撃となります。つまり、既存ギャンブル産業や海外IR勢力にとって、大阪IRは・・

-

単なる新たな競争相手

ではなく -

収益構造そのものを揺るがしかねない脅威

として認識されているのです。このため、「大阪IRを叩き、失敗イメージを植え付ける」動機が働きやすい構図となっています。

6-3. 構造改革勢力への警戒──大阪維新の会の存在感

大阪IR推進の中心にいるのは、大阪維新の会です。

維新の会は、

-

中央集権型政治構造への挑戦

-

規制緩和・既得権益改革の推進

-

国と自治体の役割分担の再設計

を掲げ、実際に成果を上げてきた政治勢力です。

そのため、既存政党や中央官僚機構、古いメディア産業からすれば、極めて異質であり、警戒すべき存在に映ります。大阪IRに対するバッシングの中には、維新潰しの政治的意図が潜んでいる可能性も否定できません。

6-4. 単純な「依存症リスク」では説明できないバッシング

依存症リスクを問題視するのであれば、まず改善が求められるべきは、

-

入場料なし

-

自己排除制度なし

-

頻繁利用者管理なし

という、既存ギャンブル市場の方です。

にもかかわらず、大阪IRだけが集中的に叩かれる現象は、リスクそのものではなく、変革そのものへの恐れと、既得権防衛という深層心理が働いていることを如実に示しています。大阪IRを巡るバッシングは、単なるリスク問題ではありません。それは、日本社会に根付く「変わることへの抵抗」の、鏡映しでもあるのです。

第7章 未来への提言──叩かれる挑戦が未来をつくる

大阪IRは、単なるカジノ施設の建設ではありません。

それは、日本で初めて「社会リスクを制度によって制御する」という、本格的なリスク管理モデルへの社会実験であり、未来志向の都市づくりへの挑戦でもあります。

しかもこの試みは、東京発ではなく、大阪という地方都市から自立的に生まれたものです。中央依存を脱し、地方から自ら未来を切り拓こうとするこの動きは、日本社会の構造そのものを変える可能性を秘めています。

こうした変革の動きは、必然的に摩擦を生みます。既存の秩序に依存してきた側からすれば、地方からの独自の挑戦は、見過ごし難い異物に映るからです。大阪IRに対するバッシング──それは単なるリスク懸念ではありません。その多くは、変革を恐れる心理から生まれる、過剰な批判や攻撃、いわば「ペンの暴力」と呼ぶべき現象です。本来、批判とは、社会をより良くするために行われるべきものです。しかし、変革を押し潰すためだけの過剰なバッシングは、新たな芽を摘み取り、社会の未来そのものを貧しくするリスクを孕んでいます。

私たちは今、問われています。

叩かれる挑戦を、ただ嘲笑し、押し潰す社会でよいのか。

それとも、未完成であっても挑戦する意志を尊重し、支え、未来へとつなげていくのか。

これから日本社会は、少子高齢化による急速な社会構造の変化、国際都市間競争の激化という現実に直面していきます。アジア圏に目を向ければ、マカオ、シンガポール、フィリピン、韓国などが、IR(統合型リゾート)を軸にした都市戦略を次々に展開しています。これらの地域では、都市間競争がすでに現実のものとなり、成長機会をめぐる争いは一層熾烈になっています。停滞を選べば、単に国内で取り残されるだけではありません。国際的な競争環境のなかで、日本そのものの存在感が急速に希薄化するリスクを抱えるのです。

大阪IRの試みは、成功するかもしれないし、失敗するかもしれません。それでも、完璧な環境などどこにもない中で、社会全体の成熟と成長を目指して挑戦を続けることこそ、最も重要なのです。叩かれる挑戦こそ、未来を形づくる原動力です。

大阪IRは、その静かだが確かな証明になり得るでしょう。そしてその姿勢は、大阪だけではなく、これからの日本社会全体に向けられた静かな問いかけでもあるのです。

【出典元一覧】

-

大阪IR株式会社 提出資料(事業計画書、依存症対策概要)

-

内閣府 カジノ管理委員会 公開資料(IR事業に関する監督制度概要)

-

シンガポール政府観光局 公開レポート(Marina Bay Sands開業後の影響調査)

-

文化体育観光部(韓国) 2023年版カジノ産業統計

-

日本遊技関連事業協会(パチンコ市場統計 2023年版)

-

日本中央競馬会(JRA)・全国地方競馬協会(NAR) 公表データ

-

公営競技運営団体(競輪・競艇・オートレース)統計資料

-

総務省 宝くじ統計資料(スポーツ振興くじ含む)

-

内閣府 統計局「人口推計」データ

-

経済産業省「地域未来投資促進法」関連資料

-

主要全国紙・ビジネスメディア(2023〜2025年 報道記事)

※記載のデータおよび事例はすべて、公的情報または一次資料に基づいています。