老いるインフラに立ち向かう大阪の取り組み

1970年の大阪万博を契機に整備されたインフラ群が、いま同時に老朽化のピークを迎えています。都市高速、地下鉄、上下水道、橋梁、港湾、公共建築──かつて都市の成長を支えた骨格が、建設から半世紀を経て、大規模更新の岐路に立たされているのです。こうした中で大阪は、単なる修繕ではなく「都市そのものの再設計」に踏み出しました。

これから訪れる人口減少と財政制約という不可避の条件の中で、それでも都市としての機能を維持し、持続可能性を確保するために必要なものとは?

制度と技術、そして財源戦略を一体で動かす都市経営の実例──それが今の大阪の姿なのです。

1. 高度成長の“恩恵”がもたらした老朽化の波

大阪は1970年の万博を契機に、都市インフラを一気に整備しました。阪神高速道路、地下鉄、上下水道、橋梁、港湾施設、公共建築物──これらが短期間に集中して整備されたことで、当時の都市成長を力強く支えました。

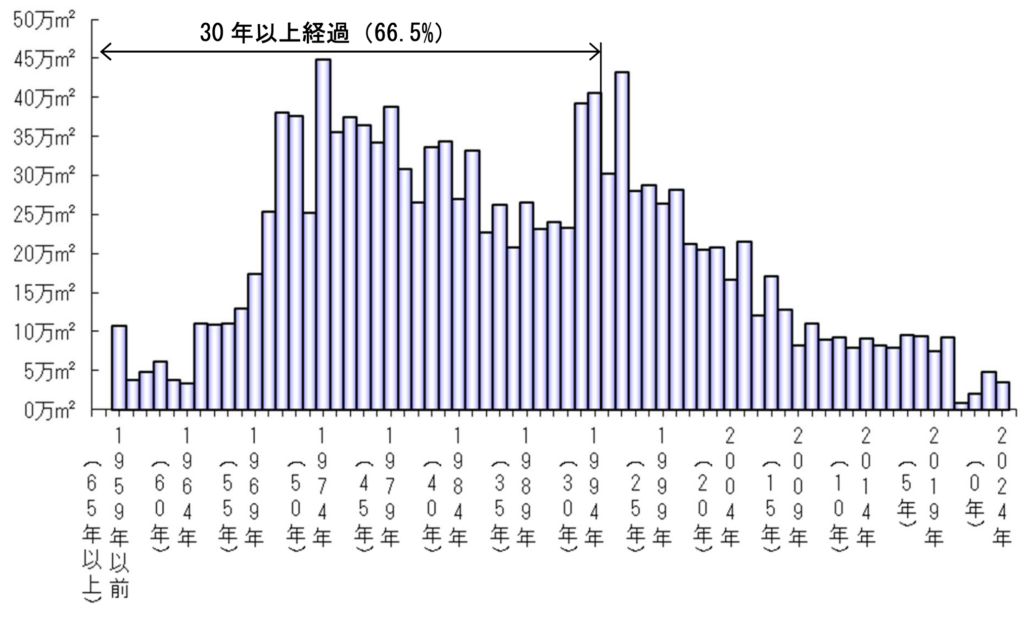

しかし、いまその“恩恵”が裏返りつつあります。市内にある約1,700の橋梁のうち、2024年時点ですでに26%が耐用年数を超過。2034年には57%が更新時期に達するという試算もあります。大阪の課題は、全国の他都市がこれから順に直面する「未来の先取り」とも言えるのです。

2. 公共施設マネジメント──「選び、手放す」都市経営

この現実を受けて大阪市は、2015年に「公共施設マネジメント基本方針」を策定しました。2024年度からは第2期計画に入り、施設の統廃合、複合化、再配置を通じて、都市インフラを“量から質へ”と転換する段階に入っています。

具体的には、2015年度比で2023年度の延床面積はすでに約14%削減済。市が保有する延床面積約13,260,000㎡のうち、今後も段階的に施設を集約し、用途転換や廃止を進めていく方針です。

これらの判断には、GIS(地理情報システム)を活用した「施設カルテ」が活用されています。老朽度、維持費、利用頻度、耐震性、地域ニーズなどを定量的に可視化し、優先順位に基づいた判断が下されているのです。

このように、主観や声の大きさではなく、データに基づく合意形成を可能にする制度設計は、全国的に見ても先進的であり、他都市にとってもモデルケースといえるでしょう。

3. “壊れる前に守る”──AIとGISが変えるメンテナンスの常識

制度改革と並行して、大阪市はインフラの管理手法も大きく転換しています。GISを活用したインフラ台帳の整備により、全庁で一元的に施設情報を把握できるようになり、さらにクラウド上に構築された「施設カルテ」は、各部門間でリアルタイムに共有されています。

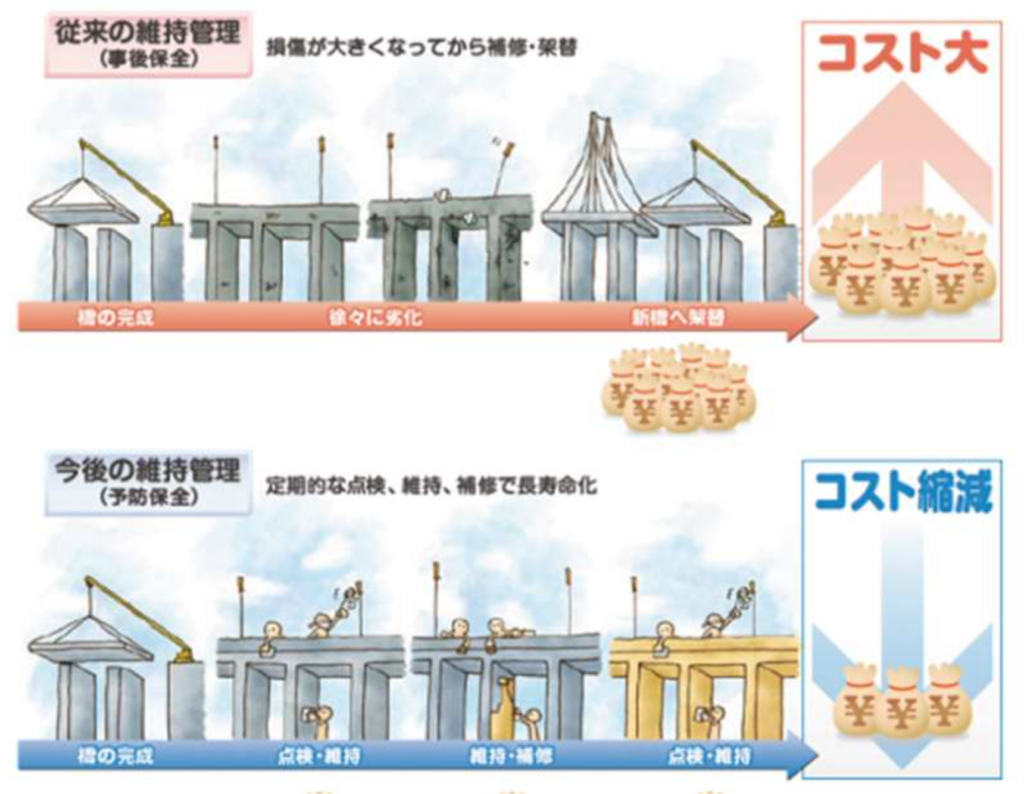

注目すべきは、AIによる劣化予測モデルの導入です。これにより、橋梁や公共施設の修繕時期や優先度が自動で評価され、限られた予算の中で「どこをいつ修繕すべきか」が数値的に示されます。特に橋梁では、予防保全型の管理を導入することで、累計更新コストを最大50%抑制できるという試算も出ています。

このような仕組みは、東京都や名古屋市などでも部分導入されていますが、大阪のように全庁横断でクラウド型のリアルタイム運用ができている都市はまだ限られています。技術と制度を融合させ、“壊れてから直す”から“壊れる前に守る”へと発想を転換した点において、大阪の実装力は際立っています。

4. 万博・IR──財源を設計するという戦略的思考

都市インフラの再構築には、膨大な財源が必要です。そこで大阪市・府は、2025年の大阪・関西万博、さらには統合型リゾート(IR)の整備を単なるイベントとしてではなく、インフラ再整備を可能にする「財源誘発装置」として戦略的に位置付けました。

たとえば夢洲では、上下水道、電力、通信、道路などが最新仕様で再整備され、その対象面積は約700,000㎡にのぼります。これらのインフラは、単に万博会場用としてだけでなく、将来的に市域全体への展開を視野に入れた“次世代インフラの実験場”として設計されています。

加えて、IRによる税収・雇用創出も、長期的な都市財政の自立性確保に向けた布石です。万博やIRという派手な政策の裏には、着実に“制度としての波及設計”が仕込まれているのです。

5. 縮退社会を前提にした唯一のモデル都市へ

The Aging NYC Subway Is Big And Complicated. – Bloomberg

世界の大都市も、インフラ更新に苦しんでいます。ニューヨークでは老朽化した地下鉄への対応が遅れ、2017年には「地下鉄システムに対する非常事態宣言」が出されました。ロンドンでも、19世紀の下水道に代わる「Thames Tideway Tunnel」が建設中で、総工費は50億ポンドを超えています。いずれも、財源不足や社会的合意形成の難しさに直面しています。

大阪は、近未来に訪れる「人口減」「税収減」「同時老朽化」という三重苦に備え、制度と技術と財源を統合的に設計・実装している稀有な都市です。すでに公共施設の再編やインフラ予防保全を制度化し、財源誘発装置としての万博・IRを仕込むという「縮退社会型モデル」を動かしています。

6. 他都市は大阪の“何年後”か──縮退インフラのタイムライン

イメージ画像:グランドリニューアル前の中津駅

東京23区も老朽化の構造は似ていますが、財源に余力があるため可視化されにくい状態です。名古屋はインフラ整備の時期が近く、2030年代半ばには大阪と同様の課題に直面する見通しです。

仙台市営地下鉄・南北線

一方で、福岡・仙台・広島・札幌といった地方中枢都市は、都市化のピークが1980〜1990年代と遅く、老朽化の本格的波は2040年〜2050年頃と予測されます。大阪には10〜25年先んじた役割があり、他都市が制度を準備する“先行モデル”として注視されるべき存在です。

7. 大阪は“老いる日本”の最前線であり、希望である

大阪は、理念ではなく実装によって都市の縮退に対応している先進都市です。制度改革、技術活用、財源設計が相互に連動しながら現実に動いており、そのプロセス自体が全国の都市にとっての教材であり、実用的な前例です。

全国の他都市がこれから順番に直面するであろう課題に対し、大阪は「すでにやっている」都市なのです。大阪の現在は、10数年後の日本そのものであり、その挑戦は“老いる日本”における最前線の希望と言えるでしょう。

【出典元】

-

大阪市「公共施設マネジメント基本方針(第2期)」(2024年)

-

大阪市建設局「橋梁長寿命化修繕計画」(2023年版)

-

国土交通省「インフラ老朽化対策の現状と課題」(2023年)

-

ロンドン Thames Tideway Tunnel 公式サイト

-

New York MTA Capital Program 2020–2024

-

万博2025 夢洲インフラ整備事業報告書(2024年)