大阪のメシは東京よりも旨い。その話は本当なのでしょうか?

ある時、東京から大阪に転勤してきたメーカーの方に「こっちの方(大阪)は、何でこんなにメシが旨いんですか?地元の人に聞いても関西人はホニャララ、大阪人はフニャララ・・と最もらしい講釈を言われるんですけど、あんまりピンと来なくて」と聞かれました。

たしかに自分が転勤や出張した経験から大阪は美味しい店が多いと感じます。そこで自分なりに「大阪のメシが東京よりも旨い」は本当なのか?だとすればその理由どこにあるのか?を考察してみました。

飲食店の費用の割合『FLR比率』を知る

通常の飲食店には売上に対してかける費用の割合に一応の目安があります。有名な指標の1つにFLR比率があります。FLR比率とは、売上の中で、食材費(Food)+人件費(Labor)+家賃(Rent)が占める割合いの事を言います。

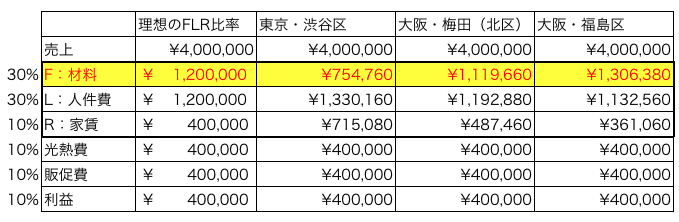

一般的に「FLR比率」は70%以下が望ましいと言われており、F:食材費30%、L:人件費30%、R:家賃管理費10%、光熱消耗雑費10%、その他(初期費用の償却・ローンの返済)10%、残利益10%が理想に近いイメージです。

多くの飲食店は、この費用の目安をベースにして各パラメーターの比率をずらしながら、それぞれの業態のなかで個性を強調して、他店と差別化を図ろうとしています。

構成費が大きい「R:家賃」「L:人件費」を比較する

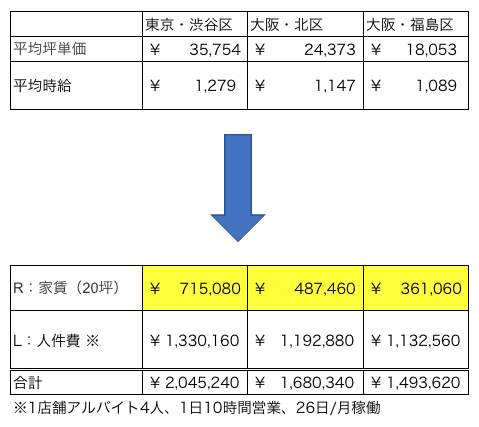

ここで架空の店舗で、東京渋谷、大阪梅田(北区)、大阪福島に20坪の飲食店を出店した場合の費用を考えてみましょう。FLRの中で各地の相場が解る項目として「R:賃料」と「L:人件費」にフォーカスして行きます。数値は不動産サイト(飲食店ドットコム)と人材派遣会社(イーアイデム)がWeb上で公開してるデータを参考にしました。

まず賃料を見て行きます。2023年の平均坪単価は東京・渋谷区が35,754円、大阪・北区:24,373円、大阪・福島区:18,053円でした。渋谷と梅田(北区)の家賃差は1.46倍、福島は1.98倍でした。20坪の店舗を出店した時の家賃は、渋谷:715,080円、梅田:487,460円、福島361,060円となります。固定費となる家賃負担にかなりの差がある事が解りました。

次に人件費を見て行きます。渋谷駅付近の平均時給は1,279円、梅田駅は1,147円、福島駅は1,089円です。渋谷と福島の時給差は1.17倍、梅田は1.11倍でした。店舗の営業時間が10時間、全時間帯アルバイト4名体制で対応、月の営業日が26日で、月間1040時間のアルバイトを投入した場合、人件費は、渋谷:1,330,160円、梅田1,192,880円、福島1,132,560円となりました。家賃に比べると差は少ないですが、渋谷と福島では197,600円の差がありました。

シミュレーションの条件設定

坪月商20万円/月想

店舗面積20坪=月商400万円/月

アルバイト投入時間 1040時間/月 ※26営業日、10時間営業、常時4名で対応

<店舗賃料相場情報(直近1年間)> ※飲食店ドットコムより

渋谷区:平均坪単価 35,754円

北区 : 平均坪単価 24,373円

福島区:平均坪単価 18,053円

<飲食フードの平均時給> ※イーアイデムより

渋谷駅周辺:1,279円

梅田駅周辺:1,147円

福島駅周辺:1,089円

家賃・人件費の差が食材の品質に影響する

飲食店の味に大きな影響を及ぼすのが食材の質です。食材に充てられる費用は、質や量に直結します。この視点からFLR比率を見て行きます。

渋谷・梅田・福島の3店舗とも面積20坪、坪月商20万円で、月商は400万と仮定します。単純化する為に光熱費、販促費、粗利益は同じとします。ちょっと強引ですが、売上から家賃+人件費+その他費用、粗利を差し引くと、F:材料費にどれぐらい費用が掛けられるか?の目安が見えてきます。

市場性を考えずに売上を同じにした場合、家賃・人件費が高い渋谷店の材料費は754.760円、梅田店:1,120,300円、福島店:1,306,680円となりました。同じ価格設定の場合、福島は渋谷の1.73倍も材料にお金を掛ける事が出来ます。データを見ると大阪の福島と同じ代金を支払って渋谷で美味しい食事にありつける確率はかなり低そうです。

もちろん、現実の渋谷店、梅田店、福島店で同じ売上、客数にはならないので、上の表の様な単純比較は出来ません。しかし売上が増えれば人件費や光熱費は連動して増えるので、高コスト体質の渋谷店は料理の代金を高く設定するか、店を狭くして家賃を下げる、人件費を削ってサービスを下げないと食材のクオリティを上げる事が出来ません。

これらの家賃・人件費の差によって、大阪の方が材料費によりコストを掛ける事が出来るので、質の高い素材を使う事が出来る可能性が高い、と言えます。

東西で大きく異なる「水」

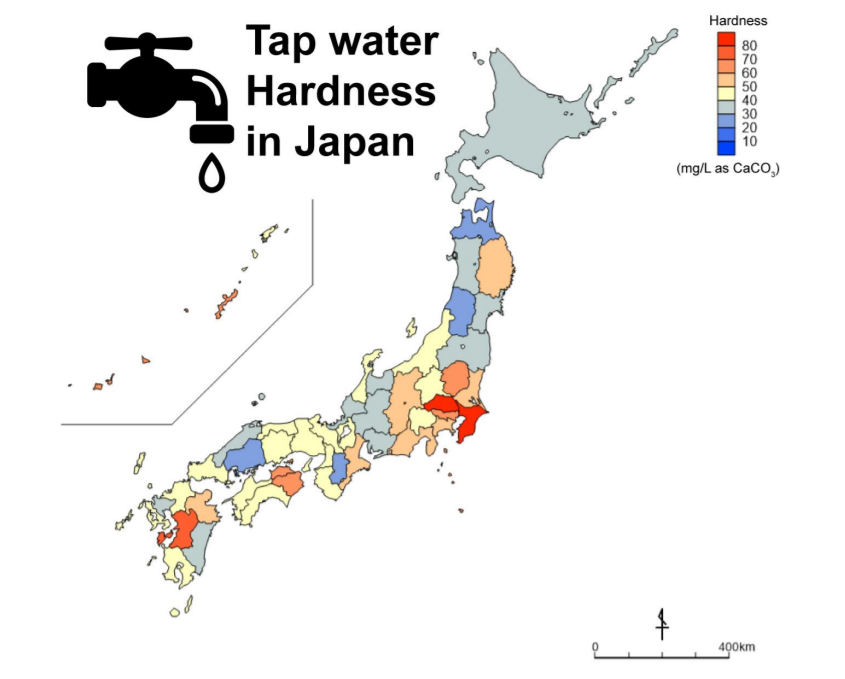

出展:水道水の硬度を示した分布図 / Credit: 東京大学-あなたの水道水、「硬さ」調べました ~ 日本全国水道水の硬度分布 ~(2021)

東京大阪の飲食店を比較する時に、もう一つ重要な要素があります。それは「水」です。

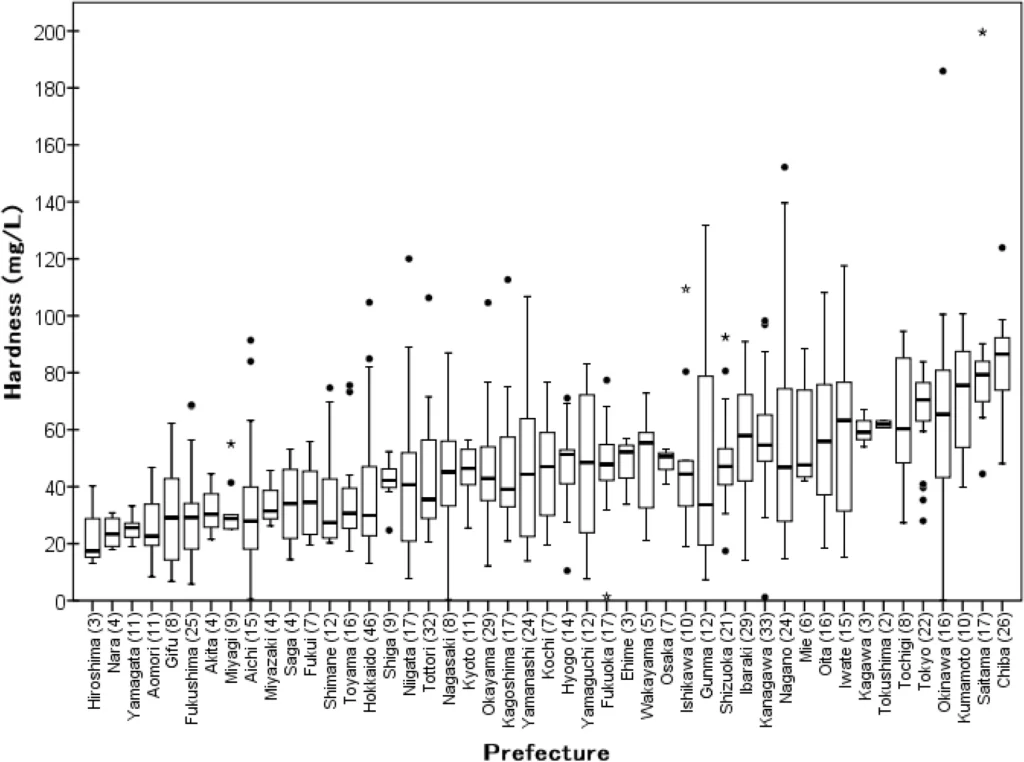

料理に使う水の基準の一つに「硬度」があります。硬度とは、水中に含まれるミネラル、その中でもマグネシウムとカルシウムの含有量の指標のことで、これらが多く含まれているほど硬度が高い水「硬水」となり、少ないほど硬度が低い水「軟水」となります。日本の水道水は軟水と言われていますが、地域によって硬度が異なります。

東京を含めた関東地方の土地は、火山土が積み重なったいわゆる「関東ローム層」で出来ているため地下水にミネラルが溶け込み安く、国内で最も硬度が高い地域となっており、硬度は約60mg/L〜約80mg/L)の「硬水」です。

一方、大阪を含めた近畿地方の土地は柔らかい粘土質で出来ているため、地下水にミネラルは溶けにくく全般的に低めで、硬度は約30mg/L〜約50mg/Lの「軟水」であり、水質に明確な違いがあります。

・関東地方は軟水の中でも比較的硬度が高い(硬度:約60mg/L〜約80mg/L)

・近畿地方は軟水の中でも低めの硬度 (硬度:約30mg/L〜約50mg/L)

3:水質で出汁の取れ方が異なる

料理に欠かせないのは「出汁(だし)」です。美味しいだしを取るには素材はもちろん、うま味成分を抽出する基本となる水の硬度が重要となります。

関東の水は「硬水」なのでミネラル成分が多く含まれており、そのカルシウムの作用でタンパク質が固まり、うまみ成分(グルタミン酸やイノシン酸)が溶け出しにくくなります。旨味を引き出す出汁(だし)は、軟水では出やすく、硬水では出にくいのです。

関東(江戸・東京)では、出汁が取りにくい水質の為に、鰹節などの魚を多く使うようになりました。これらの出汁は魚の風味が強く、それを和らげるために、風味の強い濃い口の醤油が多く使われるようになったと言われています。

硬水は、含まれるカルシウムと、肉を硬くする成分のたんぱく質が結びつきアクとして抽出されるので、ブロック肉をじっくり煮込む料理(ビーフシチューやポトフなど)には適しています。また、硬水でパスタを茹でると、ミネラルの成分が多いため、麺にコシが出やすくなります。炊き上がったご飯も硬くなるので、パエリアやピラフ、カレーなどのように硬めのご飯が合う料理に向いています。

関西の水は「軟水」なのでミネラル成分が少なく、昆布の味をしっかりと抽出することができます。軟水は余計なクセがない水なので、和風出汁をとると、うま味成分が引き立ちやすくなります。和食全般と相性が良く、食材そのものの風味を残して調理ができます。軟水を使ってお米を炊くと、ふっくらと甘みのあるご飯が炊け、野菜を煮ると味がよく染み、やわらかくなります。素材の味を引き出す煮魚料理に最適です。

「家賃・人件費」と「水質」

東京・大阪の飲食店を比較した時に、費用の割合が大きい2つの要素「家賃・人件費」と「水質」を調べてみましたが、それぞれに大きな違いがありました。

特に、家賃・人件費などの固定費・半固定費の差が大きく、店舗の条件設定を揃えて『同じ代金』を支払った場合、食材に掛けられる費用に差が出るため、東京よりも大阪の方が良い食材(または量が多い)を使える可能性が高くなります。このあたりの賃料コストの差による食材の差が『大阪のメシは安くて旨い』の言説の元になってるのではないでしょうか。

ただし、この家賃・人件費の差については、大阪でも「梅田」の賃料は東京に迫る水準なので、大阪の他所に比べると、高い、量が少ない、美味しくないの何れかになる可能性が高くなります。また、梅田の中でも駅前ビルの地下や、駅から離れたエリアに人気店が点在している理由は、このあたりにありそうです。

水質の差も明確にありました。大阪の軟水は出汁が取りやすい軟水なので素材の味を活かした料理を得意としており、家賃・人件費の差に加えて水質の差が、味の差に繋がっている可能性があります。

また、今回の考察から、東京が家賃・人件費の高さというハンディキャップを克服するには、同等価格、同じ面積の店舗であれば、より多くの売上げを上げる事が必要になる事が解ります。売上を増やす為には客数を増やす必要があるので、必然的に繁盛店になり大行列に並ぶ事になります。

さらに言うと、東京でコストを度外視して代金を高くすれば、質の良い食材を使い、軟水を取り寄せて調理をする事が可能となります。高いお金を払えば美味しい食事に出会う確率が高まります。ある程度の客単価を超える高級店では、東阪の差はなくなると思います。

まとめ

大阪は東京に比べて家賃・人件費などの固定費が安いので、同じ代金の料理であれば、大阪の方が良い食材が使われている可能性が高い、また硬水と軟水という水質の違いから、大阪の方が素材の味を活かした料理が提供される可能性が高い。その為、大阪の方が『安くて美味しい』店に出会える確立が高い、となります。

これは僕が考えた仮説で、物凄く大雑把なシミュレーションなの信憑性は?ですが、これまで言語化できなかった『大阪の方がメシが旨い』というイメージを少しだけ表現できたかな?と思っています。また、最初に質問を受けた東京出身のメーカーの方にこの話をすると『今まで聞いた中で一番納得出来ました!』と言って頂けました。

最後に、東京・大阪ともに言える事は、ターミナル駅から少し離れた家賃が相対的に安くて、それなりの集客が見込めるエリアには、本当に美味しい店が隠れてる可能性が高い、と思います。

出展元

→飲食店ドットコム→イーアイデム

→東京大学>あなたの水道水、「硬さ」調べました ~ 日本全国水道水の硬度分布 ~

→辻調グループ>料理と水の相性を知ろう!

→クリタック>全国水質マップ

→大和食品>出汁(だし)は水によって大きく変わる うま

Visited 123 times, 36 visit(s) today