京都市交通局では,地下鉄ホームからの転落や列車との接触を防ぎ,一層安心して地下鉄を利用できる様に、乗客が特に多く混雑する京都駅,四条駅,烏丸御池駅の3駅への可動式ホーム柵の設置工事が行われ、2015年12月12日から京都駅の共用が始まり、3駅への可動式ホーム柵の設置が完了しました。

このホーム柵はスチール製で、扉幅は約3m、高さが約1.3m。厚みは戸袋部が約22cm、扉が約4cmとなっています。列車が到着すると、車掌がホーム柵に設けられたスイッチを使って開閉する。列車とホーム柵の間には立体検知型支障物センサーを設けて扉が開閉する際の挟み込みを防止。車掌からホーム柵の視認性を高めるためのカメラやモニター、車掌が乗客に直接注意喚起できる車外用放送設備も備えられました。また、烏丸御池駅ではホーム柵の設置に合わせ、最も混雑する北寄り2両を東西線への連絡通路に近づけるため、停止位置を1・2番線ホームとも国際会館方面に約13m移動されました。

可動式ホーム柵を円滑に運用するには、ホームに設置されたドアと車両のドアの位置を正確に合わせる必要があります。大阪市営地下鉄の千日前線に導入された可動式ホーム柵では、千日前線の全車両に自動列車運転装置(ATO)、定位置停止装置(TASC)が設置されました。千日前線の電車は乗務員が乗車していますが、電車の運転に伴う一連の動作(加速→走行→停車)は自動化されています。

それに対して京都市営地下鉄烏丸線では、ATOやTASCは未導入で、車掌がホーム柵に設けられたスイッチを使って開閉する方式となっています。ちなみに御堂筋線の心斎橋駅、天王寺駅も同じく手動運用となっていますが、烏丸線のホーム柵の方がスムーズかつ短時間に運用されている印象を持ちました。何が違うのでしょうかね・・?

それに対して京都市営地下鉄烏丸線では、ATOやTASCは未導入で、車掌がホーム柵に設けられたスイッチを使って開閉する方式となっています。ちなみに御堂筋線の心斎橋駅、天王寺駅も同じく手動運用となっていますが、烏丸線のホーム柵の方がスムーズかつ短時間に運用されている印象を持ちました。何が違うのでしょうかね・・?

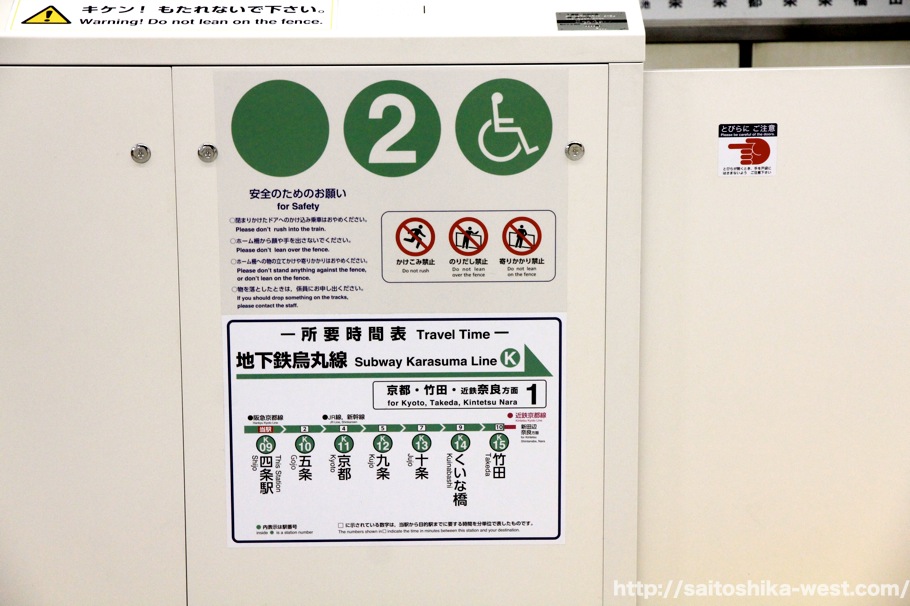

ホーム柵にはこんな感じのピクトグラムも掲示されていました。

撮影していると電車がやって来ました。

ホーム柵が開いた状態はこんな感じです。

設置されたホーム柵を見通したアングルです。柵の上に空き缶などがおけな様に山型の形状になっています。あと開閉部分が透明でないホーム柵は結構珍しいかもしれません。

烏丸線の3駅に導入された可動式ホーム柵(ホームドア)。自動列車運転装置(ATO)、定位置停止装置(TASC)は未設置の手動運用ですが、御堂筋線に導入された2駅に比べると非常にスムーズな運用がされている印象を持ちました。ホーム柵が有るのと無いのとでは、安全性に雲泥の差があるので、今後も徐々に導入駅が増えて行く事は確実でしょうね。

Visited 119 times, 36 visit(s) today