北陸新幹線の延伸区間、金沢~敦賀間(延長約125km)が2024年3月16日に開業しました!

北陸新幹線は、1972年に東京~大阪間の新幹線路線として基本計画が決定。東北・上越新幹線との共用区間を除く部分は、1997年に高崎~長野間、2015年に長野~金沢間が開業。金沢―敦賀間は、2012年に工事が認可され、同年に着工。当初は2026年春を予定していましたが、2015年の政府・与党申し合わせで2023年春に3年前倒しされました。しかし、石川-福井県境の加賀トンネルでの追加工事や敦賀駅の工事遅れで1年延期され、今回2024年3月の開業となりました。同区間の総工費は1兆6779億円です。

北陸新幹線の定期ダイヤは、最速タイプの「かがやき」が東京―敦賀間を1日9往復、停車駅が多い「はくたか」が5往復。福井〜東京間は最短2時間51分で結ばれ、

米原経由で特急と東海道新幹線を乗り継いだ場合より33分早くなりました。

首都圏の利便性が向上した北陸新幹線の延伸開業ですが、これまで大阪・名古屋方面と金沢方面を直通していた「サンダーバード」「しらさぎ」が敦賀止まりとなり、北陸新幹線への乗り換えが必要になりました。利便性が低下した、という声をよく聞きます。しかし、今回の敦賀延伸は、実は「北陸」〜「近畿」の時間短縮効果と、北陸三県が新幹線で約1時間で結ばれる事が最大のトピックスと言えます。そのあたりの考察については、下記の記事をご一読ください。

北陸新幹線 敦賀延伸は22024年3月16日開業、所要時間は 大阪〜富山2時間35分(29分短縮)大阪〜金沢間 2時間9分(22分短縮)に!

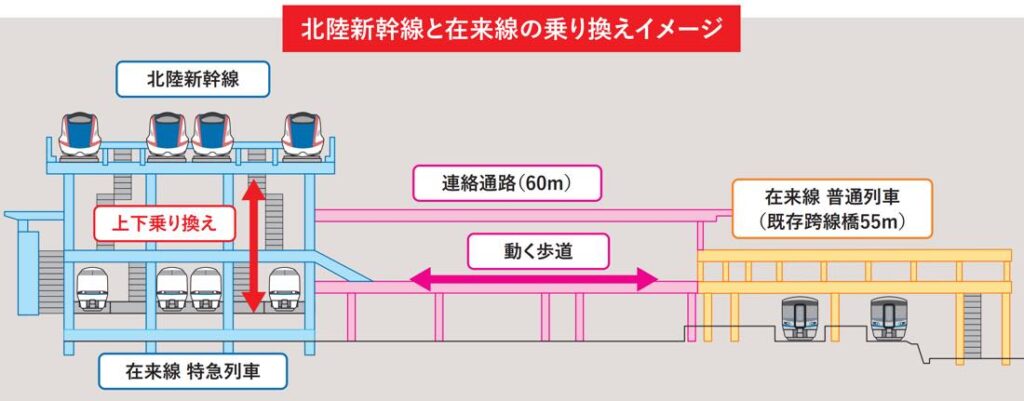

上下移動で在来線特急⇒北陸新幹線を乗り継ぎ

敦賀駅は、島式ホーム7面15線を有するターミナル駅。敦賀駅の新幹線駅舎は、整備新幹線で最大規模(高さ約37m)で、3階が新幹線ホーム、2階はコンコース、1階が「サンダーバード」「しらさぎ」が発着する在来線ホームとなっています。既存の在来線駅舎や普通列車が発着するホームとは、2階に接続された通路で連絡します。

北陸新幹線開業レポート、敦賀駅。例によって写真の枚数が莫大になったので3回に分けてレポートして行きます。Part2は、2階:乗り換えコンコース編。「サンダーバード」や「しらさき」と「北陸新幹線」を乗り換える、大量の旅客をさばく広大な施設が誕生しました。

2階:コンコース階

1階:在来線特急ホームから、2階:乗り換えコンコース階に移動しました!

旅行者のニーズに答えるため、お土産売り場とコンビニが設置されています。

サンダーバードやしらさぎが、出発する「33・34番線」の上部にコンビニがありました。通路側にドリンクやサンドイッチ、弁当類の陳列棚がむき出しで設置されています。盗難防止よりも効率を最優先したレイアウトですね。

在来線コンコースの一番奥にトイレがありました。

それにしても、このコンコース階。メチャクチャ広くで本当に驚きました。

2階:乗り換えコンコースを見通した様子です。もう新大阪駅よりも巨大な駅空間に驚愕です。

撮影していると、在来線特急が到着した様です。1階から次々に旅客が上がってきました。

敦賀駅では、在来線特急で到着した旅客のほとんどが北陸新幹線に乗り継ぐため、短時間で大量に押し寄せる旅客をスムーズに移動させる必要があります。

エスカレーターや階段でドンドン乗り換え客がやってきます。

相当な人数だと思いますが、それを見越しての敦賀駅。広大なコンコースが余裕を持って利用者を捌いてました。

在来線コンコースには巨大なLEDビジョンが設置されていました。あまりに豪華です。本当に、これが新大阪延伸までの暫定的な駅なのでしょうか・・・?

乗り換えコンコースを奥に向かって進み、新幹線との乗り換え口付近まで来ました。

新幹線側から在来線コンコースを見通した様子です。

「サンダーバード」と「しらさぎ」は、おなじ33.34番線から発車しますが、編成長の違いから停車位置が異なっており、スムーズな移動を促すように、床面に誘導サインが設置されていました。

自動改札機を通り新幹線側のコンコースに入りました。

ズラリとならんだ自動改札機が壮観です。大阪大都市圏のターミナル駅でも、これだけの数の自動改札機が並んだ姿は、なかなかお目にかかれません。

新幹線側のコンコースを見ていきましょう!こちらは案内サイン類が少なく、さらに広々とした印象です。

ちなみに、敦賀駅のコンコースは、天井全体が北前船の帆をイメージしています。

3面がつながったLEDビジョンが2台設置されていました。

本当に立派な駅だと思います。本当に、これが新大阪延伸までの暫定的な駅なのでしょうか・・・(2回目)

新幹線コンコースの一番奥にトイレがあります。

敦賀駅の在来線特急ホーム。1日25,000人以上が乗り換えで利用するため、他の整備新幹線の新駅とは比べ物にならないほど大きな駅となっています。

次回Part3「新幹線ホーム階」編に続く!