生成AIの台頭は、日本のインフラ地図そのものを塗り替えつつあります。これまで東京圏や大阪圏といった大都市圏に集中していたデータセンターは、除々にですが、土地・電力・冷却といった物理資源の制約を受け、地方分散の潮流へと転じつつあります。

CBRE(2025年7月)のレポートでは、東京圏では既に電力と土地の確保が限界を迎え、拡張余地が極めて限定的だと警鐘を鳴らしています。これは単なる地理的シフトではなく、「AI」という莫大な演算資源を必要とする産業が、これまでの枠組みを突き破り、地殻変動的に分布を変えていく兆候とも言えるでしょう。

通信遅延に強いAI~地方立地の合理性

出展:菱洋エレクトロ

生成AIの多くは、数秒〜数分単位の遅延が許容される非同期処理(モデル学習・バッチ推論)を主とします。自動運転や遠隔医療のようなミリ秒単位の超低遅延が不要なため、通信距離による性能低下は限定的。これにより、AI専用のデータセンターは、ユーザーに近い都市中心部でなくとも成立します。この特性が、むしろ物理資源が潤沢な地方への立地転換を強く後押ししています。電力、敷地、冷却。これらのインフラ条件に優れる土地が、新時代の“演算拠点”となり得ます。

コンテナ型の利点~ 可搬・短期・拡張性

出展:ゲットワークス

データセンターといえば、堅牢な箱型ビルを思い浮かべますが、近年は地方を中心に、柔軟性に富んだコンテナ型データセンターの導入が進んでいます。ラックや冷却・電源設備をISO規格の大型コンテナに集約し、トラック輸送での設置が可能。石狩、湯沢、大熊など導入地域も増加中で、耐災害性や液冷対応の高密度処理性能も

確保されています。都市部で困難な敷地確保を、地方で武器に変える。この柔軟性が、拠点整備のテンポを加速させています。

首都圏の構造的制約~ 電力ボトルネックの顕在化

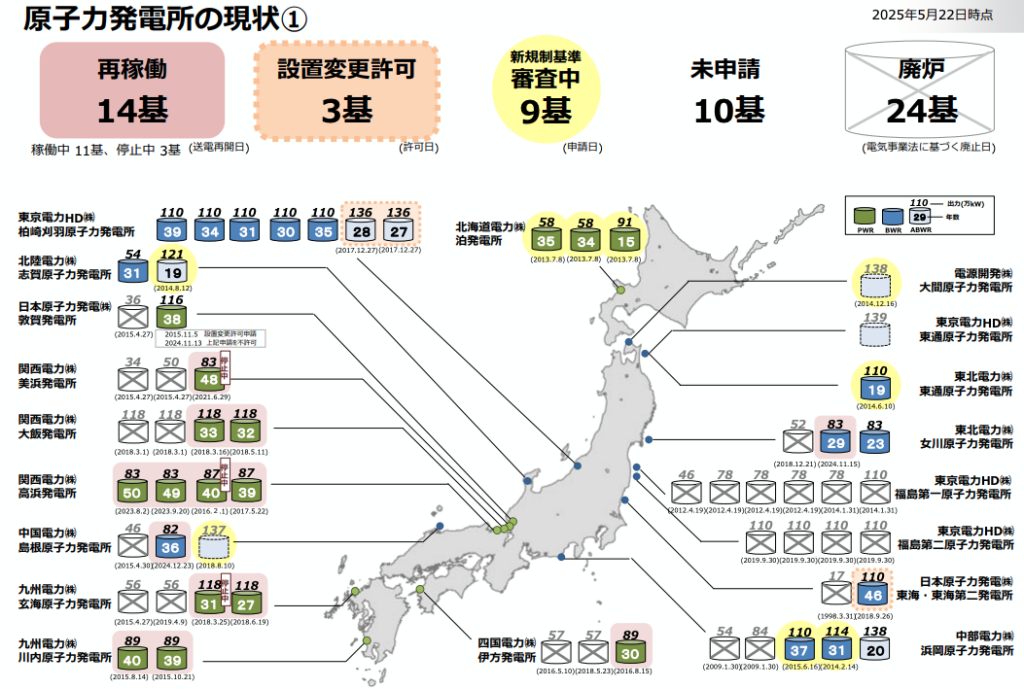

東京圏では、特別高圧系統への接続待ちが10年単位に及ぶ事例もあり、旺盛な需要はあるものの、新設が困難になりつつあります。老朽火力の維持、再エネ導入の制約、原発再稼働の政治的停滞。いずれも構造的です。

加えて、東京は基本的に、周辺県からの送電に依存する“受電都市”であることが災害時の脆弱性をさらに高めています。AIのような電力大食いインフラを支えるには、もはや構造的限界を迎えていると言わざるを得ません。

近畿圏の地力~再稼働と地盤の強さ

出展:資源エネルギー庁>2025年度夏季の電力需給対策について

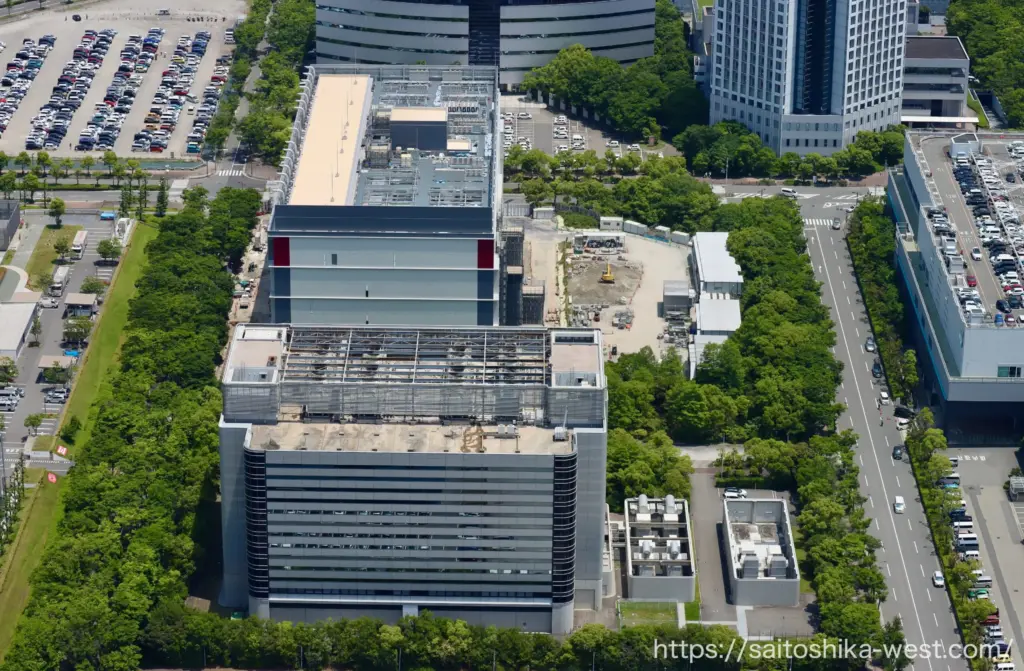

対照的に近畿圏では、すでに高浜・大飯・美浜の原発が再稼働。関西電力による送電網の拡充も進み、電源の安定性が際立っています。特に大阪北摂や兵庫県三田市周辺は、広い敷地、高圧系統、災害耐性の地盤と三拍子揃い、すでにSCSKなどがAI特化型のデータセンター建設を進めています。

これは単なる地域間比較ではなく、インフラ構築“可能性”そのものの格差が表出していると言えるでしょう。

ワット・ビット連携~インフラの再地政学化

出展:ゲットワークス

政府は、再生エネルギー偏在とデータセンター集中のギャップを是正する「ワット・ビット連携」政策を推進。AI産業を下支えする基盤として、電力と演算拠点を地理的に重ねる構造へと移行を進めています。これは単なる地方創生や分散化の文脈ではなく、国全体の情報レジリエンス確保、災害耐性向上、送電損失の低減、そして地域経済の底上げを狙う“戦略的な国策”です。

インフラ構築の可否が都市の命運を握る

生成AIにとって本質的な立地条件は、通信距離の短さではなく、十分な電力供給、広い敷地、優れた冷却環境といった“インフラの実装可能性”にあります。つまり、未来の都市の成長は、こうしたハードウェア基盤を構築できるかどうかというインフラ整備力に強く依存するようになってく見通しです。

次の10年で、この“造れる/造れない”の境界線が、都市の国際競争力、企業立地、成長力を大きく左右することになるでしょう。私たちはいま、都市の未来を握るハードインフラの境界に立たされています。

【出典元】

・CBRE「Japan Special Report:生成AIの普及とデータセンターの地方分散(第2回)」

・資源エネルギー庁「2025年度夏季の電力需給対策について」

・ゲットワークス、コンテナ型データセンターへSupermicro製の液冷クーリングタワーを世界初導入し、液冷GPUサーバーシステムの本稼働を開始

・菱洋エレクトロ、Supermicro製の液冷クーリングタワーを日本初導入し液冷サーバーシステムをゲットワークスのコンテナ型データセンターへ提供