ビザ・ワールドワイド・ジャパン(Visa)、南海電気鉄道、三井住友カード、QUADRACの4社は2021年4月3日から、南海電鉄の一部駅を対象に『NFC Type A/B』とQRコードによる入出場の実証実験を開始しました。

【出展元】

→Visaのタッチ決済で南海電鉄に乗車 2021.4.3 エリア限定 実証実験始動!

→南海電鉄様の改札機による 「Visaのタッチ決済」「QRコード」利用の実証実験開始のお知らせ

この実証実験は、南海電鉄の16駅・32改札に、「Visaのタッチ決済」と、QRコードによる「南海デジタルチケット」対応の専用改札機を設置しクレカ搭載のタッチ決済やアプリを用いたQRコード決済の実用性や問題点を検証するものです。

実験では、機能を搭載したクレカのタッチ決済による『都度利用』と、アプリで購入した南海デジタルチケットのQRコードを用いた『事前購入』による時間帯別割引きの2種類がテストされます。実施期間は2021年4月3日〜12月12日までです。

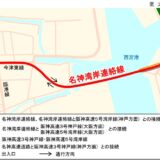

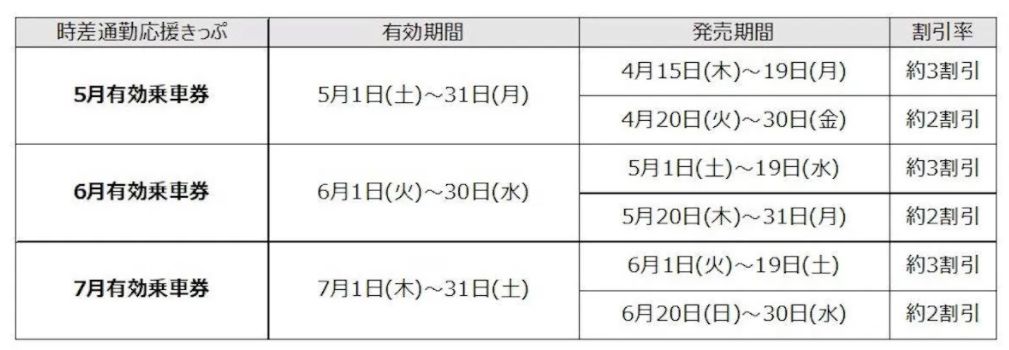

また、4月15日から「南海デジタルチケット」の第1弾として、ラッシュ時間帯の混雑緩和やキャッシュレス決済の推進を目的に、乗車駅を9時以降に入場することを条件とした「時差通勤応援きっぷ(5月有効乗車券/6月有効乗車券/7月有効乗車券)」が期間限定で発売されます。これは、デジタルチケットを使い、乗車駅を9時以降に入場することで、最大約3割引を行い時差利用を促す施策です。

改札機(電動ゲート)は高見沢サイバネティックス製です。また、既存のオムロンや日本信号製の既設の改札機に日本信号製のポール型の読取機を設置したものもあります。

訪日外国人の利便性と窓口負担の軽減

南海電鉄では、コロナ禍前の2019年まで関西空港駅などの利用が急増し、特に窓口での案内や乗車券の購入引き換え、帰国時の未使用バリューの精算などの対応に負荷がかかり多くの人員が必要にりました。また商習慣の違いから説明にも時間を要していました。

今後、Visaのタッチ決済が本格的に導入されれば、訪日客が普段使っているクレジットカードで直接乗車できるようになるので「クレジットカードがそのまますぐに使える」「チャージが不要」「帰国時の未使用バリューの精算が不用」になる為、駅窓口の混雑の解消と利用者の利便性向上が見込まれます。

日本のFeliCaはガラパゴス・世界標準規格はNFC Type A/B

ICカードを利用した電子マネーは、日本国内ではSuica等のFeliCa方式広く普及していますが、海外では「Visaのタッチ決済」などが採用しているNFC Type A/B方式が圧倒的です。またFeliCaとType A/Bとでは通信方式が異なっている為、読み取り端末がそれぞれ異なります。

『FeliCa』と『NFC Type A/B』の最大のは通信速度です。日本の交通機関ではラッシュ時に膨大な数の乗客が押し寄せる為、処理速度が速いFeliCa規格が採用されました。

両者を比較するとType A/Bの通信速度が424kbpsなのに対して、FeliCaは最大847kbpsと倍以上の速さを誇ります。一方、Type A/BはFeliCaほどレスポンスがよくありませんが買い物決済では十分な反応速度で、読み取り端末の設置コストが安価で済みます。海外ではFeliCaの通信速度はオーバースペックで必須ではない事から、端末が安価なType A/Bが広く普及しました。

グローバル化・キャッシュレス化がType A/Bの普及を促すか?

今後、コロナ禍が下火になりインバウンドの回復局面に入ると再び訪日外国人が増加すると思われます。コロナ禍で非接触化のニーズが高まっている事や、鉄道事業者側のオペレーション改善の観点から今後も国内でNFC Type A/Bのタッチ決済が普及していく可能性は高いと思います。

『NFC Type A/B』は『FeliCa』の半分の通信速度でレスポンスが悪い事が定説となっていますが、今回の実証実験を見て、本当に実用に耐えられないレベルなのか?慣れればOKなレベルなのか?を見極める事になりそうです。

自動改札機は10数年に一度、更新時期を迎えます。今回の実験で「Visaのタッチ決済」が「実用に耐えうるレベル」と判定されれば、現在設置されている自動改札機が更新されるタイミングで『NFC Type A/B』対応機が大量に導入されるかもしれませんね。

実証実験の様子

4月3日から実証実験が始まったので、さっそく体験しに行ってきました!

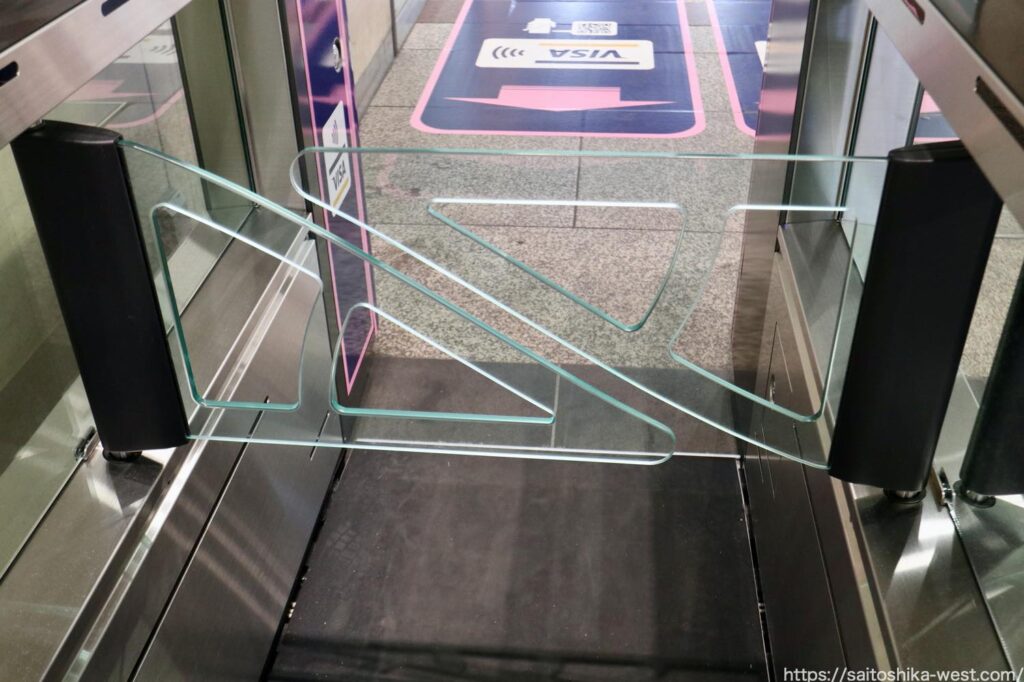

まずは高見沢サイバネティクス製の専用ゲートです。今回の実証実験では、同社のコインゲート TAG-11000シリーズが採用されました。TAG-11000は、ボートレース場、競輪場、競馬場など、 大型競技場の入場管理に最適化されたモデルなので、利用者の多い駅でも対応できそうです。

このゲート、デザインがメチャクチャかっこいい!

扉部の様子です。アクリル板を使用しており透明感を強調したエレガントなデザインとなっています。

筐体の下部には「TAKAMISAWA」のロゴマークがありました。

肝心の処理速度ですが、交通系ICではレスポンスが悪い「PiTaPa」よりも僅かに遅い感じがしまた。しかし、予想よりは遙かに速い印象で「十分実用的な速度」だと思いました。

続いて、既設の改札機にVISAタッチ・QRコードリーダーを増設したゲートを見て行きます。

ご覧の通り既設改札機の手前にポールが設置され、その上部にICカードリーダーとQRコードリーダが取り付けられています。

利用者目線で見るとこんな感じです。

リーダー部のアップです。中々の力技に見える設置状況です(笑)

QRコードリーダーの様子です。

ICカードリーダーの様子です。

4月3日の時点でのバグだと思いますが、手持ちのクレジットカードでゲートを通過しようとした所、専用ゲートではエラーが出て入場できず、リーダー後付の改札は問題無く通過出来る、といったエラーが出ていました。

実証実験が始まった鉄道駅での「VISAタッチ決済」。ICOCAのチャージやPiTaPaの発行手続きが不要で手持ちのクレジットカードでそのまま通過出来るのは、本当に便利で凄いと思いました。一方、「VISAタッチ決済」が普及すると、従来の電子マネーの決済プラットフォームが外資系「VISA」に変わり、またも「先行しつつもその後ガラパゴス化して最終的に海外企業に持って行かれる、ここ15年のダメな日本」のパターンを踏襲する事になります。

一昔前は日本の家電メーカーなどが世界標準規格を作り、それが全世界に広がって行き世界を変えて行く。このパターンが当たり前の様に繰り返され「ハイテクジャパン」の名を欲しいままにしてきましたが、出る杭を叩きまくる、現在の保守的な日本では世界を変えるイノベーションを巻き起こす事は不可能だと思います。

そこまで深く考えないのであれば、今回の実証実験は、コロナ禍明けのインバウンド復活時に大きな力を発揮する取り組みだと思いました。