開発の背景

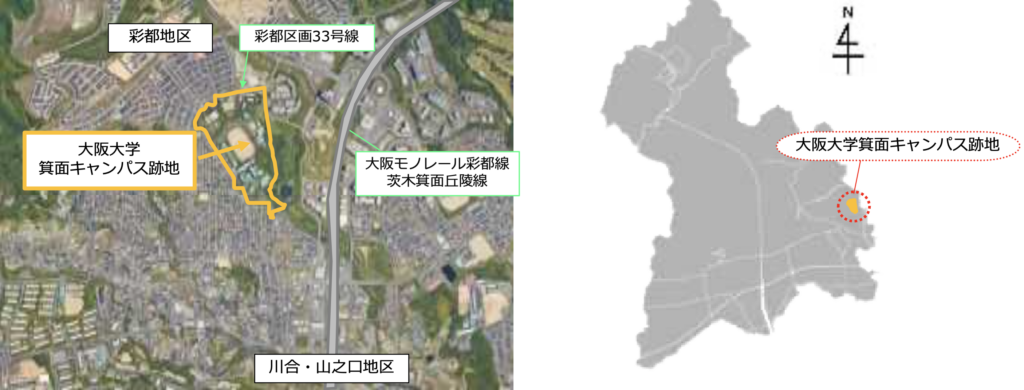

旧大阪大学箕面キャンパスは、彩都(国際文化公園都市)に隣接する教育・文化ゾーンに位置していましたが、2021年に大阪大学が新キャンパス(箕面船場阪大前駅前)へ移転したことで、その役割を終えました。

約14haの広大な跡地は空き地化し、周辺では地価下落や空室増が進行。箕面市は無秩序な開発を防ぐため、2018年に土地を取得しました。

2022年に実施した公募型プロポーザルでは、応募した5社すべてがデータセンターを提案。市は同年9月、物流・データセンター開発を手がけるESRを優先交渉事業者に選定し、2023年12月に一般定期借地権設定契約(期間70年)を締結。再開発が正式に始動しました。

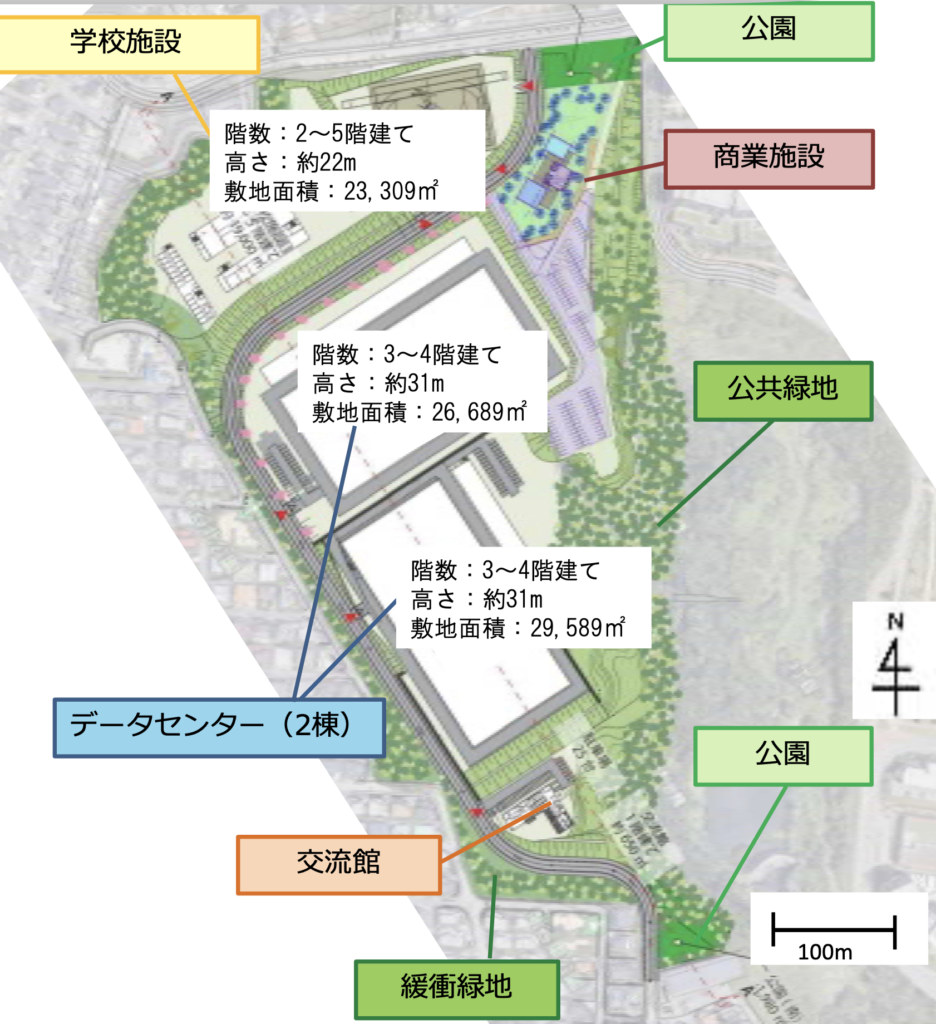

土地利用計画の概要

市・事業者・地元自治会の協議により、跡地は4つのゾーンに分けて開発されます。

| 区分 | 面積 | 主な用途 | 建物高さ |

|---|---|---|---|

| データセンター | 約2.7ha | 2棟構成(高さ31m) | 31m |

| 学校施設 | 約2.3ha | 国際教育機関など | 22m |

| 商業施設 | 約2.9ha | 店舗・利便施設 | 31m |

| 地域交流施設 | 約1.5ha | 公共・地域施設 | 12m |

▼用途地域は以下のとおり変更されます。

| 用途地域 | 主な施設 | 建ぺい率 | 容積率 |

|---|---|---|---|

| 商業地域 | データセンター | 80% | 300% |

| 近隣商業地域 | 商業施設 | 80% | 200% |

| 第二種住居地域 | 学校施設 | 60% | 200% |

景観・防災・建築ルール

跡地は新たに「都市景観形成地区」に指定され、建築行為はすべて届出対象となります。主なルールは以下のとおりです。

- 外壁は低彩度(明度6〜9)の色を使用

- 道路沿いの緑化を義務化、屋上・壁面緑化を推奨

- フェンスは透視性のある素材を用い閉鎖感を防止

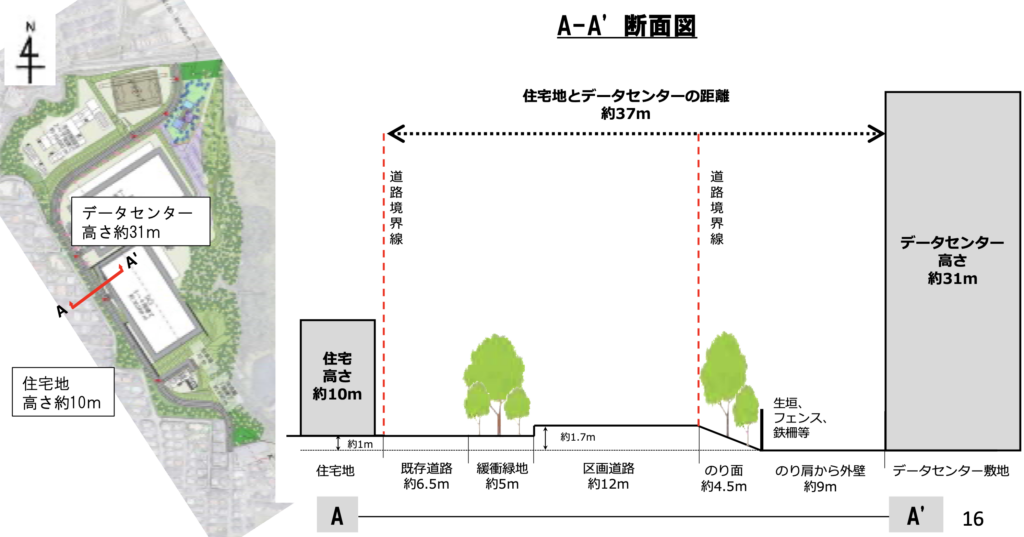

- データセンターと住宅地の間に約37mの距離を確保

スケジュール

| 時期 | 内容 |

|---|---|

| 2024年8月28日〜9月26日 | パブリックコメント実施 |

| 2024年10月頃 | 地区計画素案の縦覧 |

| 2024年11月頃 | 都市計画審議会・景観審議会 |

| 2024年11月 | 都市計画・景観計画の正式決定予定 |

箕面市の狙い:人口減少時代における「AIサブスク」構想

箕面市に集中するデータセンター

箕面市がデータセンターを中核とした再開発を選んだ背景には、「人口に依存しない税源構造」への転換があります。70年間の借地料総額は約752億円に達し、固定資産税・都市計画税と合わせて長期的な財政安定が見込まれます。住宅開発と異なり行政コストが膨らまず、商業施設のような交通渋滞リスクも低いため、長期安定収支が見込める、サブスク的な税源確保手段といえます。

大学移転により失われた「人の経済」を、電力とデータが支える「無人口型の経済」に置き換える発想で、箕面市は“少子高齢化社会の財政リスクを電力収入で補う”という、地方自治体の現実的な経営モデルを提示しています。

ESR・Colt DCSの狙い:AI・クラウド時代の電源拠点確保

ESRが開発したコスモスクエアOS1

ESRおよびColt DCSは、AI・クラウド需要の急増を背景に、約130MW級のハイパースケールデータセンターを建設します。大阪はアジア太平洋地域でデータセンターマーケットとして存在感を高めており、湾岸部に集中する既存施設と異なる「内陸・高台型拠点」としてBCP上の価値が高いと評価されています。跡地は約14haの広さを持ち、高台に位置して洪水リスクが低く、新名神や主要幹線に近い立地。電力・通信インフラの整備も容易で、データセンター立地条件を満たしています。ESRはESG指標(LEED Gold認証、再エネ活用、地域共生)を強調しており、長期リース契約に基づくインフラ投資型金融商品としての性格が強いですAI・クラウド事業者(ハイパースケーラー)との長期契約により、20〜30年単位の安定収益を見込んでいます。

都市構造の転換:「大学の街」から「電力とデータの街」へ

大阪大学の移転後、箕面市は「教育文化都市」としてのアイデンティティの維持が課題でした。今回の計画では、学校施設を誘致し、地域交流館や公園、商業施設を併設するなど、一定の文化性を残しています。

ただし、土地の価値を支える中核は人の集積ではなく、少人化インフラであるデータセンターです。“知を育む土地”から“情報を処理する土地”へと機能転換が行われたことは、人口減少時代における、大学跡地再開発の象徴的事例といえます。

今後の課題と展望

竣工した 大阪大学箕面新キャンパス(外国語学部)

データセンターは税収面で有効な一方、雇用創出や日常的な賑わいという観点では効果が限定的です。市民が「自分ごと」としてこの再開発をどう受け止めるかが、今後の焦点となります。箕面市は交流館や公園を整備し地域共生を掲げていますが、これらが実質的な交流拠点として機能するかどうかが問われます。また、100MW級の電力消費に伴う環境負荷・脱炭素対応も、今後の政策課題となるでしょう。

総括:AI社会への転換を象徴する都市経営モデル

箕面キャンパス跡地の再開発は、行政と企業の利害が一致した“次世代型の都市経営モデル”です。箕面市は「人」ではなく「電力とデータ」で財政を支え、ESRは「AI需要を不動産金融商品に転化」する仕組みを確立しました。大学跡地という「知の遺産」が、AI社会の「電力拠点」へと転換する。箕面市の試みは、人口減少時代を迎える全国の自治体にとって、一つの方向性を示す象徴的なプロジェクトと言えそうです。

出典

- 箕面市「粟生間谷東八丁目(大阪大学箕面キャンパス跡地)地区における都市計画変更等について」

Visited 915 times, 319 visit(s) today