日本将棋連盟は2022年7月8日に、高槻駅前に整備する『新関西将棋会館』について、公募型プロポーザル方式による事業者選定を実施し、優先交渉権者を「大成建設株式会社関西支店」に決定したと発表しました!次点交渉権者は「淺沼・宇田川・エムエヌエム共同企業体」でした。

日本将棋連盟は2022年7月8日に、高槻駅前に整備する『新関西将棋会館』について、公募型プロポーザル方式による事業者選定を実施し、優先交渉権者を「大成建設株式会社関西支店」に決定したと発表しました!次点交渉権者は「淺沼・宇田川・エムエヌエム共同企業体」でした。

大成建設が提案した関西将棋会館の基本理念は、将棋文化の歴史と伝統を継承し、未来のさらなる発展につなげる 人と環境を、将棋と緑(みどり)と縁(えん)で繋ぎ、ここにしかない開かれた学びの場をつくることで、将棋文化の未来のさらなる発展へ繋げる、です。

【出展元】 →新関西将棋会館整備 優先交渉権者決定のお知らせ →優先交渉権者の技術提案書将棋盤の格子をベースにした外観デザイン

外観デザインは、西日本の将棋の聖地を体現し、「将棋盤」「年輪」「積層する木目」「内なる庭とまちの縁側」。将棋盤の格子をベースに将棋文化の歴史と伝統の積み重ねを年輪・ 積層する木目で体現し、アースカラーで仕上げ周辺環境と調和させ、で将棋の聖地を発信します。

関西将棋の森

将棋会館+関西将棋の森=「ここにしかない」学びの場 。道場・外部ギャラリーの全幅を公園に面し、公園からアクセス可能な設えとすることで、気軽に将棋を親しみ、学ぶこ とのできる、関西将棋会館ならではの交流の場を実現します。 半屋外の外部ギャラリーを設けることで公園利用者が自然 に展示に触れる事ができ、将棋文化の魅力を発信します。

道場~外部ギャラリー~公園を段差無く仕上げ、道場入口 を引き戸とすることで、公園までを一体的に利用した催しを可能とし、幅広い運用を実現します。 3つのギャラリーで将棋文化の魅力を多様に発信 。

道場~外部ギャラリー~公園を段差無く仕上げ、道場入口 を引き戸とすることで、公園までを一体的に利用した催しを可能とし、幅広い運用を実現します。 3つのギャラリーで将棋文化の魅力を多様に発信 。

関西将棋の森内には盤を表記した 「将棋ベンチ」を配置し、駒さえあれば何時でも将棋を指せるようにするなど、 日常の中で気軽に将棋に触れる仕掛けづくりも。駒に使われる木(ツゲ、カエデ等)を植栽し、剪定した下枝を使った将棋の駒づ くりのワークショップ等を行うことで、多角的な将棋文化の発信や、地域で森を守り育てる教育の場の創出を行います。

将棋ウォール

エントランスホールは寄付者銘板をデザインする「将棋 ウォール」を計画。外部ギャラリーは公園に面し、将棋場へ続く内部ギャラリーは、より専門的な展示を行う等、利用者のニーズにあわせた展示を行うスペースが設けられます。

特別対局室は現会館の”御黒書院”を継承

特別対局室は現会館の”御黒書院”を継承し 名勝負の刻まれた空間に新たな歴史を刻みます。現会館の御黒書院と同様に、御入前のある空間構成とする他、仕上げ材は、現将棋会館の御黒書院に倣い、柱や長押、天井は綺麗に仕上げた角材の白木の檜で構成し、棋士が慣れ親しんだ空間をその風格と共に継承します。

会館の名物「掛軸による永世名人の回申」現会館の御黒書院同様、永世名人の掛軸をかけられる十分な幅の「床」を用意。将来永世名人が増えていくことを見据え、 和室対局室にも多くの掛軸がかけられる設えとし、将来の永世名人誕生への期待感を感じさせます。 また、モジュールを京間とし現将棋会館と合致させ、現会館の 御黒書院の襖を新会館で再利用します。記憶を繋ぐとと もに、解体・再利用可能な日本建築の考えに沿った環境保全を行います。

また、モジュールを京間とし現将棋会館と合致させ、現会館の 御黒書院の襖を新会館で再利用します。記憶を繋ぐとと もに、解体・再利用可能な日本建築の考えに沿った環境保全を行います。

江戸城御黒書院を体現する縁側

江戸城御黒書院は白書院と異なり、 縁側と庭がありました。 現将棋会館では敷地やスペース の制約から縁側を設けるのが困難だったと考えられます 。 新将棋会館では庭とのつながりの場、人とのつながりの場 江戸城御黒書院の魅力を再考・体現する空間づくりとしての縁側を実現。現将棋会館の活気あふれる道場の空気が縁側空間を通じて地域にしみ出し文化としての将棋が浸透していくことを目指します。

集中と開放を両立する明快な建築計画

エントランスから奥に行くほどプライバシーが高まるゾーニングとし、上層になるにつれてセキュリティが高まる、対局室のセキュリティを最重要とした計画となっています。 対局室を守られたボリュームの中に配置し、対局に集中出来る環境を作り出す一方、低層階は地域に開かれた学びの場とする、集中と開放を両立する明快な建築計画となっています。

これらの防音性の高いRC造の躯体による遮音効果、車道・線路 からの隔離による減音効果により、車や電車からの騒音・振動を抑制。屋上設備機器と対局室との間に適切な距離をとり、機器を防振架台上に設置する事で、騒音・振動を抑制。やわらかく面発光する天井照明を均等に配置し、対局者の環境に差が生まれない空間とします。

今回の技術提案書及びパースについては、提案者の提案力や技術力などを総合的に評価するための資料であり、今後の検討や変更などにより記載内容のすべてが新会館に反映されるとは限りません。しかし、大成建設の提案内容は、ユーザー(将棋連盟)が求めるであろう、ファクターを踏んだんに盛り込んだ、ユーザー目線の内容となっており、相当に将棋に精通した人が絵を描いている事が伺い知れます。

大阪都心の福島区から郊外の高槻への移転については、どうなんだろう?と思う所がありましたが、新会館の構想を目の当たりにして「環境がメチャクチャ良くなるので、これはアリだな!」と思うようになりました。

2022年3月9日:DB方式の公募型プロポーザルを公示

日本将棋連盟は、2022年3月9日に、高槻市に関西将棋会館を移転建て替えに向け、新関西将棋会館整備事業のDB(デザインビルド)方式の公募型プロポーザルを公示しました。DB方式とは、設計及び建設工事を一体的に発注する設計施工一括発注方式を意味します。 大阪市福島区に位置する現在の関西将棋会館は1981年に竣工しましたが、建設後40年が経過し、老朽化が著しく、狭隘化やバリアフリー、トイレ設備等の課題があるため、改善が求められていました。そのような中、高槻市から誘致提案を受け、2021年に高槻市への移転建替を決定しました。また、新関西将棋会館を構想するにあたり、6つの基本方針が定められました。

今後のスケジュールですが、2022年3月25日まで参加受付、参加資格審査確認を29日に通知。現場説明会(関西将棋会館)を30日に実施。提案書を5月10日まで受け付けて、提案書一次審査・ヒアリングを実施者(3~5者)へ5月下旬に通知。ヒアリング・二次審査を6月上旬行い、優先交渉権等を6月中旬に決定。6月下旬に契約を締結し、結果を公表する予定です。その後、7月に設計に着手、2023年度から施設の建設、2024年2月末に施設の引き渡しを予定しています。

【出展元】 →新関⻄将棋会館整備事業 事業者募集要項

2021年2月:高槻移転計画が明らかに

【独自】藤井人気・老朽化で対局室拡充求める声、「西の聖地」関西将棋会館が移転へ(読売新聞オンライン)#Yahooニュースhttps://t.co/dKVWKp2tqn

— ロング@再都市化 (@saitoshika_west) February 21, 2021

報道各社が伝える所によると、西の将棋の聖地と呼ばれている関西将棋会館が高槻市に移転するとの事です。関西将棋会館は、大阪市福島区の福島駅からほど近いなにわ筋沿いに所在する日本将棋連盟の施設(将棋ビル)で鉄筋コンクリート5階建てで1981年に竣工しました。棋士の対局室、連盟関西本部の事務所、棋士室、道場、青少年研修室、販売、レストランなどで構成されており、関西所属の棋士の対局が行われています。

関西将棋会館会館は、豊島将之竜王・叡王や、藤井聡太王位・棋聖らが本拠地とする将棋の「西の聖地」ですが、近年は施設の老朽化で維持費がかさんでいる事や、『藤井人気』で公式戦が増え対局室の拡充を求める声が上がっていました。

旧:関西将棋会館の様子

関西将棋会館は、2021年2月に、2023年を目処に高槻市へ移転する方針が打ち出されました。高槻市は桐山清澄・福崎文吾・浦野真彦ら同地出身・居住の棋士が多く「将棋のまち」を売り文句の一つとしており、2018年に将棋連盟と将棋の普及に関する協定を締結しています。老朽化対策や施設拡充の必要性に迫られた連盟と、「将棋のまち」のPRを行いたい高槻市のニーズがマッチした事から今回の話につながった様子です。将棋連盟は現在の土地を売却した上で高槻市の市有地を購入する資金に充てるとしています。

移転話が浮上したので関西将棋会館を集材してきました。エントランス上部のデザインが『将棋の駒』をモチーフにしています。

エントランス付近の様子です。

入口左手にはレストラン「イレブン」があります。

イレブンでは名物料理のニンニク野菜炒め「ダイナマイト」を頂きました!

見るからに絶対うまいヤツに見えますがメチャ旨かったです!

北西側から見た様子です。

北側から見た様子です。2階には将棋道場があります。

現在の関西将棋会館は、候補地70数ヶ所の中から大阪市福島区内の120坪を選定し、連盟が1億5000万円で取得しました。建設費はおよそ5億円、江戸城本丸の黒書院を模した造りは日本将棋の本流を再現し、展示室には古棋書、珍しい将棋盤・駒、各国の将棋用具などを陳列し、常に公開しています。

※将棋博物館は平成18年10月31日をもって閉館

移転先の高槻駅前の様子

移転先の高槻市は人口35.2万人の中核市で大阪市と京都市の中間ぐらいに位置しており、大阪駅から新快速で16分(快速18分)、京都駅から13分(快速16分)、阪急なら河原町駅から特急で21分、梅田から21分ほどで到達する事ができます。

関西将棋会館が移転するのはJR高槻駅付近ですが駅前は相当発展しています。

超高層タワーマンションが林立しており、駅とベッドタウンを結ぶバス路線が多数集まっており終日賑わっています。高槻駅の利用者もメチャクチャ多く、2019年度の一日辺りの乗降客数129,758人(JR西日本全駅中11位)、阪急高槻市は44,354人、合計17万人超に達しています。

駅前の商業集積も相当の物で、百貨店が松坂屋と阪急百貨店の2店舗あります。さらにJRと阪急の間は700mほど離れていますが、このエリアに商店街があり、面的な広がりを見せる繁華街があります。

駅前再開発によって超高層タワーマンションが林立しています。また関西大学のキャンパスもあります。

阪急百貨店の様子です。元々は西武百貨店でしたが阪急が買取りリブランドしました。

関西将棋会館の計画地から50mほどでJR高槻駅の「きた西口」に到達する事が出来ます。駅から会館までは徒歩1分ほどです。

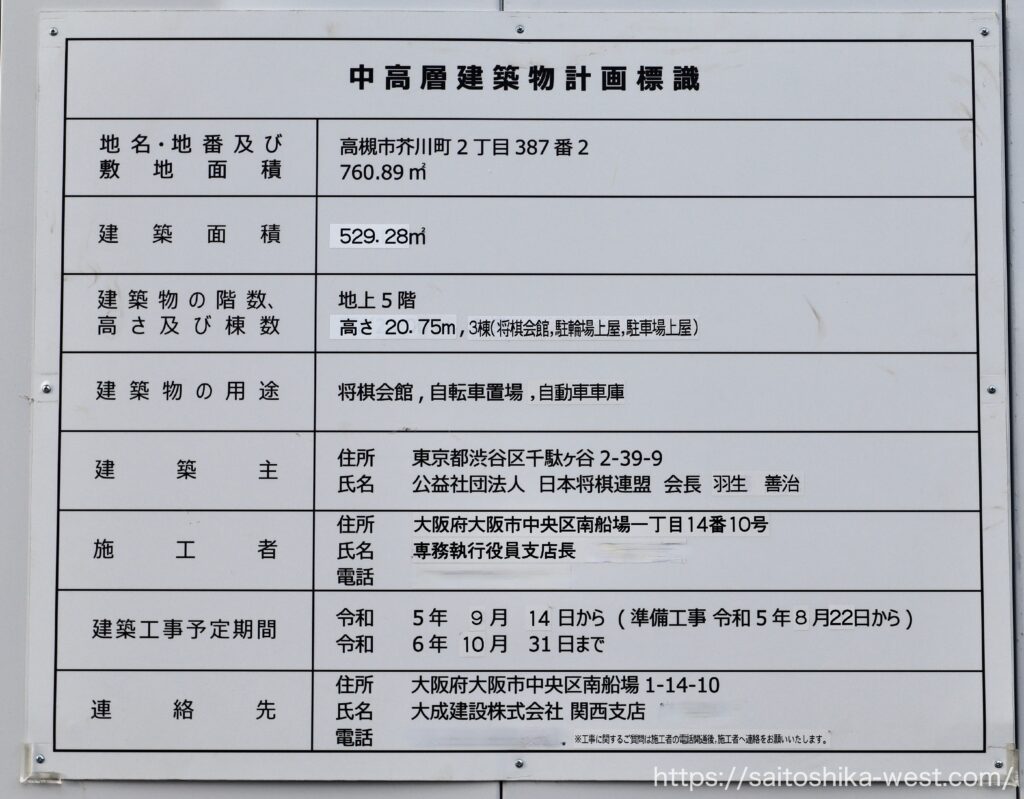

計画概要

計画名称:(新)関西将棋会館建設プロジェクト

所在地:大阪府高槻市芥川町2丁目387番2

交通:JR京都線「高槻」駅

階数:地上5階

高さ:20.75m

構造:

杭・基礎 :—

主用途:将棋会館・駐輪場上屋・駐車場上屋、公開敷地(関西将棋の森)

総戸数:—

敷地面積:760.89㎡

建築面積:529.28㎡

延床面積:約1,900㎡(現:会館は約1,750㎡)

建築主: 公益社団法人日本将棋連盟(羽生善治)

設計者:大成建設

施工者:大成建設

着工:2023年09月(準備工事:2023年08月22日から)

竣工:2024年10月末(予定)

総事業費:約13億円

新会館の計画地は高槻市営バスの「JR高槻西滞留所」です。

2025年11月の様子

現地の様子です。前回の取材が2025年1月だったので、約10ヶ月振りの撮影です。

大阪市福島区から高槻市に移転した関西将棋会館が、2024年12月3日(火)にグランドオープンしました。会館のオープンに続いてオープンスペース「駒音公園(こまおとこうえん)」が整備されました。

公園名の「駒音(こまおと)」は、「耳を澄ますと、将棋の指す駒の音が聞こえてくる」ことに由来しています。静けさの中に、知恵と集中が響く。そんな将棋の世界観を、公園というオープンスペースで表現する試みです。

関西将棋会館のすぐ東に位置するこの場所は、まさに将棋の世界への入口。プロ棋士の対局が行われる建物と、日常の人々の時間が交差する空間。その境界に設けられるこの公園が、文化と都市の緩衝帯として重要な役割を果たします。

駒音公園は、舗装タイルの一部には、さまざまな将棋の戦法ロゴがデザインされ、園名板は将棋駒の形をモチーフに制作。細部にまで「将棋文化」を感じさせる意匠が施されています。

単なる休憩スペースではなく、文化体験の入口として設計されている点がこの公園の大きな特徴。デザインコンセプトには「訪れる人々が自然に将棋に親しめる空間」が掲げられており、見る人それぞれが“駒の音”を想像できるよう工夫されています。

駒音公園は、伊勢ごろた石の玉石や多彩な植栽を組み合わせた日本庭園風のデザインで整備されます。小さな公園ですが、石の質感と緑の調和が生み出す“静寂の美”が、都市の喧騒を一瞬で忘れさせてくれます。

特筆すべきは、園内に植樹される「御蔵島産ツゲの木」です。ツゲは古くから高級将棋駒の素材として用いられてきた木であり、駒音公園の象徴的存在となります。都市空間に将棋の素材を“生きた形”で残すこの試みは、全国的にも極めて珍しい事例といえるでしょう。

舗装タイルの一部には、さまざまな将棋の戦法ロゴがデザインされ、園名板は将棋駒の形をモチーフに制作。細部にまで「将棋文化」を感じさせる意匠が施されています。

単なる休憩スペースではなく、文化体験の入口として設計されている点がこの公園の大きな特徴です。デザインコンセプトには「訪れる人々が自然に将棋に親しめる空間」が掲げられており、見る人それぞれが“駒の音”を想像できるよう工夫されています。

駒音公園は、単なる駅前整備ではなく、「文化と都市が調和する空間デザイン」の実験的プロジェクトです。将棋という日本独自の知的文化を、素材・形・空気感のすべてで表現する。そんな試みが、わずか505㎡の敷地の中に凝縮されています。

高槻駅に降り立つと、風の音にまじって、どこからか駒を打つ音が聞こえるような気がする。その“錯覚”こそが、この公園のデザインが狙う最高の演出なのかもしれませんね。

2025年1月の様子

現地の様子です。前回の取材が2024年7月だったので、約6ヶ月振りの撮影です。

JR高槻駅前に建設された「新関西将棋会館」は2024年12月3日にグランドオープンしました!

東側から見た様子です。

南東側から見た様子です。ビルの裏側は割り切ったデザインとなっています。

真正面から見た様子です。新会館の外観デザインは、西日本の将棋の聖地を体現する、将棋盤の格子をベースに、木と将棋文化の歴史と伝統の積み重ねを年輪・積層する木目で表現しています。

「関西将棋会館」のロゴタイプと年輪を描いた壁面のアップです。

3〜5階は「守られた対局の場」となっており、各階で異なる庭を備えています。

新会館の北側には、にぎわいを創出するオープンスペース「関西将棋の森」が設けられます。取材時には工事が行われていました。

関西将棋の森内には盤を表記した 「将棋ベンチ」を配置し、駒さえあれば何時でも将棋を指せるようにするなど、 日常の中で気軽に将棋に触れる仕掛けづくりが行われます。

園内には、駒に使われる木(ツゲ、カエデ等)を植栽し、剪定した下枝を使った将棋の駒づ くりのワークショップ等を行うことで、多角的な将棋文化の発信や、地域で森を守り育てる教育の場の創出を行います。

1階にある将棋道場の様子です。大きな窓を備えた、公園に開かれた設計で、誰もが気軽に訪れやすい明るくオープンな会館を体現しています。

最後は、JR高槻駅側から見た新会館の様子です。高槻に移転した「関西将棋会館」は、対局室の機能性・快適性が圧倒的に向上し、低層部は外に開かれた設えとなっており、理想型に近い新会館が出来上がったと思います。現在工事中のオープンスペース「関西将棋の森」が出来上がると、さらに魅力的な新会館になると思います。公園がオープンする頃にまた訪れてみたいですね。

おまけ

高槻市は「将棋のまち」をアピールしており、新会館近くのポストもご覧の通りです。

さらに、JR高槻駅の地下自由通路は、将棋盤を連想させるデザインにリニューアルされていました!

2024年7月の様子

現地の様子です。前回の取材が2023年12月だっので、約7ヶ月ぶりの撮影です。

真正面から見た様子です。将棋盤の格子から着想を得た外観デザインが特徴的です。

新会館は、エントランスから奥に行くほどプライバシーが高まるゾーニングとなっており、上層になるにつれてセキュリティを高め、対局室のセキュリティを最重要とした計画となっています。 対局室を守られたボリュームの中に配置し、対局に集中出来る環境を作り出す一方、低層階は地域に開かれた学びの場とする、集中と開放を両立する明快な建築計画となっています。

新会館の4階には「内なる庭」が設けられ、対局室には縁側が設けられます。

南東側から見た様子です。

「関西将棋会館」のロゴタイプが設置されました!

南側から見た様子です。

最後は南西側から見た様子です。

2023年12月の様子

現地の様子です。前回の取材が2021年10月たっので約2年2ヶ月ぶりの撮影です。

2023年9月に建設予定地において、日本将棋連盟や建設関係の方々が集い、新会館の地鎮祭が行われました。2021年7月の移転正式決定から早や2年余。いよいよ工事が本格化してきました。

南側から見た様子です。取材時には地上駆体の構築が行われていました。

最後は南東側から見た様子です

2021年10月の様子

現地の様子です計画地は高槻市営バスの「JR高槻西滞留所」です。

南側から見た様子です。現在は路線バスの拠点として使用されています。

写真の左が将棋会館の計画地、右奥がJR高槻駅です。

ズラリと並んだ路線バス。

全力で将棋会館の移転をアピールしていました(笑)

高槻市への移転が決まった関西将棋会館。大ターミナル梅田から1駅の福島から、郊外の高槻市への移転は意外な感じがしますが、新しい会館の計画地は交通利便性にも優れており、なにより敷地が広く棋士の方にとって良い環境が提供が出来そうです。