1975年に竣工した読売仙台ビルは、約50年にわたり、読売新聞社の取材拠点であると同時に、ダイエー仙台店やイオン仙台店といった商業施設が入居し、地域住民に親しまれてきた建物です。しかし、老朽化と耐震性の課題が顕在化し、建物更新は喫緊の課題とされてきました。

集客力×交通利便性──駅前立地に誕生する複合拠点

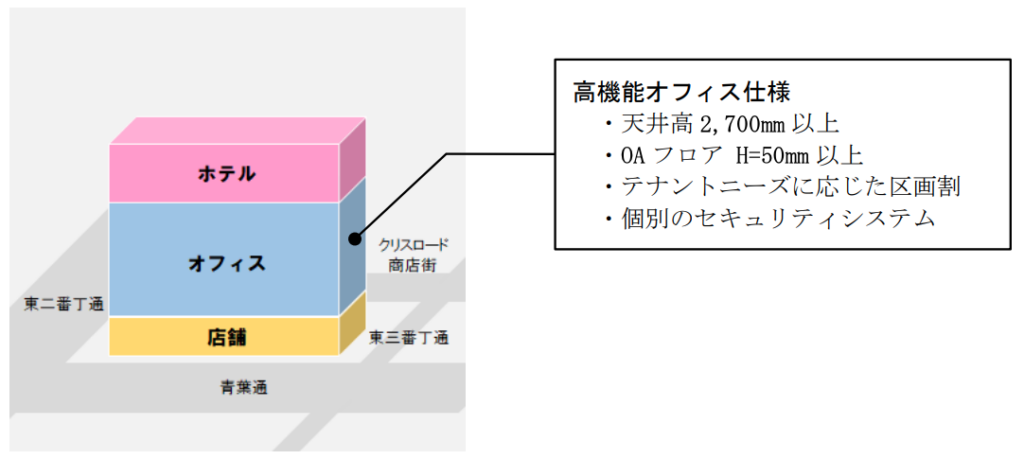

計画地は青葉通と東二番丁通の交差点という、仙台市中心部屈指の一等地に位置します。青葉通には約100m面し、東北最大級の商店街「クリスロード」にも接する高い集客性を持った立地です。再開発後は、オフィス、商業施設、ホテルを備えた複合施設に加え、イベントにも対応可能な広場空間も整備され、地域に開かれた都市の新たな顔を形成します。

再開発が動き出した理由──仙台市の規制緩和と制度改革

仙台市は過去に、都心全域に厳格な高さ規制を導入しましたが、このことが結果的に老朽ビルの更新を阻む要因となり、民間投資の停滞を招きました。一方、福岡市では「天神ビッグバン」に代表されるように、大幅な高さ・容積規制の緩和によって再開発を促進し、都市の刷新に成功しました。

こうした成功事例に触発された仙台市は、都心部の再活性化に向けた危機感を強め、現在では条件付きの容積率緩和など、部分的な規制緩和策を打ち出しています。その一環が「せんだい都心再構築プロジェクト」であり、建て替え時の容積率緩和や助成金制度が整備されることで、民間事業者の再開発を後押ししています。

民間投資を呼び込む“制度のレバレッジ”──容積率緩和と助成策の実態

仙台市は、老朽ビルの建て替えを促進するために、容積率の緩和や助成金制度を整備しています。高機能オフィスを条件に、容積率は最大2倍まで緩和可能で、解体費や新築後の税相当額に対する助成も用意されています。ただし、全ての事業に適用できるわけではなく、技術要件や景観との整合が必要です。本計画も制度の範囲内で最大限の恩恵を受けて進められています。

景観重視のジレンマ──高さ制限と都市美のバランス

本計画地は、仙台市が景観形成を重視する「D地区」に位置します。建築物の高さは原則60m、条件を満たせば最大80mまで認められています。緩和には敷地面積や公共的空間の確保、緑化率といった条件が課されます。また、外観については彩度を抑えた落ち着いた色彩、都市緑化との調和などが求められ、都市と自然が調和した景観づくりが推奨されています。なお、現在の規制条件下において本計画地(約5,200㎡)で建設可能な最大ボリュームを試算すると、建ぺい率80%、容積率600%(緩和を考慮して最大1,200%程度)と仮定した場合、延床面積は理論上最大で62,400㎡に達する可能性があります。ただし、景観上の高さ制限(原則60m、緩和後も最大80m)を考慮すれば、高さに制約されるため、延床の積み上げには限界があります。

なぜ延床は減ったのか?──スケールダウンの舞台裏

注目すべきはその建築規模です。新ビルの延床面積は約42,000㎡と、旧施設(約51,400㎡)より若干縮小される見込みです。これは都心部としては異例の判断といえます。というのも、5000㎡超という恵まれた敷地を持つ一等地では、通常は超高層化により延床を最大限確保し、収益性の向上を狙うのが通例だからです。

ではなぜ、あえて延床を抑えたのでしょうか。その理由の一つは、仙台市が設ける景観重点区域の高さ制限です。該当地域では原則60m、高さ緩和を受けても最大80mという上限があるため、高さによる延床の積み上げが物理的に難しい事情があります。

大阪ガスビル西側の複合ビルの計画地

加えて、近年の建設資材価格の高騰も、計画見直しを迫る大きな要因となりました。実際、同様の背景で見直しを余儀なくされた事例は他都市にも見られます。たとえば東京都中野区では、音楽文化の象徴ともいえる「中野サンプラザ」の建替計画が、建設費高騰などの影響により白紙撤回となりました。また、大阪市中央区の「大阪ガスビル西側の複合ビル」も、当初予定されていた超高層棟の着工が延期され、計画全体の見直しに入っています。こうした事例は、全国的に広がる再開発プロジェクトが直面する現実を象徴しています。読売仙台ビルも例外ではなく、経済合理性と制度的制約のはざまで、現実的な規模に落ち着いたと見られます。結果として、オフィス・商業・ホテル・イベント広場といった機能の多様性を担保しつつも、全体の容積を抑えた「機能性重視」の複合施設として再構築される見通しです。

未来への布石──仙台都心の再構築はここから始まる

待ち望まれていた読売仙台ビルの再開発が具体化したことは、素直に歓迎すべき出来事です。延床面積が縮小する点は意外ではありましたが、東京や大阪でも再開発が停滞する事例が見られるなか、早期の事業化を優先した判断として理解できます。

今後、仙台都心での他の再開発計画がどのように進展していくのか、引き続き注視していきたいところです。

出典・参考資料

- 株式会社読売新聞東京本社・東急不動産株式会社「読売仙台ビル建替プロジェクトに関する基本協定締結に係るお知らせ」

- 仙台市「せんだい都心再構築プロジェクト」関連資料

- 仙台市景観計画・都市計画条例関連資料

- 中野区「中野サンプラザ再整備計画」報道資料

- 大阪ガス「ガスビル建替計画」公式発表

- 各種報道・行政資料(2024年~2025年公表分)

Visited 143 times, 50 visit(s) today