阪急電鉄は2025年8月6日、京都線の座席指定サービス「PRiVACE(プライベース)」の運行本数を、8月29日(金)から大幅に拡大すると発表しました。これにより特急系車両10編成すべてにプライベースが導入され、平日159本・土休日167本が対象列車となります。

プライベースとは:500円で得られる“小さな特別車両”

プライベースは2024年7月21日に導入された座席指定サービスで、追加料金500円で確実に着席できる特別車両です。車体には金色の帯が入り、扉は中央1か所のみという独特の構造。車内は2+1列のリクライニングシートに加え、電源、読書灯、テーブル、ドリンクホルダー、荷物用フック、専任アテンダントなどを備え、「通勤電車とは思えない快適性」を演出しています。

大幅拡大:1.5倍の本数、京都線で“ある程度完成形”に

これまで京都線では特急系車両(2300系・9300系)のうち7編成にプライベースが設定されていました。8月29日からは2300系を3編成増備し、特急系全10編成に導入されます。

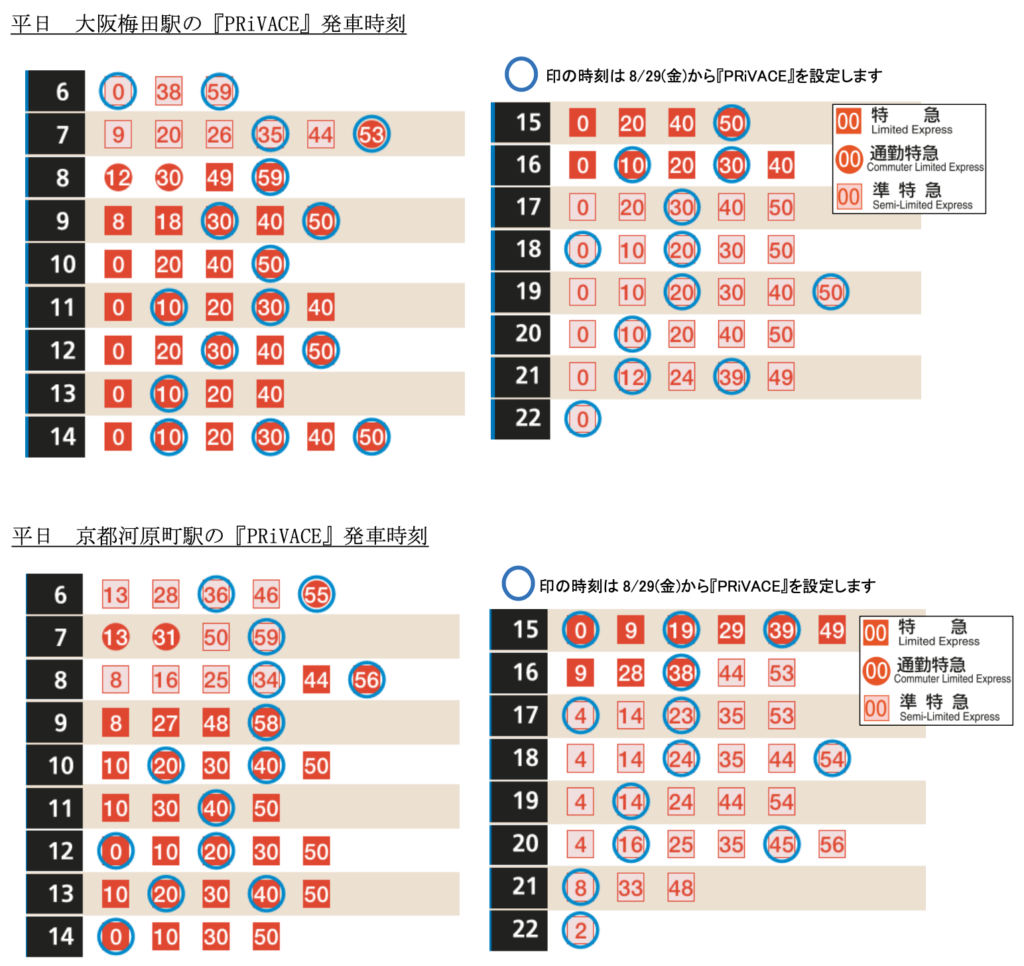

その結果、1日あたりの運行本数は平日159本(55本増)、土休日167本(56本増)となり、約1.5倍に拡大します。1時間あたりの提供本数は従来の3〜4本から4〜6本へ増加し、時間帯によっては「すべての特急がプライベース連結」となるケースも生じます。ダイヤ自体は変更されず、従来の列車の一部が置き換わる形です。京都線における座席指定サービスは、今回である程度完成した体制になったといえそうです。

各社の戦略比較:可用性・供給力・試行的象徴性

関西の都市間輸送における有料着席サービスは、各社が異なる戦略軸で展開しています。

-

京阪プレミアムカー

2017年導入以来人気を集めてきましたが、2025年10月26日のダイヤ改正からは3000系特急で2両化を実施します。新造の5号車プレミアムカーを追加し、6号車とあわせて2両体制となることで、1編成あたりの座席供給力を拡大。「乗れば必ず座れる」供給力をさらに強める戦略です。

-

JR西日本 新快速Aシート

2019年春に導入され、現在は1日上下各6本で運行。追加料金は600円(チケットレス)〜840円と、京阪・阪急より高めです。本格展開には至っておらず、新快速ブランドの中で「特別な車両がある」という試行的・象徴的な位置づけにとどまっています。

同じ500円前後の追加料金でも、阪急は“面としての利便性”、京阪は“編成単位での供給力”、JRは“限定的象徴性”を軸にしており、三者三様のアプローチが際立っています。

| 事業者 | サービス名 | 追加料金 | 編成数/両数 | 1日運行本数 | 特徴 |

|---|---|---|---|---|---|

| 阪急電鉄 | PRiVACE(プライベース) | 500円 | 2300系・9300系計10編成/各1両(大阪方から4両目) | 平日159本・土休日167本(2025/8/29以降) | 毎時4〜6本の高頻度。2+1列シート、電源・照明・アテンダント付き。可用性重視 |

| 京阪電鉄 | プレミアムカー | 400〜500円 | 8000系(1両)、2025/10〜3000系(2両化:5号車・6号車) | 全特急に連結(3000系は2両化) | サービス開始は2017年。供給座席数を大幅拡充。供給力強化 |

| JR西日本 | 新快速 Aシート | 600円(チケットレス)/840円(通常券) | 223系改造編成の一部(12両中1両) | 1日上下各6本(計12本、2023年ダイヤ改正以降) | 2019年導入。限定運行で象徴的存在。試行的・象徴性 |

社会的背景:少子高齢化とインバウンド需要

こうした有料着席サービス拡大には、社会的背景があります。

-

少子高齢化・通勤需要の縮小

日本全体で人口減少と高齢化が進み、通勤定期の利用者は長期的に減少傾向にあります。鉄道各社は「付加価値課金」による収益確保を模索しています。 -

インバウンド観光の急増

日本政府観光局(JNTO)によると、2025年上半期(1〜6月)の訪日外国人旅行者数は累計2,151万人に達し、過去最速ペースとなりました。京都市内では主要ホテルで外国人宿泊者比率が6割を超える月もあり、大きな荷物を抱える旅行者が「確実に座れる」ニーズは確実に拡大しています。 -

阪急京都線の路線特性

大阪梅田〜京都河原町間は所要約45分の長距離私鉄幹線。着席の価値が生まれやすい路線環境が、プライベース拡大の背景にあります。

今後の見通しと課題

今回の増発で、阪急京都線のプライベースはひとまず完成度の高い供給体制となりました。しかし、課題も残されています。

-

利用平準化:観光ピーク(紅葉・桜シーズン)は高稼働が見込まれる一方、平日日中や閑散期の利用率をどう維持するか。

-

競合との攻防:京阪は2両化で供給力を拡大、JRは試行的ながら新快速という高速ブランドを活用。阪急がさらに差別化するには、新線展開や付加サービスが鍵となります。

-

将来シナリオ:神戸線や宝塚線への展開、観光商品とのバンドル、ダイナミックプライシング導入などが想定されます。

まとめ

「確実に座れる快適な移動」をめぐる競争は、京阪が先行し、JRが限定的に追随し、阪急が短期間で追いついた構図となりました。

阪急は可用性、京阪は供給力、JRは試行的象徴性という三者三様の戦略を取り、それぞれのサービスが利用者のスタイルや目的に応じて選ばれる時代に入ったといえます。

少子高齢化で通勤需要が縮小する一方、観光需要が急増する現在、500円で得られる“ちょっと贅沢な移動”は、関西の都市間輸送の新たなスタンダードとなりつつあります。