クボタは大阪市浪速区に本社を置く世界有数の農業機械メーカーで2019年12月期の連結売上高は1兆9,200億円、営業利益が2,016億円に達する大企業です。また、世界120カ国以上で事業展開しているグローバル企業で「機械」「水・環境」「その他」の3事業セグメント区分にわたって多種多様な製品・サービスを提供しています。

【出展元】

→堺市に農業機械・建設機械等の研究開発拠点を新設

→クボタのスマート農業

新研究開発拠点の概要

名称:未定

所在地:大阪府堺市堺区

敷地面積:約330,000㎡

建屋面積:延べ140,000㎡

開発内容:農業機械・建設機械等の製品開発 および先端技術開発

着工:2020年9月初旬(予定)

竣工:2022年7月(予定)

クボタの置かれた状況

出展:クボタのスマート農業

農機販売の世界首位は米ディア社、2位はオランダのCNHインダストリアル、3位がクボタで、同社の海外事業の売上比率は60%に達しています。欧州勢は農機のGPS制御で先行するなど、次世代農機をめぐる海外農機メーカーとの競争は激しくなっています。一方、農林水産省によると日本の農機価格は米国に比べ1~3割高く割高な状況です。近年はJA全農が競争入札を実施するなど価格引き下げ圧力が強まっており、同社にとって安定した収益基盤だった国内事業の利益率が低下する恐れがあります。

また、国内就農者の平均年齢は、およそ67歳に到達し、2000年に230万戸だった販売農家は、2015年には130万戸まで激減、今後10年でさらに半減する見通しです。それに伴って離農農家から委託される農地や休耕地解消の問題のため、経験の浅い担い手や営農集団が占める農地の割合は大きく増加しています。大規模で点在した圃場の適切な管理、収量・品質の向上、コストと労働負荷の低減、生産品の高付加価値化など、多様な課題を抱える農家の支援が急務です。

これらの状況を踏まえ、クボタはICTやIoTといったテクノロジーを農業に取り入れた「スマート農業」に対応した付加価値が高い次世代農機にシフトしつつ、欧米市場でシェア拡大を目指す方針を打ち出しました。

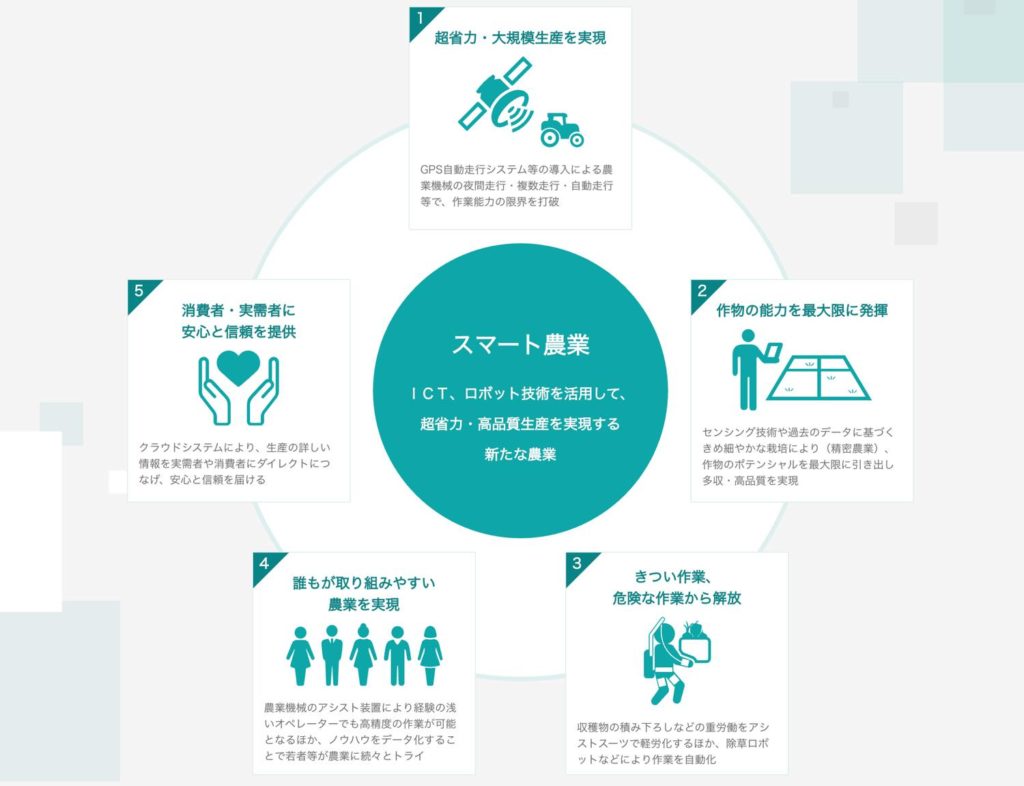

「スマート農業」とは?

出展:クボタのスマート農業

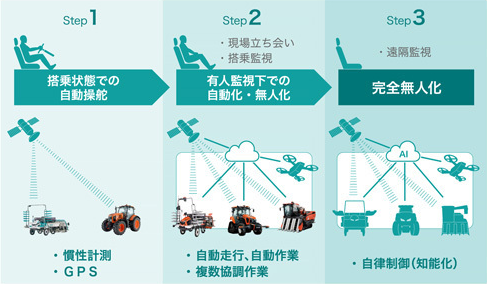

ICT、ロボット技術を活用して超省力・高品質生産を実現する新たな農業です。クボタは「農機自動化による超省力化」と「データ活用による精密化」を主軸に据えて、スマート農業の実現に向けた取り組みを行っています。1・農機自動化による超省力化

出展:クボタのスマート農業

クボタは直進キープ機能を内蔵した田植機、オートステアリング対応のトラクタなど自動運転・無人化農機を販売しており、将来的には遠隔監視のもとに農道を走行して、複数の圃場での無人作業を実現目指しています。

2・データ活用による精密化

作業進捗・栽培管理や作物情報を機械と連動し収集・分析し、経営に役立てるクラウド型営農支援サービス「KSAS」を展開中で2014年より販売を開始し、6,000軒を超える農家が利用しています。「KSAS」では、インターネットの地図情報を活用して圃場管理や作業記録を簡単に行ったり、どの作付にいくらぐらいの資材費が必要か?などのシュミレーションが可能でデータに基づいた事業計画立案が可能になります。

新研究開発拠点の狙い

出典:KUBOTA Engine (Thailand)

大阪府堺市に建設する新研究開発拠点は、クボタが進める「スマート農業」を実現する為のグローバル研究開発体制の中核となる施設です。新研究開発拠点は、国内の研究開発部門の機能を集約し、開発効率の向上や基幹・先端技術の開発を強化。農機の試験運転ができる農場を併設し開発効率の向上・期間短縮・機種拡大などを推進、開発機種の増加や大型化に対応します。また、農業機械・建設機械などの製品開発やIoT・ICT技術の組込、海外拠点へ供給する基幹部品の開発など、全世界の研究開発をコントロールする中核として運用されます。

農機メーカーから「農業テック企業」へ

テクノロジーの進化により農業分野にも変革の波が押し寄せています。ICT、IoT技術を用いた自動運転農機具やクラウドを介した農機具との連携・協調、ビッグデータを活用した事業計画の立案など、従来のアナログなイメージとはかけ離れた、農業の姿がそこにあります。

クボタはこれらの変革の波にいち早く対応する事で、グローバルプレーヤーとしての存在感を高め、さらなる成長を目指しています。堺市に建設する「新研究開発拠点」はクボタの中核として非常に重要な役割を担うことになり、同社は「農機メーカー」から「農業テック企業」Agritech(アグリテック)に生まれ変わろうとしています。

2022年5月の様子

現地の様子です。前回の撮影が2022年3月だったので、約2ヶ月振りの取材です。

北側から見た様子です。大型客船を彷彿とさせるスマートな外観をしています。

少し引き気味で見た様子です。この2ヶ月間で工事がメチャクチャ進んでいました。

北東の様子です。巨大なショッピングモールの様な建物は、とても研究開発施設とは思えない桁外れの大きさです。

撮影ポイントを一気に変えて、コスモタワー展望台から見た様子です。

こちらはテストフィールドの様子です。

最後は引き気味で見た全体の様子です。

2022年3月の様子

現地の様子です。今回初めて取材しましたが、完成イメージパースと同じ、巨大な船の様なデザインの建物が出来上がりつつありました!

近くで見た様子です。一企業の研究開発施設としては破格の規模の建物が建設されています。

アップで見た様子です。外装材も高級感のある素材が使われており、本気度が伝わってきます。既に「Kubota」のロゴマークが取り付けられていました。

撮影ポイント変えて北側から見た様子です。研究施設棟がメチャクチャ大きい事が解ります。

シャープ堺工場の建屋との並びです。

先にご紹介した研究施設棟は巨大なのですが、この新研究施設の敷地面積は33万㎡もあり、あの建屋はほんの一部に過ぎません。

そして、最後に是非見て頂きたいのがこの『丘』です。ここは埋め立て地なので、この丘は人工的に作られたものです。クボタは新型機のテストを行う為に、敷地内にこんな巨大なフィールドを作っているのです。本当に驚きました。

撮影ポイント変えて、コスモタワー展望台がから見たテストフィールドの様子です。巨大な農機の教習場・・といった所でしょうか?とにかく凄い規模の研究施設である事が解ります。この施設は、農機の試験運転ができる農場を併設し開発効率の向上・期間短縮・機種拡大などを推進する為に整備されていうます。広大なテストフィールドによって開発機種の増加や大型化に対応する事が出来ます。

企業が大きくなった時に立派な自社ビル(オフィスビル)を建てると下り坂に向かう。そんなジンクスを聞くことがありますが、クボタは逆に研究開発施設に700億円も突っ込んで本業を強化しています。同じ在阪企業で成長著しいダイキンもTIC(テクノロジー・イノベーションセンター)を整備しました。

両社ともに、これからの成長が楽しみで、地元に貢献してくれる優良企業はこのような会社なんだなぁ、と改めて思いました。クボタの様な地に足がついた企業がもっと数多く現れた時が、本当の意味での大阪の復帰であると考えています。

Visited 50 times, 27 visit(s) today