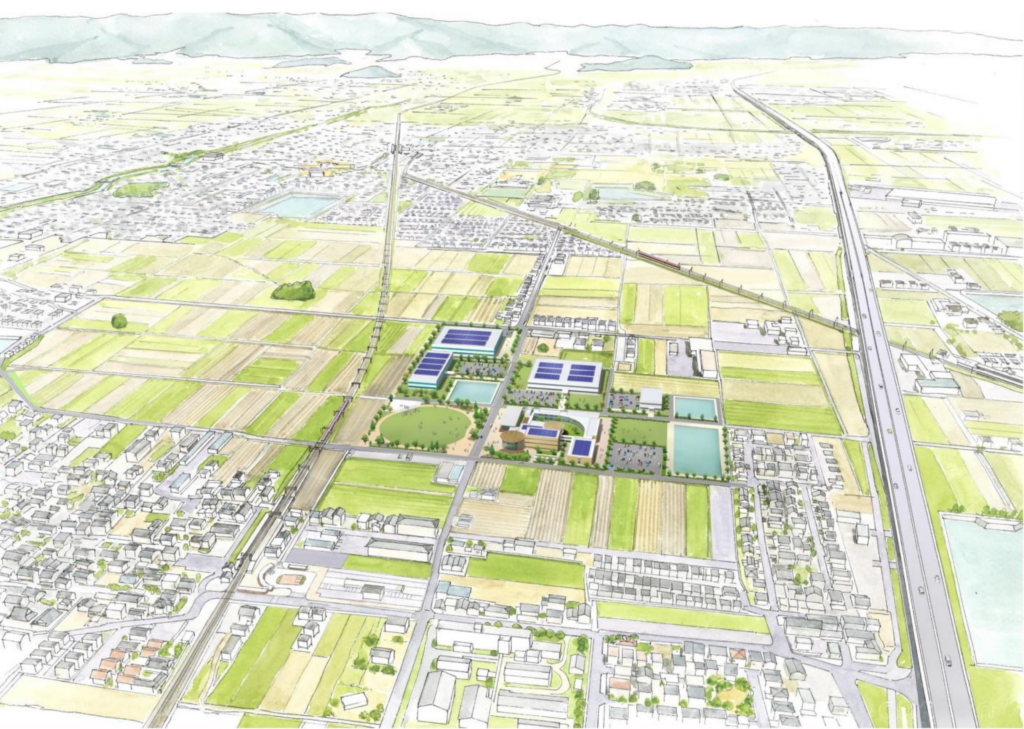

人口減少と人材流出が進む奈良県が、新たなまちづくりのモデルに挑戦します。舞台は県北部・三宅町石見にある約77,000㎡の県有地。ここに整備されるのは、学生寮を核とした「次世代を担う学生×企業のまちMIYAKE」。単なる施設整備ではなく、若者の学び・挑戦・生活・地域交流・起業支援までを一体化した、新しい社会実装の場をつくるプロジェクトが始動します。

奈良県が抱える課題とその処方箋

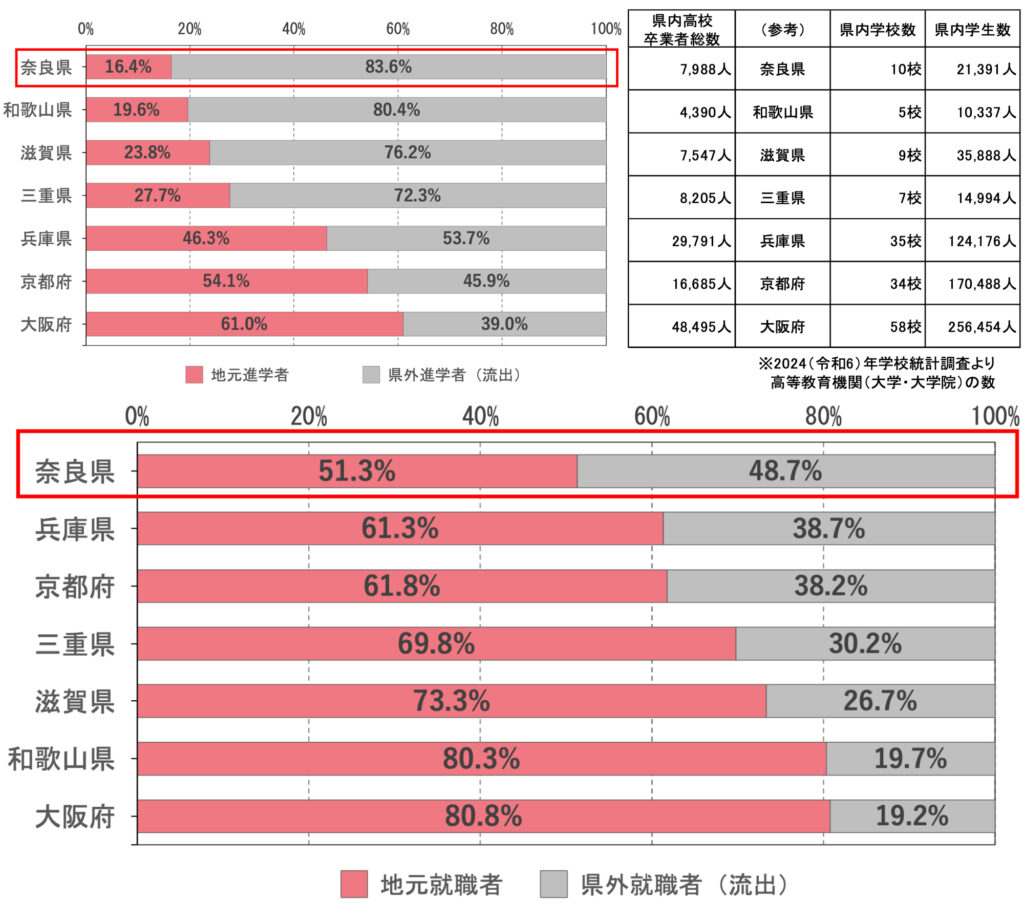

構想の出発点には、奈良県の構造的課題があります。2000年に約144万人だった人口は2020年には約132万人に減少し、2045年には100万人を下回ると推計されています。とくに深刻なのは、若者世代の県外流出です。

-

高校卒業後の県外進学率は83.6%(近畿2府5県で最高)

-

大学卒業後の県外就職率は48.7%(同上)

一方で、県内の企業は「人材が足りない」「学生と接点が持てない」「インターンや採用につなげる術がない」といった悩みを抱えています。これまで点在していた課題──学生寮の不足、スタートアップの支援不足、企業の採用難、人口減少──に、面的・構造的に向き合おうとするのがこの構想です。

「YIR」──居住・学び・挑戦が融合する学生寮

本構想の核となるのが、ヤング・イノベーション・レジデンス(YIR/仮称)です。これは従来の学生寮とは異なり、3つの機能を備えた“生活を基盤とした成長装置”です。

-

居住:最大120人の高校生・高専生・大学生・若手社会人が入寮し、共に生活

-

交流:地域住民や企業と日常的に交わる共用空間(リビング、キッチン、音楽室、図書室など)

-

イノベーション:起業・研究を支援する施設(コワーキング、レンタルラボ、展示・商談室など)

とくに「生活空間に学びと社会接点を組み込む」という設計思想がユニークです。在学中から地域や企業と関わりを持ち、自らの進路をより実感的に描ける環境が用意されます。

対象と規模──“混ざる”ことで育てる

YIRの入寮対象者は、以下のように多層的です。

| 区分 | 想定人数 | 備考 |

|---|---|---|

| 高校生 | 59人 | 私立高校進学者、通学困難エリア在住者など |

| 高専・大学・大学院生 | 47人 | 留学生も含む |

| 若手社会人(居住) | 5人 | 起業支援施設や地元企業関係者など |

| 若手社会人(短期滞在) | 5人 | 研究・実証・短期留学者など |

高校生から社会人までが同じ空間で生活し、世代や目的を超えて接点を持つことが意図されています。

インキュベーション施設──若者の挑戦を日常に

YIRに併設されるインキュベーション施設では、以下のような機能が導入される予定です。

-

コワーキングスペース(オープン型・個室型)

-

レンタルオフィス(1人〜複数人)

-

ラボ併設の創作スペース

-

商談室、展示室、相談ブース

-

3Dプリンターや専用機器の設置予定

これにより、起業を志す学生やスタートアップとの連携が加速し、県内から新たな事業・製品が生まれる土壌を育てます。

地域と共にある共用施設群

YIRの共用エリアには、地域住民の利用を前提とした多様な施設が含まれています。

-

共用キッチン・リビング・セミナールーム

-

音楽室・シアタールーム・ミーティングスペース

-

キャリアセンター・図書室・PCルーム

-

駐車場・シェアサイクル・運動広場

この仕組みにより、YIRは学生だけの閉鎖空間ではなく、地域と開かれた「共育の場」となります。

企業誘致──“寮に隣接する研究所”という未来形

YIRに隣接する約77,000㎡の敷地には、企業誘致エリアが設定されます。ターゲットとするのは以下のような企業です。

-

製造業(機械・食品・繊維など):奈良県産業構造に根ざす

-

ICT・脱炭素分野:成長産業としての可能性

-

スタートアップ:インキュベーションからのステップアップ先

企業側にも、若手人材と出会い、協働し、将来の採用や事業化につなげるメリットが想定されます。税制優遇や文化財調査、地盤嵩上げなど、立地上のリスク対策もあらかじめ講じられます。

スケジュールと今後の展開

-

2025年度:基本計画の策定、PFI導入可能性調査の実施

-

2026年度以降:設計・工事開始

-

2031年度:施設オープン(予定)

整備方式は、設計・建設・運営を一括で発注するDBO方式や、民間資金を活用するPFI方式が候補とされており、今後の検討で決定されます。

「生活」から始まる地方創生の実験場

この構想がユニークなのは、インフラや箱物ではなく、「人」を軸にまちを構想している点です。

**“暮らしの中で人と社会がつながる”**という状態を物理的に設計し、起業・就職・地域活動に日常的な接続をもたらします。

奈良県にとっても、全国の地方都市にとっても、「人材流出」に真正面から向き合う都市戦略のモデルケースとなる可能性を秘めた、注目すべきプロジェクトです。

出典:奈良県「三宅町県有地活用基本構想(2025年3月策定)」、奈良県地域創造部、2023年度県民アンケート、RESAS統計、文部科学省「学校基本調査」、厚生労働省「雇用動向調査」ほか