三鬼商事は、全国のオフィスマーケットの動向を分析したポートを毎年発表しています。その中で都市別のオフィスの供給量の推移が掲載されていますがあまりにも衝撃的な数字が並んでおりショックを受けました。解ってはいましたが、改めてこの数字を見るとちょっと怖くなってきました。

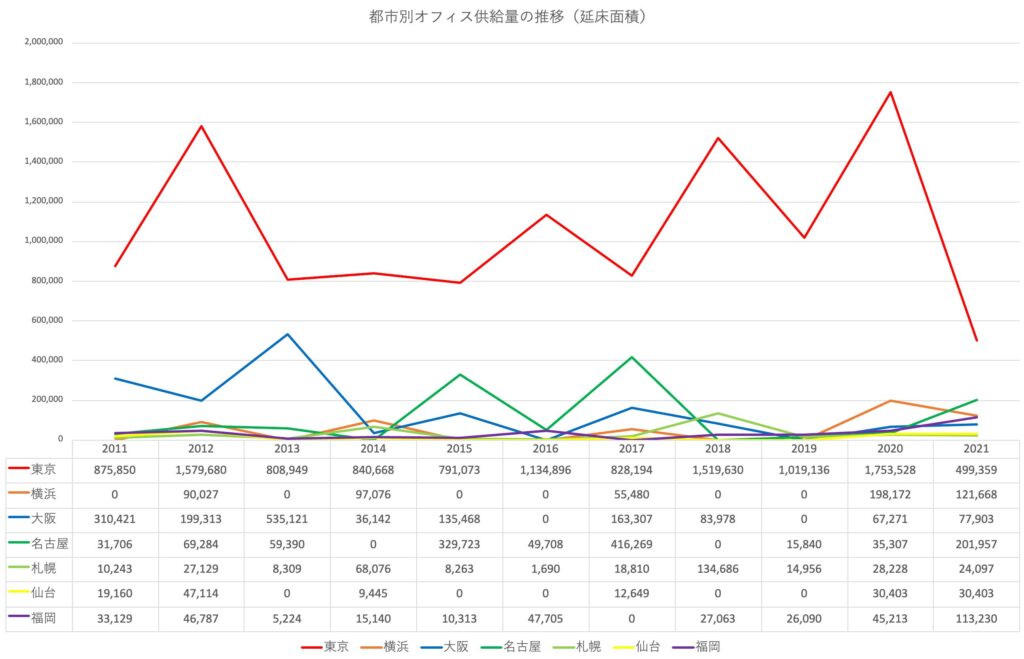

上のグラフは都市別のオフィスの供給量の推移を示したもので、集計期間は2011年〜2021年(予想値)の11年間です。元データの単位は「坪」ですが、解りやすくするために「㎡」に換算しました。国内主要都市ではこの11年間に1596万㎡のオフィスが供給されましたが、その内1165万㎡が東京で供給されました。全国シェア率は実に73%に達しています。東京圏では横浜が56.2万㎡でシェア率4%。東京・横浜の首都圏2都市を合わせるとシェア率は78%になります。

2位は大阪で160万㎡でシェア率は10%で東京の1/7しかありません。3位は名古屋で120万㎡でシェア率8%。4位の福岡は36.9万㎡、2%でした。コロナ禍で東京からオフィスが脱出とのニュースが散見されますが、市場規模的に見ると笑けてくるほど非現実的で、移転が在ったとしても「さざ波」にもならない「凪」状態です。

主要都市のオフィス供給量

| 年平均(㎡) | 合計(㎡) | 中之島 FTW換算(本) |

全国シェア | |

| 東京 | 1,059,179 | 11,650,964 | 78 | 73% |

| 横浜 | 51,129 | 562,422 | 4 | 4% |

| 大阪 | 146,266 | 1,608,925 | 11 | 10% |

| 名古屋 | 109,926 | 1,209,183 | 8 | 8% |

| 札幌 | 31,317 | 344,487 | 2 | 2% |

| 仙台 | 13,561 | 149,173 | 1 | 1% |

| 福岡 | 33,627 | 369,894 | 2 | 2% |

| 合計 | 1,451,051 | 15,961,559 | 106 | 100% |

こちらの表は2011年〜21年の11年間の年平均・合計のオフィス供給量です。東京の供給量が異常で1165万㎡が供給されました。大阪最大級の超高層オフィスビル「中之島フェスティバルタワーウエスト」の延床面積が約15万㎡なので、11年間にフェスティバルタワーウエスト78棟分のオフィスが供給された事になります。同じく大阪は11棟、名古屋8棟、福岡・札幌2棟、仙台1棟分のオフィスが供給されました。

各都市の代表的なオフィスビルの延床面積

| 大阪 | 中之島フェスティバルタワーウエスト | 約150,000㎡ |

| 名古屋 | JPタワー名古屋 | 約180,000m2 |

| 札幌 | 日本生命札幌ビル | 約107,000㎡ |

| 仙台 | 仙台トラストタワー | 約125,000m² |

| 福岡 | JRJP博多ビル | 約44,000㎡ |

日本生命札幌ビル(延床面積:約10.7万㎡)

この11年間の東京の平均オフィス供給量は年間約106万㎡だったので、仙台トラストタワーが毎年8.8棟/年、JPタワー名古屋が5.8棟/年、日本生命札幌ビルが9.9棟/年、JRJP博多ビルが24棟/年のオフィスビルが、11年間 東京に建設され続けた事になります。

一極集中はさらに加速、日本=東京のカタチが完成

コロナ禍で東京から地方への移転が加速、東京離れが鮮明に。そんなニュースが散見されますが、現在進行中の再開発を知ると全くの絵空事である事が解ります。むしろ、これから起こる大集中に対する地方へのガス抜き的なニュースにしか思えません。

東京で進行中の大型再開発計画の延床面積

内幸町一丁目街区:約110万㎡

品川開発プロジェクト:約85万㎡

虎ノ門・麻布台地区再開発:約82万㎡

常盤橋街区再開発:約68万㎡

日本橋一丁目中地区:約38万㎡

東京ミッドタウン八重洲:約28.3万㎡

八重洲一丁目東B地区:約22.5万㎡

八重洲二丁目中地区:約41.8万㎡

八重洲一丁目北地区:約18万㎡

日本橋一丁目東地区:約39.4万㎡

日本橋一丁目中地区:約38万㎡

赤坂二・六丁目地区:約21万㎡

虎ノ門ヒルズ ステーションタワー:約23.7万㎡

赤坂二丁目プロジェクト:約22万㎡

※渋谷、新宿など副都心エリアなど他地区の再開発は含まず

上記の再開発の延床面積を合計すると637.7万㎡になります。これは大阪のオフィス供給量の約43.6年分で、福岡の約193年分に相当します。これに渋谷、新宿など副都心エリアなど他地区の再開発がプラスされます。実際は既存ビルを解体して新築する、かつ一部商業施設、コンベンション、ホテル、住宅などが含まれるので純粋に637.7万㎡のオフィス床が供給される訳ではありませんが、それでも圧倒的な量のオフィスが供給される事になります。

東京一極集中政策の「答え合わせ」が必要

ここまで一極集中が進むと、有事に他都市が東京を代替えする事は不可能となります。

「東京機関車論」とう言葉があります。東京は日本経済を牽引する機関車だ。国税収入の4割も稼ぐ『稼ぎ頭』で、東京が世界と戦って勝つのが日本の生き残る道だ・・「東京機関車論」はバブル崩壊後から続く東京一極集中政策の根幹を成す考え方です。

しかし、実際は国民の約1割の都民が他の道府県民より4倍生産性が高く国税の4割を稼いでいる訳ではなく、大企業の本社本店の集まる東京が全国の支社支店、工場の稼ぎを税制上掻き集めているに過ぎません。中央集権的な税制がそう見せているだけです。

少し大きな話になりますが、僕は日本が成長するのであれば、東京一極集中でも構わないと思っています。実際にバブル崩壊後の30年間、国は全力で東京一極集中を進めてきました。

東京一極集中は自然現象ではなく、法規制や制度的に発生させた人工的な現象です。90年代後半の「日本版・金融ビッグバン」によって地方にあった都市銀行は全て東京に集められました。新幹線、空港、高速道路。交通インフラも東京に集まる様に整備されました。TVのデジタル化の際に大阪・名古屋の準キー局から全国ネットのBS局の申請が出されましたが全て却下され東京に集中させました。

日本全体のパイが増える政策に転換を!

繰り返しますが、僕は日本全体が成長するのであれば東京一極集中でも構わないと思っています。しかし、ここまで強力に推進してきた、東京一極集中政策の結果はどうだったのでしょうか。結果は日本国は成長せず30年間停滞し衰退が始まっています。経済面でみると、バブル崩壊後の最大の国策「東京一極集中」は間違っていた、と答えは出ているのではないでしょうか。一般的な企業であれば、一定期間を振り返り、成果が出ない施策、方針は見直され別の作戦を考え実行するはずです。

僕が最も伝えたい事は大阪や他都市を「えこひいき」して東京の富を分けろ、ではなく、失敗の結果が出ている「東京一極集中」政策をさらに進めるのは悪手。東京一極集中」政策の結果を総括し、次の作戦を考えて実行しませんか?という事です。

東京への集中を弱める代わりに、札幌、福岡が今の2倍、3倍に経済成長させる、名古屋を1.5倍に拡大する事で日本全体のパイが増えるのであればそうすべきです。東京の力を削いで他所に振り分けるのではなく、やり方少し変えて「オールジャパンで経済規模を拡大させる事」を考えるべきなのです。

このまま一極集中を続けて、日本全体が停滞・もしくは衰退して、全体のパイが増えないのであれば意味がありません。失敗した作戦を変更して全体のパイを増やす。その為には何が出るでしょうか・・。