2025年9月16日(火)・17日(水)、グランフロント大阪 北館 ナレッジキャピタルで開催される『Tech Osaka Summit 2025』は、都市としての大阪が“次の成長ステージ”へと踏み出す象徴的なイベントです。これまでインバウンド観光で注目されてきた大阪は、いまや観光都市から「新・産業都市」への脱皮を図ろうとしています。その鍵を握るのが、スタートアップ・エコシステムの確立と、ユニコーン企業の創出です。本記事では、サミットの狙いとプログラム、大阪の政策と国際的な立ち位置、そして未来の展望を深掘りしていきます。

国際都市・大阪が挑む「次の一手」─Tech Osaka Summit 2025とは何か

『Tech Osaka Summit 2025』は、大阪産業局が主催し、これまで開催されてきた「Hack Osaka」からリニューアルされた国際スタートアップイベントです。会場は、交通利便性と都市機能が集積するグランフロント大阪 北館・ナレッジキャピタル。ここに、世界中の起業家、企業、投資家、行政機関が集まり、技術とビジネスの“共創”が加速します。

テーマは「共創による未来産業の創出と社会実装」。単なるスタートアップ展示の枠を超え、実証と連携、社会への実装が主眼に置かれています。

主なプログラム内容:

-

国内外スタートアップによるピッチプレゼンテーション

有望なテクノロジースタートアップが、投資家や大企業に向けてスピードプレゼンを実施。 -

重点産業分野セッション(バイオ・ライフサイエンス、グリーンテック、デジタル等)

大阪・関西が得意とする分野に焦点を当て、産学官のキープレイヤーが集結。 -

海外支援機関・経済団体による国際連携エリア

ASEAN諸国やシンガポールなどのスタートアップ支援組織が出展し、進出支援・交流を実施。 -

オープンイノベーション展示ゾーン

関西の大企業がスタートアップとの共創事例を披露。具体的な連携機会を創出します。 -

支援制度・アクセラレータープログラム紹介

大阪府・市、経産省関連機関、民間アクセラレーターが一堂に情報提供。

また、同時期に万博会場で開催される「Global Startup EXPO 2025」との連携により、国際的な注目度が一層高まることが見込まれています。

インバウンド成功の「次の活用先」とは?──観光都市から産業都市へ

大阪は、インバウンド戦略において日本屈指の成果を挙げてきました。関西空港を中心とした国際ハブ機能、高速鉄道網、都心部の商業集積──すべてが「訪れる都市・大阪」をつくり上げた要素です。

しかし、大阪府・市が今見据えるのは、その“次”。すなわち、「住み、働き、企業が集う新・産業都市としての大阪」の確立です。そのエンジンとなるのが、“スタートアップ・エコシステム・グローバル拠点都市”という立ち位置。大阪は国家戦略特区を活用し、独自の制度設計、ICT推進、規制緩和、拠点整備を段階的に進めてきました。この数年で生まれたスタートアップの母数と質は、まさにその成果の可視化といえるでしょう。大阪のスタートアップ環境は「すでに動いている」

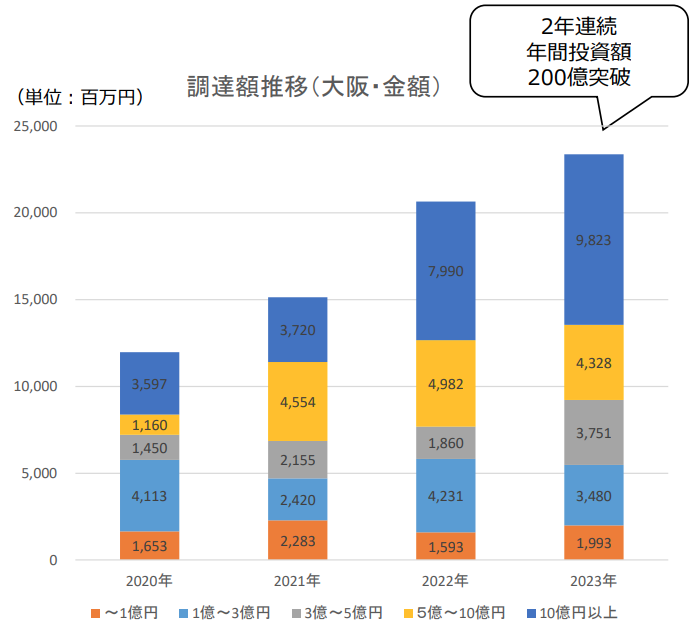

大阪スタートアップ・エコシステムは、すでに目に見える成果を出し始めています。2024年7月に公表された大阪スタートアップ・エコシステムコンソーシアムの報告によると、2020年4月から2024年3月までの4年間で、以下のKPIを大きく上回る進捗が示されました:

- スタートアップ創出数:465社(目標300社)

- 大学発スタートアップ創出数:128社(目標100社)

- 5億円以上の資金調達を達成した企業数:92社(目標75社)

- 外国人起業家の誘致:37社(目標20社)

- スタートアップビザ活用数:26件(目標30件)

J-Startup KANSAIの認定企業も大阪府内で29社を数え、スタートアップの多様性と成熟度は着実に高まっています。未来医療国際拠点「Nakanoshima Qross」(2024年6月オープン)を含むR&D環境の整備も、バイオ・ライフサイエンス領域を中心に、事業化のスピードを後押ししています。さらに、大阪市だけでなく、堺市・京都市・神戸市などとの広域連携も進んでいます。VC Meetup(参画VC数:95社、キャピタリスト数:172名)やうめきたピッチなど、スタートアップと投資家・企業の接点機会が恒常的に設けられ、投資環境と事業連携の両面で実効性ある支援がなされています。大阪スタートアップ・エコシステムコンソーシアムは、構成員55団体・企業、6名のキーパーソン、オブザーバー1団体(近畿経済産業局)から成り、産学官民の枠を越えた支援ネットワークが構築されています。

「副首都・大阪」構想と都市間競争──なぜ今、産業都市化なのか

大阪が「副首都」構想のもとで産業都市への進化を目指す背景には、長年にわたる東京一極集中の構造的課題があります。政策決定、規制権限、資本・情報・人材といったすべてのリソースが東京に偏在する日本の構造は、災害リスクや経済の脆弱性といった面で限界を迎えつつあります。こうした中で大阪は、国に依存するのではなく、自らの都市機能を“再設計”しようとしています。

その突破口が、「スタートアップ・エコシステム・グローバル拠点都市」としての位置づけです。これは単なるブランドではなく、国家戦略特区制度を通じて、東京に集中する規制・制度・許認可の一部を大阪が主体的に扱える枠組みを得たことを意味します。たとえば、バイオ・ライフサイエンス分野での治験手続きの迅速化、デジタルサービス関連の規制緩和、スタートアップに対する税制・人材支援など、大阪独自の経済政策が動き始めています。

大阪・関西万博の開催や関西国際空港という国際玄関口の存在は、まさに「副首都・大阪」の信頼性を担保する“証文”のようなものです。そこにスタートアップ戦略を掛け合わせることで、大阪は“単なる地方都市”の枠を超え、産業政策の担い手として日本全体のバランスを保つ都市へと脱皮しようとしています。

重要なのは、「産業都市としての大阪」には、かつての歴史的実績があるということです。大正・昭和初期には「東洋のマンチェスター」と称され、製造業、商社、金融、物流が一体となった世界都市のモデルケースでした。今、テクノロジーと国際連携を武器に、その第二幕が始まろうとしています。

海外モデルと重ね合わせる、大阪の可能性

出展:https://aws.amazon.com/

大阪が目指すスタートアップ都市像を考える上で、先行するグローバル都市との比較は示唆に富みます。特に、シンガポール、テルアビブ、バンガロールは、制度・人材・国際接続性のいずれにも強みを持ち、それぞれ異なる進化を遂げてきました。

以下の比較表は、各都市のエコシステムの構造的特徴を整理したものです。大阪の現在地と、今後強化すべき領域が浮かび上がります。| 都市名 | 政策支援・制度 | 大学・研究機関連携 | 国際性・アクセス | 起業文化・資金調達 | 特筆すべき特徴 |

|---|---|---|---|---|---|

| シンガポール | 税制優遇、政府系ファンド、外資受入制度 | 国立大学・A*STARと連携 | ハブ空港、ASEAN連携 | 官民投資が活発、再挑戦に寛容 | 政策と都市機能が統合された国家戦略型 |

| テルアビブ | 軍事技術転用、国家R&D資金の戦略投入 | 大学・軍・VCが三位一体 | 欧米と中東市場の接点 | 高リスク許容、VC層が厚い | 世界屈指のユニコーン創出密度 |

| バンガロール | IT振興策、海外企業誘致による基盤形成 | 工科大学群と産業界の連携 | 多国籍IT企業進出、英語環境 | エンジェル投資と大企業支援が機能 | 「インドのシリコンバレー」 |

| 大阪 | 国家戦略特区、規制緩和、万博・IRと連動した支援 | 阪大・京大・神大などと産学連携が活発 | 関空を軸に国際性向上中 | VC誘致進行中、起業文化は育成過程 | 制度・研究・基盤は整備途上で発信力強化が鍵 |

補足:

-

シンガポールは都市国家の強みを活かし、政策・都市機能・税制が一体化された世界有数のスタートアップ拠点。特に外資誘致に強く、ASEAN進出のゲートウェイとして機能。

-

テルアビブは、少数精鋭の研究成果をビジネスに転換する技術商業化力に優れており、国家の危機管理体制もベンチャー文化に寄与。

-

バンガロールは、オフショア開発やグローバルBPOを起点に世界的企業が集積。スタートアップ支援もIT人材の厚みと英語力が支えている。

-

大阪は今まさに転換点。制度・大学・国際インフラは揃いつつあり、今後は“挑戦するカルチャー”と“資金の地産地消”の実現が肝となる。

Tech Osaka Summitは“始まりの場”──今後に向けた展望

Tech Osaka Summit 2025は、大阪がスタートアップ都市としての自画像を世界に示す象徴的な場です。イベント後も見据えた「都市の実装力」が問われる中、制度設計・支援体制・国際連携を融合したエコシステムの本格稼働が期待されます。

万博と連動することで国際発信のタイミングは最大化され、スタートアップの社会実装やグローバル展開に向けた実証のフィールドとしての大阪の価値は一段と高まります。VCとの連携や起業文化の醸成といった課題も含め、地域で資金・人材・実証環境が循環する「地産地消型イノベーション都市」の形成が、今まさに試されています。この2日間は、イベントというより「構造転換の起点」。都市の未来は一過性では生まれませんが、Tech Osaka Summitは、その一歩を誰もが実感できるリアルな現場になるでしょう。【出典元】

- 大阪スタートアップ・エコシステムコンソーシアム『大阪におけるスタートアップ・エコシステムの状況について』(令和6年7月公表)

- 内閣府『スタートアップ・エコシステム拠点都市形成戦略(第2期コンセプト)』(2024年3月)

- 大阪府『大阪の再生・成長に向けた新戦略 データ集②』

- Tech Osaka Summit 2025公式サイト