大阪都構想の住民投票が否決され大阪市の存続が決まりました。賛成反対様々な意見があると思いますが、都構想の目的について、あまり有権者の理解が進まないまま投票が行われたと感じています。

都構想のメリット・デメリットついては賛否両論があり、非常に幅広い話になってしまうので、今回はビルオタの僕なりの解釈と今後の展開についてピンポイントでお伝えしたいと思います。

結論から書きますが、都構想は二元行政を属人性に頼らず制度的に解消し、大阪の意思決定を大幅に加速させる制度改革で、欲しいのは『素早く決められる仕組み』だったと理解しています。一部で話題になった「都」の名称、呼称は極論どうでも良く、別に都構想で無くても制度改革が成されれば名称は「大阪村」でも「大阪スーパー市」でも何でもいいと思っています。

それでは、なぜ大阪はスピードアップする仕組みが必要なのか?を見て行きたいと思います。

★普段は政治的な話題はブログにもTwitterにも書きませんが、今回の出来事は都市開発とは切っても切れない話題なのでこの記事を作成しました。

1:日本のメガシティは東京と大阪の2都市のみ

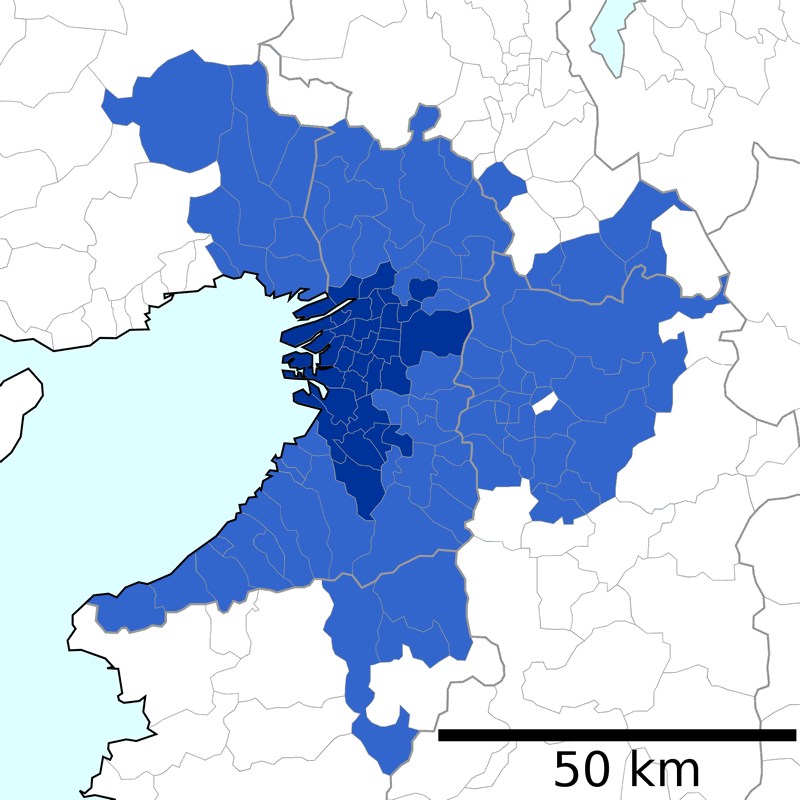

出展:Wikipedia

都市の実力は地方自治体「市」では図る事ができません。都市には企業の事務所や教育機関、役所など業務中枢機能が集積しています。都市の規模が大きくなると行政単位としての市、区、町、村の範囲を超え、周辺地域から多くの人々を引き寄せ、中心都市の市域を越えた範囲で経済活動が行われ、いわゆる都市圏を形成します。大阪市の人口は275万人ですが、都市雇用圏(10%通勤圏)で見た大阪は人口1200万人の巨大都市圏、メガシティを形成しています。日本国内で都市圏人口が1000万人を超える都市は東京と大阪しかなく、この2都市は別格の規模と言えます。なぜ大阪だけが都構想なの?という質問に対する答えの1つは「大阪は府県を超える別格のメガシティ」だからです。

1)大阪は都市圏人口1000万人を超える世界有数の「メガシティ」である

2)大阪市を中心都市とする大阪都市圏(都市雇用圏)は市域を遙かに超えて府県を超えて広がっている

3)国内に都府県を遙かに超える都市圏を有するメガシティは東京と大阪しかない

2:ライバル都市は持っている

先ほども書きましたが、日本国内で都市圏人口が1000万人を超える都市は東京と大阪の2都市しかありません。都市圏人口1000万人を超える巨大都市は「メガシティ」と呼ばれます。21世紀は「国」から「都市」の時代に変わると言われていますが、現在、先進国や中進国に所在する高度に都市化されたメガシティは、世界都市の覇権を目指して国境を越えてしのぎを削っています。

都市圏が1000万人を超えるメガシティは勢力範囲が広域に及ぶ為、海外では2元行政を無くし、都市圏内の広域行政を行う仕組みを当たり前の様に備えています。世界都市の標準装備といっても良いです。

ロンドンはGLA(Greater London Authority)を設立、パリ市(Ville de Paris)はグランパリ法を整備し、県・コミューンの機能を併有、ベルリン、 ハンブルク、 ブレーメンは都市州(州・ 郡・市の機能を併有)、ニューヨーク市はシティとカウンティの機能を併有、ソウルは特別市(広域自治体と自治区、東京都に近い)などです。今回は各都市の大都市制度の説明は省きますので、詳しくは下記のリンクを参照して下さい。

【出展元】→第30次地方制度調査会諮問事項 「大都市制度のあり方」関連資料

続いて日本国内の2つのメガシティの中心都市と大都市制度を見て行きます。

まずは東京。東京大都市圏は人口約3500万人で世界最大の都市圏を形成しています。中心都市は東京都で人口は1400万人。都市圏内での人口シェア率は40%で、東京都が一元的な政策を行っています。都市圏内には横浜市、川崎市、さいたま市を含んでいます。横浜市は規模は大きいですが独自の都市圏が無いので東京大都市圏の一部としてカウントされます。

続いて大阪。大阪大都市圏は人口1200万人を超える世界有数のメガシティですが、中心都市の大阪市の人口規模は275万人で都市圏内の人口シェア率は23%しかありません。都市圏の中心都市である大阪市の市域が非常に狭く経済圏とマッチしていない上に都市圏全体をコントロールする組織がなく、役割の一部が重複する大阪府と大阪市の2つの組織が存在しています。いわゆる二重行政(二元行政)の状態にあります。

なぜ大阪だけが都構想なの?という質問に対する答えの1つは「東京や海外のメガシティが備えている都市圏をコントロールする一元化された大都市制度を大阪が持っていないから」です。

1-1)東京大都市圏の中心都市は東京都。都市圏人口シェア率は約40%で比較的高い

1-2)中心都市の組織(統治機構)は「東京都」の1つ

1-3)広域行政と地域行政の役割分担「あり」

2-1)大阪大都市圏の中心都市は「大阪市」都市圏内での人口シェア率は23%で非常に低い

2-2)中心都市には「大阪市」と「大阪府」2つの組織(統治機構)がある

2-3)広域行政と地域行政の役割分担「無し」

3:大阪が持つハンディキャップ

出展元:バレットさん>大阪都構想について考える ①高すぎる二元行政のコスト

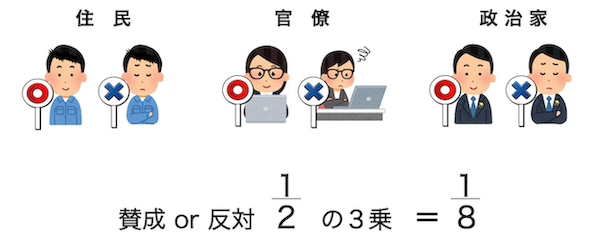

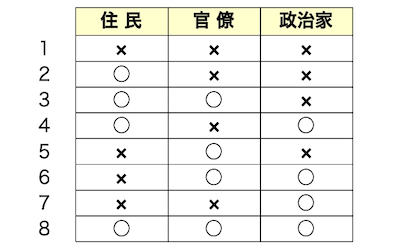

大阪は、東京や海外のメガシティが備えている一元化された大都市制度をもっておらず、大阪府と大阪市の2つの自治体による二元行政が存在します。これによる問題点は多数あると思いますが、今回は2元行政による意思決定の遅さにフォーカスして行きます。なお、図表や文章の一部は、バレットさん@Barrettm95spの許可を得て引用させて頂きました。上の図は一元行政で合意形成が得られる確率を示した図です。登場人物は「住民」「官僚」「政治家」の3人で、3者が政策に合意するか (賛成か反対か) を、それぞれ ○ ✕ で表しています。アクターを3人と仮定した場合、東京都などの「一元行政」を持つメガシティでは、8回に 1回の確率で全者の意見が賛成で一致します。

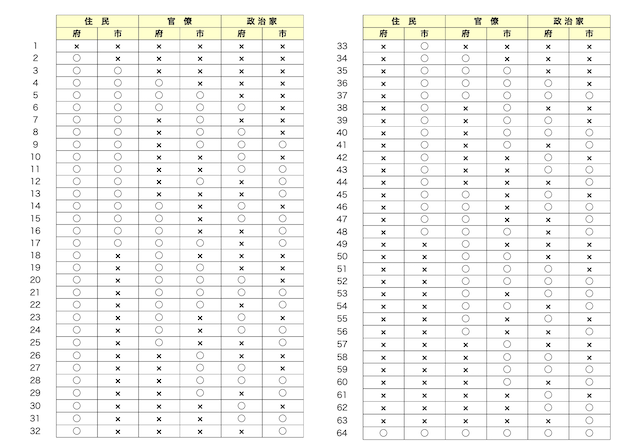

出展元:バレットさん>大阪都構想について考える ①高すぎる二元行政のコスト

一方、これが大阪府と大阪市による「二元行政」の下では、大阪府民と大阪市民、大阪府の官僚と大阪市の官僚、大阪府の政治家と大阪市の政治家で、当事者は合わせて 6者となります。「二元行政」では、64回に 1回の確率でしか全者の意見が賛成で一致しません。二元行政の 64 は一元行政の 8 から見て 8倍です。したがって二元行政は一元行政の 8倍の合意形成コストがかかる、という捉え方が出来ます。4:「決められない仕組み」とその弊害

この様に二元行政は一元行政に対して、8倍の合意形成コストが掛かるため、政策の合意形成に時間がかかります。二元行政の大阪は理論上では東京の8倍の時間(調整コスト)がかかる事になり、以下の様な問題が発生しています。

◆二元行政の弊害

1)合意形成に時間がかかる為、投資タイミングが常にワンテンポ、ツーテンポ遅れる

2)府市が二重に投資する

3)一元行政の東京都や海外の大都市に比べ意思決定が遅く競争にならない

4)合意形成コストが高すぎる為、政治家や官僚が問題を先送りする

二元行政の大阪は一元行政の東京に比べ、合意形成に時間がかり決められない状態が長年続きました。もちろん絶対的な経済力の差はありますが、それを差し引いても以前の大阪はインフラ整備や地域活性化策が中々進みませんでした。決められない大阪は負のスパイラルに陥りました。

◆遅い、決められない、大阪の負のスパイラル

A:効果的な投資や政策実行が出来ないので経済成長出来ない、見込めない

B:成長が見込めないので大企業の本社機能が東京に流失する

C:流出による経済的な停滞

D:経済的停滞による税収・財源の不足、それによる住民サービスの低下。

E:住民サービスの低下による人材の流出、企業の流出

F:これらを繰り返す負のスパイラルが確立

今後の展開

現在の大阪府・市は、1つの政党(大阪維新の会)が知事・市長を努めており、かつ知事・市長の人間関係が良好な為、極めて属人的な状態で府市の役割分担を最適化する取り組みを進めており、一時的に負のスパイラルから抜け出した状態(バーチャル都構想)となりました。しかし、これはたまたま同じ会派の人間が知事・市長を務めている、かつ個人個人の人間関係によるもので余りにも脆弱です。

この状態を、属人性に頼らず制度的に解消し、大阪の意思決定を大幅に加速させる制度改革が、『大阪都構想』でしたが、これは先の住民投票で否決されました。

これから大阪が、経済的発展は望まず、巨大な地方都市として現状維持のまま緩やかな衰退を望むのであれば、特に制度改革を行う必要はありません。ただし、人口減少のトレンドや経済的衰退から財源が減少しインフラ維持もままならない状況になり住民サービスが下がる事は確実ですが・・。

もし、大阪が世界のメガシティと戦って、海外から人・モノ・金を呼び込んで、若い世代が大阪で活躍出来る世界都市を目指す気があるのであれば、最低限、意思決定をライバル都市と同じスピードに上げる仕組みが必須です。

大阪市を廃止して特別区を設置する「大阪都構想」は2回否決されましたので、最短距離で駆け抜けるプランはもう使えません。大阪市を残したまま二元行政を解消する、非常に難しく遠回りな道を大阪市民は選択しました。

出展:Global Destination Cities Index Report 2019

僕は大阪が海外のライバル都市と伍する世界都市になって欲しいと思っています。大阪、関西で育った優秀な子ども達が地元大阪で世界を相手に戦える、そのフィールドを作りたい。海外からの投資を呼び込み、圧倒的な経済発展を遂げ、潤沢な財源を確保し、少子高齢化による経済規模の縮小をものともせず、住民サービスや福祉を拡充さられる。その為のインバウンド対応、IR誘致、関西国際空港のハブ空港化、国際金融都市構想、バイオテクノロジーを中心とした新産業の育成、うめきた二期開発・・・。全ての施策はリンクしています。都構想は手段の1つであり目的ではありません。今後、大阪が世界都市を目指すのであれば、違うカタチで二元行政を排除して意思決定を8倍加速する仕組みを作る必要があります。

今回の記事のまとめ

1)日本のメガシティは東京と大阪の2都市だけ

2)海外のライバル都市は何れも都市圏を統括する一元化されたシステムを持っている

3)日本国内では唯一東京都だけが一元化されたシステムを有している

4)二元行政の大阪は意思決定に対する合意形成コストが東京の8倍かかる

5)大阪は合意形成が出来ないので負のスパイラルに陥っていた

6)都構想は否決されたが世界と戦うには合意形成を加速する仕組みが必要

7)欲しいものは「戦える制度」で都構想は手段の1つでしかない

EIUが発表した世界の都市安全性指数ランキング『Safe Cities Index 2017』医療・健康環境の安全性で大阪が世界1位!