JR西日本は2014年3月12日に発表したニュースリリースで京橋駅の学研都市線(片町線)ホームに「可動式ホーム柵」を整備すると発表しましたが、2016年3月19日(土)から学研都市線1番のりばのホームドアの使用をは占めました。京橋駅に設置されたホームドアは、扉が左右にスライドする、高さ約1.3mの可動式ホーム柵。総延長は約140mで、乗降時は扉が約2.9m開きます。今回京橋駅の学研都市線ホームにホームドアが設置された主な理由は、利用者数が多い、車両扉枚数が4枚に統一されている事があげられます。

1番のりばにつづいて、学研都市線の2番のりばでも設置工事が行われ、2017年2月25日(土曜日)始発列車から使用が開始されました!

1番のりばにつづいて、学研都市線の2番のりばでも設置工事が行われ、2017年2月25日(土曜日)始発列車から使用が開始されました!

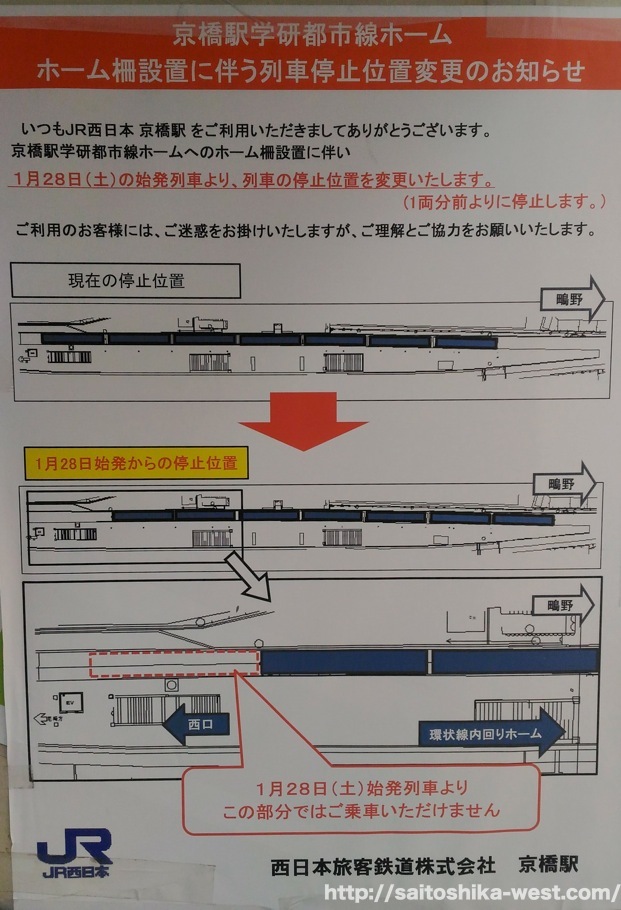

今回のホームドアの設置に伴い、電車の停車位置が「一両ぶん」東側(放出側)に移動されました。

JR京橋駅学研都市線ホーム1番のりばに設置されたホームドアの様子です。可動式ホーム柵を円滑に運用するには、ホームに設置されたドアと車両のドアの位置を正確に合わせる必要があります。大阪市営地下鉄の千日前線に導入された可動式ホーム柵では、千日前線の全車両に自動列車運転装置(ATO)、定位置停止装置(TASC)が設置されました。千日前線の電車は乗務員が乗車していますが、電車の運転に伴う一連の動作(加速→走行→停車)は自動化されています。

それに対して、学研都市線にはTASC、ATO共に未採用で、基本的にマニュアル運用の為、ホームドアの開閉部分がメチャクチャ広く取られています。

現地の様子です。新しく設置されたホームドア(可動式ホーム柵)は、先に1番のりばに設置されたホーム柵の様子です。

可動部のガラス面が大きく明る印象です。

停車中の207系とホームドアの様子です。開放時はこんな感じです。

ホームドアの普及を阻む壁として、ホームドアの重量があります。設置にあたってはホーム部が重量に耐えられる様に改良する必要があり、これに時間と費用がかかります。今回の設置にあたっても設置部の改良工事の跡が見て取れます。

ホームドアユニットの細部を見てゆきます。こちら扉の状態を示すランプと点字案内の様子です。ドアーの開放中はランプが点灯します。

ホームドアユニットに掲示されているピクトグラム。

ユニットは車両の連結部や中間部などでその大きさが異なっています。

停車中の車両、ホームドアがしまった状態です。

ズラリと並んだユニットの様子です。ホームドアが設置されると、ホーム全体の雰囲気がかなり変わりますね。

可動部を上から見た様子です。非常に薄く作られています。

車端部の様子です。乗務員がドアーの開閉ボタンを押す事や、交代の為のスペースを確保する為に、少し斜めになって車両側にスペースを取っています。

共用が開始されたJR学研都市線ー京橋駅2番のりばのホームドア。他の駅に先んじてこのホームに設置された理由は、学研都市線は4ドアの207系・321系で統一されているので他の駅に比べると設置のハードルが低かった為でしょう。今後は323系の投入が進む大阪環状線が3ドア車に統一される為、環状線各駅への普及が進む事になりそうです。

Visited 63 times, 22 visit(s) today