AI時代のインフラ戦略と分散型モデルの展望

クラウドの本格普及やリモートワークの常態化、さらにはAI・IoT技術の進化が拍車をかけ、データセンターは社会インフラの中核としてかつてない注目を集めています。とりわけ生成AIの登場によって演算処理能力の需要は急拡大しており、従来の施設設計・立地モデルでは対応が難しくなりつつあります。

本稿では、JLL(ジョーンズ・ラング・ラサール)や富士キメラ総研の最新レポートをもとに、日本国内の地理的偏在の現状と将来予測、さらにAI時代を見据えた戦略的インフラ整備の方向性について読み解いていきます。

AI革命が牽引する需要拡大と高密度化の進行

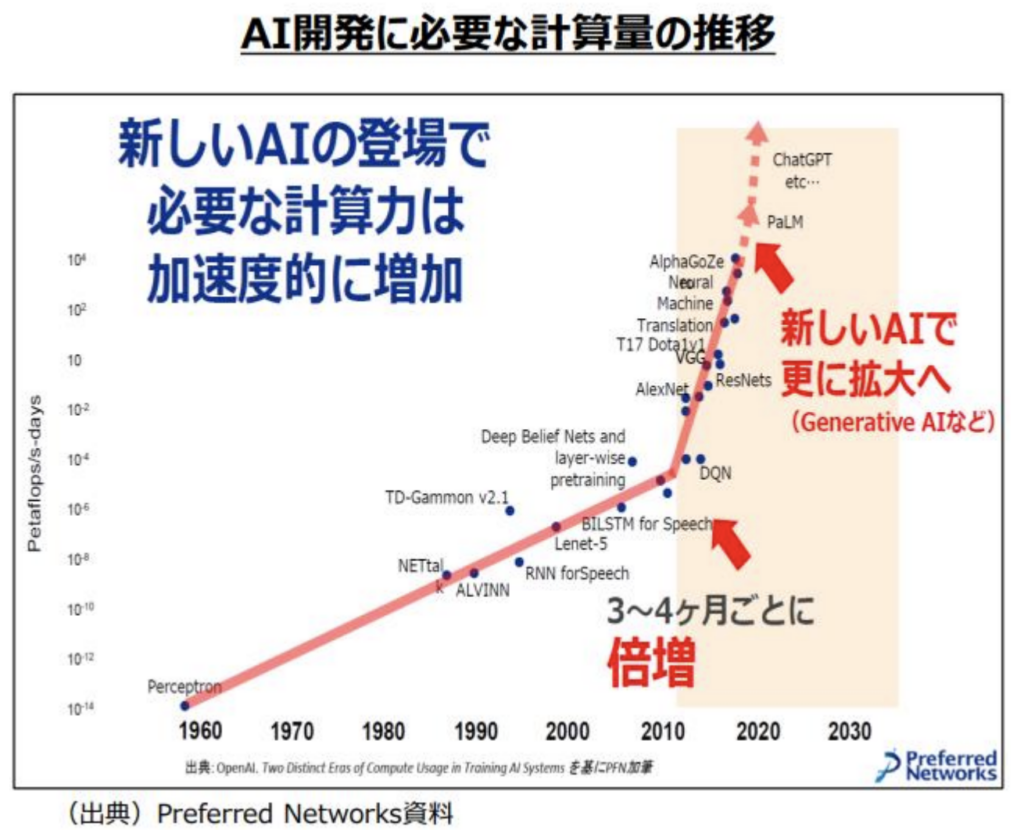

生成AIの登場を契機に、AIの学習に必要な計算能力は加速度的に増加しており、データセンターの需要は爆発的な拡大局面を迎えています。特にNVIDIAが発表した次世代GPU「H100」や「GB200」の登場は、AIトレーニングにおける演算性能を飛躍的に引き上げました。

なかでも、液冷を前提に設計された「GB200 NVL72」は、従来のH100空冷システムと比較して、同じ電力容量で最大25倍の性能を発揮するとされており、高密度かつ高効率なAIインフラの象徴的存在といえるでしょう。こうした高密度化の進行に伴い、液体冷却や浸漬冷却といった先進的な冷却技術の導入が進んでいます。特に新設されるデータセンターにおいては、液冷がもはや標準装備となりつつあるとの見方が広がっています。今後、生成AIの開発・利活用を推進していく上で、大規模な計算資源の確保と、それを支えるインフラの高度化が喫緊の課題となっています。

電力供給の制約と世界的なボトルネック

世界的に深刻化する電力制約と日本の課題

データセンターの成否を左右する最大の課題として、世界各国で電力供給の確保が深刻なテーマとなっています。たとえば、米国バージニア州では地域全体の電力消費量の約26%、アイルランドでは21%、シンガポールでは約7%をデータセンターが占めており、新規開発における電力アクセスの確保は、プロジェクト成立の可否を分ける決定的なファクターとなっています。

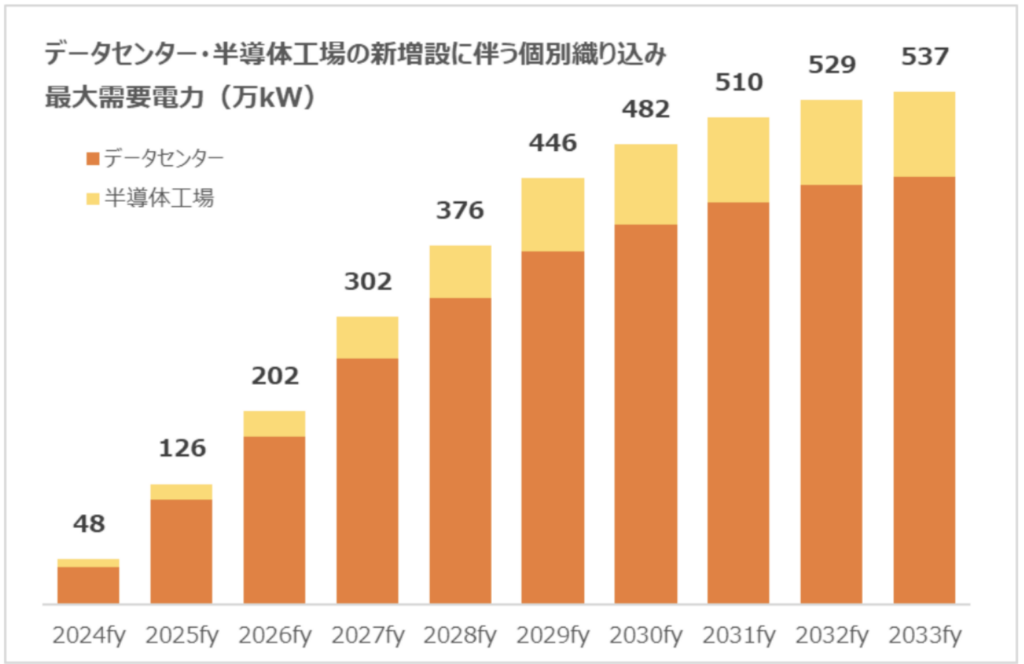

日本国内においても例外ではなく、最新のデータセンターでは1,500〜2,000VA/㎡の電力密度が必要とされ、延床面積10,000㎡規模の施設では15MVA〜20MVA規模の受電能力が求められます。しかしながら、特別高圧受電に必要なインフラ整備や行政手続きには、着手から稼働までに3年以上を要するケースも多く、整備戦略の大きなボトルネックとなりつつあります。こうした中、OCCTO(電力広域的運営推進機関)が2024年1月に公表した需要想定では、データセンターおよび半導体工場の新設・増設に伴い、2024年度には+48万kW、2033年度には+537万kWの最大電力需要の増加が見込まれています。これは、日本の電力供給体制そのものに対して、大きな構造的見直しを迫るシグナルとも言えるでしょう。

地方に眠る可能性を引き出す原子力イノベーション

― 小型モジュール炉(SMR)による電源の地産地消 ―

次世代の電源供給ソリューションとして注目されるのが、2030年代以降の実用化が見込まれているSMR(小型モジュール炉)です。これは従来型の原子炉と比較して出力が30万kW以下と小規模で、安全性や設置の柔軟性に優れるとされています。

この技術が普及すれば、従来は電力確保の観点から候補地とされなかった地方都市にも自立型エネルギー供給が可能となり、立地自由度が飛躍的に高まることになります。特に廃炉予定の原発跡地や未利用地などでの活用が期待されており、“電源付き不動産”としての再評価が進む可能性があります。もっとも、放射性廃棄物の処理や社会的合意の形成といった課題も多く、政策的なサポートが欠かせないテーマです。

AIが変える立地戦略:トレーニングと推論で分かれる未来

処理内容で異なる理想的な立地条件とは

― トレーニングと推論の二極化が加速 ―

AIの活用フェーズにおいては、「トレーニング(学習)」と「推論(実行)」という2つのフェーズが存在し、それぞれが求めるインフラ環境は大きく異なります。

膨大な計算リソースと冷却能力を必要とするAIトレーニングでは、電力が豊富で冷涼な気候の地方立地が有利とされます。一方、応答速度が重視されるAI推論は、ネットワークレイテンシーの観点から都市圏に近い立地が望まれる傾向にあります。この機能分化は、物流業界における「都市型倉庫」と「郊外型倉庫」の関係にも似ており、今後のデータセンター整備では目的別の立地戦略が加速していくことが予想されます。

日本のデータセンター地図が塗り替わる:拠点再編の最前線

首都圏集中の終焉と分散型モデルへの移行

― 東京一極集中の限界と構造的転換 ―

出展:大和ハウス工業

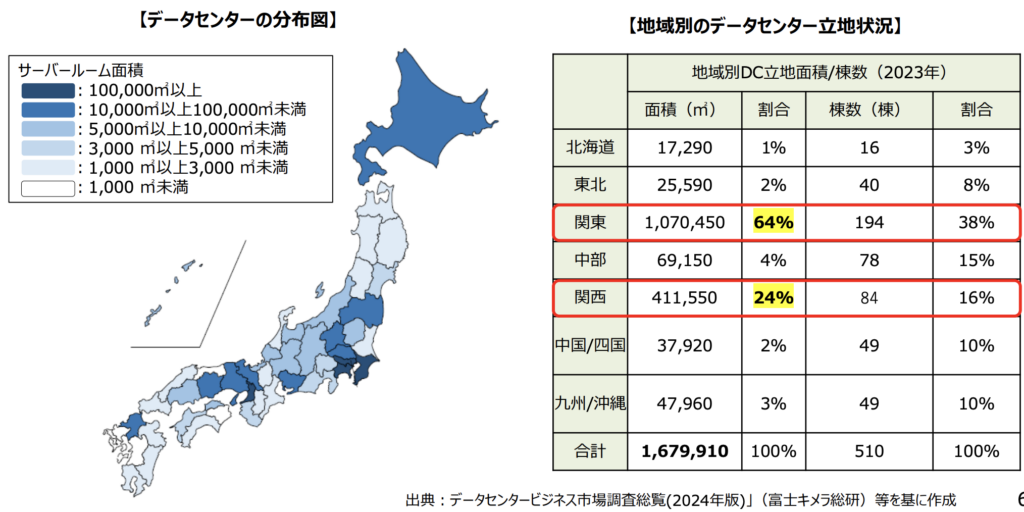

2023年時点で、日本国内のデータセンターのうち実に64%が関東圏に集中しており、延床面積で約1,070,450㎡、施設数で194棟に達します。首都圏は行政・経済の中枢であり、ネットワークの低遅延性やビジネスニーズに対応する合理的立地とされてきました。しかし、AI時代における電力負荷の増大や土地確保の難しさが顕在化し、東京一極集中のモデルはすでに限界を迎えつつあります。今後は、地理的リスクの分散やインフラ整備の容易なエリアへのシフトが不可避となるでしょう。

西の拠点へと進化する関西圏の存在感

― デュアル中枢構想に向けた大阪の台頭 ―

関西圏のデータセンターは、全国シェアの24%にあたる411,550㎡・84棟を数え、大阪市内や北摂エリアを中心に集積しています。当初は災害時のBCP(事業継続)拠点として整備されたこれらの施設ですが、近年では電力インフラの整備状況や開発余地、首都圏との適度な距離感を武器に、東京と並ぶ共同中枢的な役割が期待されています。特に、関西国際空港との近接性や西日本の商業・産業集積地としての実績が評価され、デュアルコア(東京・大阪)体制への移行が現実味を帯びてきました。

新しい中核都市の条件とは

― 地方立地の優位性とAI時代の適地選定 ―

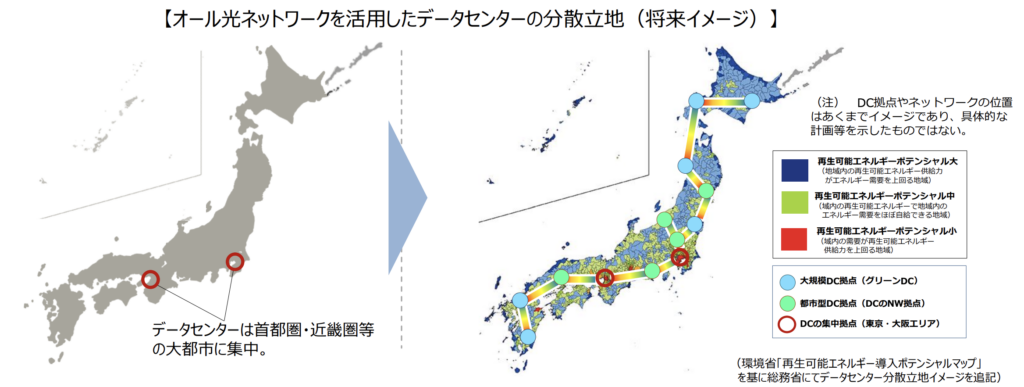

新たな成長領域として浮上しているのが、北海道・九州・北陸・東北といった地方都市です。これらのエリアでは、冷涼な気候により冷却コストが抑えられるだけでなく、風力・地熱・太陽光といった再生可能エネルギーのポテンシャルも高く、持続可能なデータセンター立地として注目されています。

また、地価や人件費の低廉さも大きな魅力です。すでに石狩市や大分市、山形市などでは先進的なAI対応型データセンターの整備が進行しており、地方創生とテクノロジー投資の融合による新たな都市モデルが形成されつつあります。

老朽化施設は「資産」になり得るのか

― 再整備による都市資源の最適活用 ―

老朽化が進む既存のデータセンター施設についても、再評価の機運が高まっています。耐震性の高い建物構造や既存電力設備を生かしたリノベーションによって、現代ニーズに合った再生可能資産として活用されるケースが増えています。

都市内部における持続可能な資産活用は、限られた土地の有効利用という観点からも極めて重要なアプローチです。

デジタルが拓く都市の未来:スマート社会と地方創生の接点

データセンターが変える地方と都市の未来

― スマートインフラによる地域再生と人口対策 ―

AIとデータセンターは、単なる技術インフラにとどまらず、都市構造そのものを再編する可能性を秘めています。データセンターが地方に立地することで、これまで都心に集中していた開発リソースが郊外や地方に波及し、「ネットワーク型都市」への進化が現実味を帯びてきました。

地方では、再エネ導入や冷涼な気候といった地理的優位性に加え、テック産業集積による雇用創出や若年層のU・Iターン促進といった副次的効果も期待されます。とりわけ、「デジタル田園都市構想」の実現に向けた鍵を握るインフラとして、データセンターは中核的な存在となりつつあります。

出展:北九州市

さらに、地域内発電・地域内消費のモデルが定着すれば、災害に強くエネルギー自給可能な“分散型スマート都市”の形成も視野に入る状況です。行政サービスのスマート化も進みつつあり、AIを活用した交通制御、環境モニタリング、福祉支援、災害予測といった分野での「人間中心×データ駆動」の都市運営が、今後各地で展開されていくものと見込まれています。次世代インフラとしてのデータセンターの進化

AI革命とエネルギー転換の波を受けて、データセンターは単なるIT設備から「社会インフラの心臓部」へと進化を遂げつつあります。今後の日本においては、以下のような視点がインフラ投資の戦略的成功を左右する鍵となるでしょう。

-

都市型(東京・大阪)は低レイテンシー推論用として維持・強化

-

地方型(北海道・九州など)はAIトレーニングやバックアップに最適

-

SMRや再エネと組み合わせた“自立型エネルギー立地”の拡大

-

老朽施設のリノベ活用で都市内資産のサステナビリティを向上

今後のデータセンターは「次世代の電力都市」としての性格を強め、地域経済や都市構造を根本から支える存在となることが期待されています。

■ 出典・参考資料一覧

-

ジョーンズ・ラング・ラサール株式会社(JLL)「データセンターグローバルアウトルック2025」

-

富士キメラ総研「2024年版 データセンター市場総調査」

-

NVIDIA社「GB200 NVL72 プラットフォーム発表資料」