天王寺公園エントランスエリア「てんしば」が、2025年10月1日にリニューアルオープンから10周年を迎えました。近鉄不動産が大阪市と連携して整備・運営を担うこの空間は、都心にありながら自然を感じて過ごせる広場として人気を集め、2015年開業以来の累計来園者数は約4,960万人に達しました。2024年度には年間来園者数が700万人を突破し、近畿圏を代表する都市型公共空間へと成長しています。

官民連携が生んだ「新しい公共空間」

てんしばの特徴は、芝生広場を中心にカフェやレストラン、ショップを配置し、多様な過ごし方を可能にした点にあります。天王寺動物園やあべのハルカス、主要駅とシームレスにつながり、これまで「通過する場所」だった公園が「滞在する目的地」へと変わりました。

2016年にはグッドデザイン賞金賞を受賞。デザイン性はもちろんのこと、「誰もが自由に立ち寄れる都市の余白」としての思想が評価されました。民間が公共空間を長期的に運営するモデルとしても注目され、安定した維持管理が続けられています。

天王寺・阿倍野エリアを変えた広場

てんしばの整備以降、天王寺・阿倍野エリアの都市イメージは大きく変わりました。芝生に座る家族、散歩する人々、観光客が写真を撮る姿など、以前はあまり見られなかった風景が日常化しています。

高層建築のあべのハルカスと、フラットな芝生広場の対比は都市的なダイナミズムを演出し、SNS発信の場としても注目されました。都市空間が人々の体験や記憶に残る風景を生み出したことで、地域のブランド力も向上しています。

東京との対比に見る“逆張り”の価値

© Raquel DIniz

東京都心の再開発は、麻布台ヒルズや渋谷再開発のように高層化・高級化を進め、収益性を最優先した都市戦略の結果としてジェントリフィケーションが進行しています。その副作用として、空間は洗練されながらも利用者層が限定されやすいという特徴を持ちます。

一方で、てんしばは「誰もが自由に利用できる」ことを前提に設計されました。消費行動を伴わずとも、芝生に座り、散歩し、寝転ぶことが歓迎される空間が都市の一等地に存在することは大きな意味を持ちます。収益化ではなく、公共性と開放性を優先した点が、大阪ならではの都市戦略として位置づけられます。

グラングリーン大阪、なのにわへの波及

てんしばの成功は、大阪の都市開発全体に広がっています。梅田エリアの大規模再開発「グラングリーン大阪」では、超高層ビル群と並んで大規模な「うめきた公園」が整備されました。さらに、2025年春に開業した「なノにわ」でも、芝生広場や市民が自由に使える空間が中心に据えられています。

これらの事例は、建物を建て替えるだけでなく、人と場所の関係を再構築することこそが再開発の本質であるという視点を示しています。てんしばは、その流れを生み出した象徴的な存在と言えるでしょう。

シビックプライドへの影響

てんしばやグラングリーン大阪がもたらしたのは、単なる集客効果や経済波及効果にとどまりません。大阪の市民や利用者にとって「都市の余白が誇りになる」という新しい感覚を育みました。

-

てんしば:都市の中心に誰でも自由に過ごせる芝生があるという安心感が、市民の生活に溶け込み、大阪に住む人が胸を張って紹介できる場所になっています。

-

グラングリーン大阪:国際水準の都市デザインとして注目され、市民に「大阪は世界に誇れる都市空間を持っている」という自負を与えています。

誇りを支えているのは巨大な建物ではなく、日常的に使える開かれた広場であるという点が重要です。東京のような「選ばれた人のための空間」ではなく、「誰にでも開かれた余白」を持つことが、大阪らしさと都市アイデンティティを形づくっています。

10周年記念事業と今後の展望

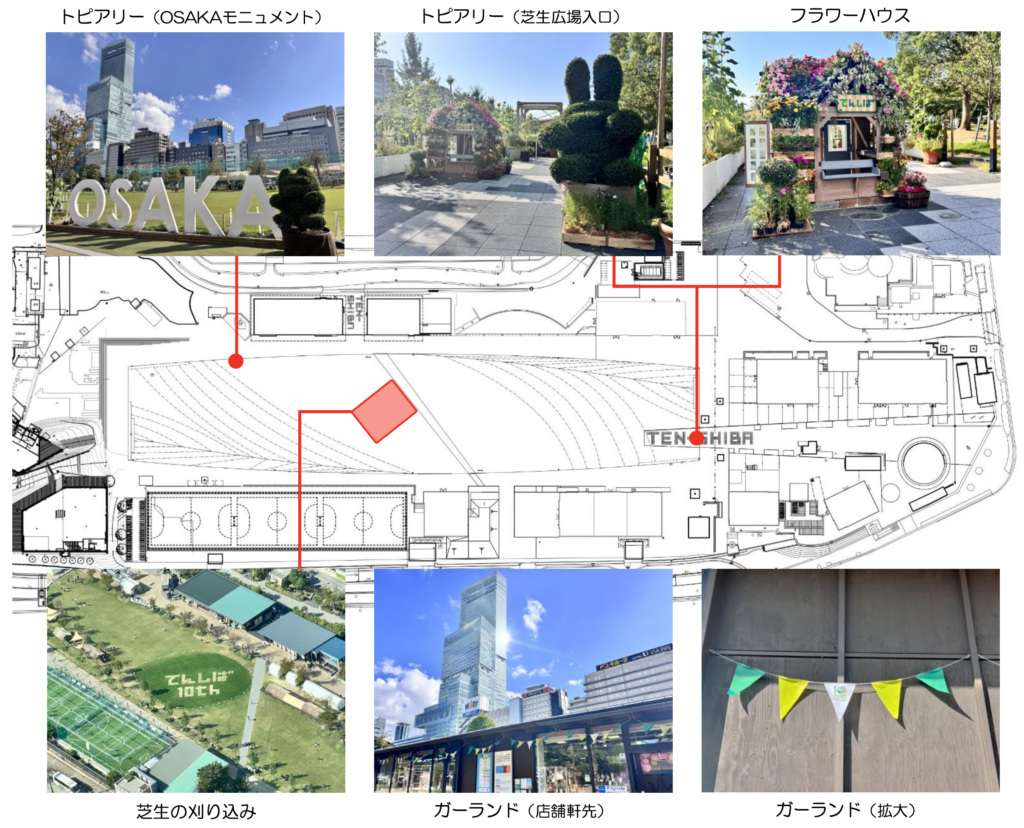

10周年を迎えたてんしばでは、芝生に「てんしば10th」の文字を刈り込み、あべのハルカス展望台から見える演出をはじめ、動物型トピアリーや記念メニューなど多彩な取り組みが行われています。華やかな装飾と同時に、日常的に訪れる人々に特別な体験を提供する工夫でもあります。

今後は安定的な利用が続くと見込まれますが、芝生の維持や施設管理にはコストもかかります。公共性と収益性のバランスを維持することが課題となりそうです。スポンサーシップや市民参加型イベント、デジタル技術を活用したサービスなど、新しいマネジメント手法の導入も検討されるでしょう。

結び 都市の日常から生まれる誇り

てんしばが示したのは、都市の価値を決めるのは高層ビルの高さや商業規模だけではなく、「誰もが自分らしく過ごせる余白をどうつくるか」という視点でした。グラングリーン大阪やなのにわもその流れを受け継ぎ、大阪の都市像を大きく変えつつあります。

芝生に座る家族の姿、何気なく散歩する人々、休日に広場で語り合う友人たち。そうした日常の風景こそが、都市の未来を映す鏡です。

てんしばは、大阪の空の下で「都市は人のためにある」という当たり前の真実を静かに語り続けています。その姿は、市民にとっての誇り=シビックプライドを高め、大阪の未来を照らし出す存在になっているのです。