近鉄では、プラットホームの安全性向上のため、大阪阿部野橋駅の一部ホームにおいて、関係機関の協力を得ながら、2018年度中を目途に可動式ホーム柵の設置を進めています。これに先立ち2017年度中に同駅ホームの一部において、可動式ホーム柵を試験設置し実用上の課題を検証する事となりました。

近鉄の車両は形式によってドア位置が微妙に異なっており、さらに2ドア車の特急もあります。近鉄南大阪線は比較的車両のドア位置が揃っている路線ですが(1ドア車のビスタカーや3ドア車の乗り入れが無い)可動式ホーム柵は、異なったドア位置に対応する為、「昇降式ホーム柵 」が採用されています。水平に複数配置したワイヤーロープを上下させる方式とすることで広い乗車口を確保した ホーム柵で、扉配置や扉の数の違いに対応しやすくしたものです。

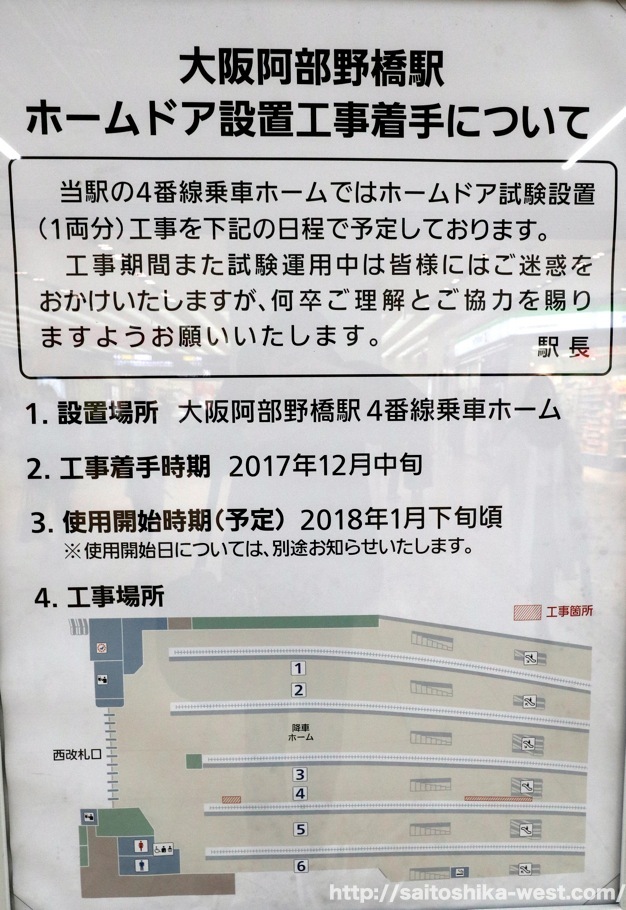

※現地に掲示されていたパネルを撮影しました

設置箇所はこちらです。主に急行などが停車する4番ホームの吉野側1両分に相当する箇所に試験設置される様です。また、車掌さんが昇降柵を操作するた為にホームの終端部分にもユニットが設置されます。

それでは、大阪阿部野橋駅の様子を見てゆきしょう!近鉄・大阪阿部野橋駅は、近鉄南大阪線のターミナル駅で、くし形の行き止まり型で6面5線を持つ大きな駅です。1日あたりの乗降客数は約17.5万人(2015年度実績。年間乗車客数/365✕2)で近鉄全線でトップの数字を誇ります。

こちらが設置工事が進む、大阪阿部野橋駅の昇降式ホーム柵の様子です。JR高槻駅のモノと異なり、ベースユニットの高さが車両と同じ位あります。

参考までに、こちらはJR高槻駅に設置された昇降式ホーム柵の様子です。ユニットからバーがせり上がり、ロープを持ち上げる方式となっています。

近鉄・大阪阿部野橋駅の様子です。両駅のホーム柵見比べると形状の違いは一目瞭然ですね。

反対型から見た様子です

ベースユニットの様子です。

ほどなく、吉野行き急行電車が到着しました。これでホーム柵と電車との高さの比較が出来ます。

停車中の車両とホーム柵を見比べた様子です。中間の柱は以外に幅が狭く圧迫感はあまりありませんでした。

ホーム柵と車両を近くで見比べた様子です。

ホーム柵と車両の隙間はこんな感じです。

今回の先行試験後に設置されるホーム柵のベースユニットの位置に印がついていました。

そして、こちらが車両端に設置された操作ユニットの様子です。

職員の方も興味深々といった所でしょうか・・。

近鉄・大阪阿部野橋駅で設置工事が進む昇降式ホーム柵。阿部野橋駅は、乗降客数の多さ、発着本数、頭端式である事、近鉄にしては比較的ドア位置が揃っている路線である事、ホームが若干カーブしている事など、データー収集には持ってこいの設置環境なんだと思います。先行試験の開始は今月中となっています。試験が始まったらまた、取材してレポートをお届けしたいと思います。

Visited 121 times, 46 visit(s) today