【大阪・関西万博2025】のシンボルとして建設された「大屋根リング」は、建築面積約61,035㎡、全長約2,025mの世界最大の木造建築物としてギネス世界記録™に認定されました。その整備費は約350億円──この数字だけが一人歩きし、「無駄では?」「ただの巨大な日よけでは?」といった批判も少なくありません。

しかしこのリングは、単なる屋根ではなく、万博のテーマ「多様でありながら、ひとつ」を象徴する建築であり、訪れた人々に“空間としての未来”を体感させる公共的な装置です。木造の意義、円形の思想、先端技術と日本の伝統の融合、スカイウォークでの体験、そして国内外の評価。本記事では、大屋根リングの建築概要、思想、技術、体験、経済効果、サステナビリティまでをファクトベースで徹底解説します。

■本ブログでは、「大屋根リング」について全2回にわたって考察していきます

1:事実に基づき客観的に見た「大屋根リング」の全体像

2:事前に語られていた情報と、現地体験とのギャップを考察する

第1章|世界最大の木造建築──「大屋根リング」の全貌

大阪・関西万博の「大屋根リング」は、全長2025m、直径675m、建築面積は約61,000㎡に達し、2025年3月にはギネス世界記録で「世界最大の木造建築物」として正式に認定されました。これほどの規模を持つ木造建築は世界でも例がなく、その象徴性とインパクトは万博全体の顔として強烈な存在感を放っています。

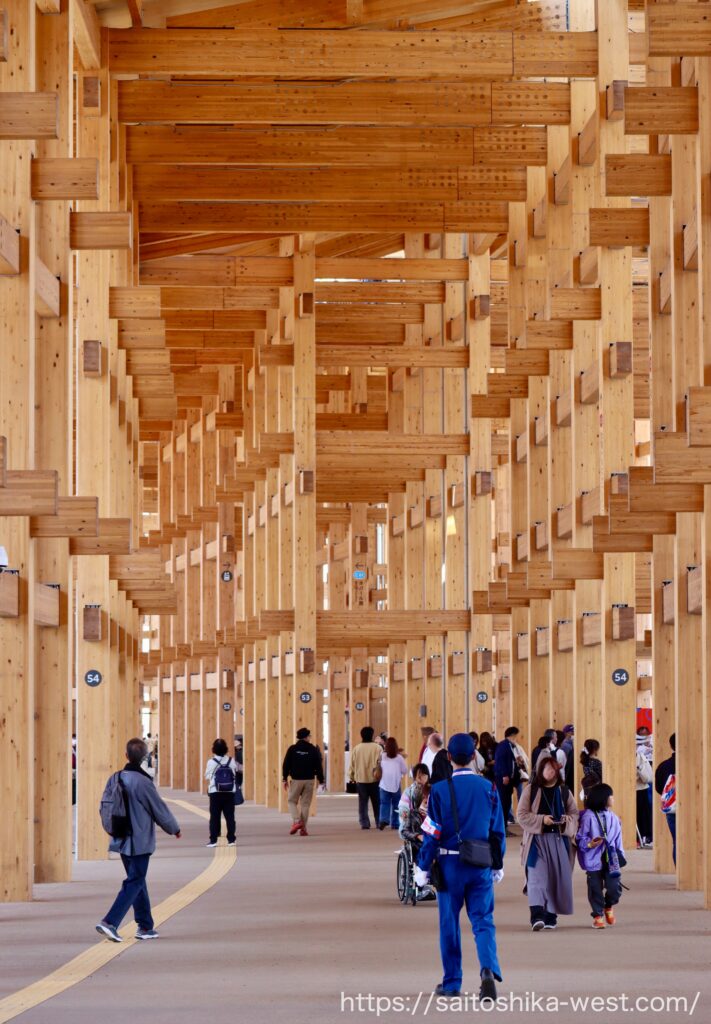

このリングは、建築家・藤本壮介氏の手により、「多様でありながら、ひとつ」というテーマを空間化したものです。会場を円形に取り囲む構造によって、世界中の人々やパビリオンが等しくつながり、集う象徴となっています。また、リングの上部には「スカイウォーク」と呼ばれる歩行回廊が設けられており、高さ12〜20mの位置から、海や会場全体を見渡すことができます。木の香りと視界の広がり、自然と都市が交差する景色──まさに五感で楽しむ建築体験です。

第2章|木造でつくる理由──持続可能性と復興の象徴

「なぜ木でつくるのか?」──この問いに、大屋根リングは明確な答えを示しています。木材は再生可能な資源であり、成長過程でCO₂を吸収し、建材として利用することでそれを長期にわたって固定できます。つまり、木造建築は環境に優しく、地球温暖化対策にも貢献できる“未来の素材”なのです。

リングの使用木材は、約7割が国産材(主にスギ・ヒノキ)、残る3割がオウシュウアカマツなどの外国産材です。国産材の中でも、福島県浪江町や四国の森林から調達された木材は、震災復興や林業再生への象徴的な意味も帯びています。

さらに、加工には愛媛県西条市の日本最大級のCLT(直交集成板)工場が使われており、材料の循環と地域経済への波及効果も無視できません。木造だからこそ実現できた建築的な軽さと温もり、そしてこの社会的メッセージ性──それがこの構造物に命を与えています。

第3章|なぜ円形なのか──“多様性と統一”を空間で表す建築思想

リングという形は、単に見た目のインパクトだけでなく、強い建築的メッセージを内包しています。それは、「ヒエラルキーのない構造」です。直線の軸線や中央集権的な配置ではなく、すべてのパビリオンが対等に並ぶ円環は、「どこにも中心がない=誰もが等しく主役である」という思想を体現しています。

この設計思想は、「多様でありながら、ひとつ」という万博のテーマと完全に一致します。約160の国と地域が、ひとつのリングの内側で半年間ともに過ごす──これほどまでに“世界の縮図”を形にした建築が、かつて存在したでしょうか。

さらに、リングの中央部は開かれた「森」として設計されており、そこには建物が建てられていません。人間中心ではなく、自然との共生を象徴するこの空間構成は、都市と環境の新しい関係をも示唆しています。

建築が語るのは形状ではなく理念。円形という構造が、ここまで豊かな物語を孕んでいることが、このリングの凄みなのです。

第4章|歩く都市・止まれる屋根──公共空間としての機能美

大屋根リングは、単なる造形物ではありません。構造そのものが都市のインフラとして機能する、「歩く都市」とも呼べる空間構成がなされています。幅30mのリング状の回廊は、来場者の回遊を促しながら、混雑を緩和し、滞在の快適性を高める重要な導線設計でもあります。

回遊路の屋根には断熱性の高い膜構造が採用され、夏の直射日光や急な雨を防ぎ、来場者が安心して移動・休憩できる環境が整備されています。さらに、リングには随所にベンチや照明、案内サインが設置されており、そのすべてが統一的なデザイン言語の中で機能的に配置されています。

特筆すべきは、視線誘導を意識したカーブ設計です。直線的な通路ではなく、リングの連続曲面が視覚的に「その先」を予感させ、歩くことそのものが体験として楽しくなる仕組みとなっています。都市の公共空間として、これほどまでに「歩くこと」を肯定するデザインは稀有です。

第5章|もう一つの主役は夜──ライトアップが描く万博の記憶

日没とともに、大屋根リングはもう一つの姿を現します。リング全体に設置された照明は、時間やイベントに合わせて光の色や強さが変化し、夜の万博を幻想的に演出します。

特に「ウォータープラザ」では、光と音、水を融合させたスペクタクルショーが開催されており、その舞台装置としてもリングは重要な役割を担います。スカイウォークから見下ろすこの演出は、来場者にとって忘れがたい記憶となり、SNSでの発信も急増しています。

建築が単なる「背景」ではなく、物語の「演者」として機能する。この構造的メッセージは、リングの夜間演出によって最も鮮明に体験されるのです。

第6章|伝統とテックの融合──現代の棟梁たちによる挑戦

大屋根リングの構造的核となるのが、日本の伝統技法「貫(ぬき)接合」と、現代建築工学の融合です。木材の加工には、精緻な3DモデリングとBIMデータが使われ、CLT(直交集成板)や集成材による高精度な部材が、現代の棟梁たちの手によって組み上げられました。

施工には、竹中工務店、大林組、清水建設など国内大手ゼネコンが担当し、それぞれの工区で独自の創意工夫が加えられています。無足場工法やモジュール化された組み立て技術、さらにはトヨタの“ジャスト・イン・タイム方式”を応用した物流システムなど、未来の建設業を先取りする実践の場となりました。木という柔らかな素材を、20mの高さと2kmの長さに渡って精密に接合し続ける──その裏には、数千人に及ぶ職人、設計者、施工者の情熱と技術の粋が注がれています。これこそが、現代における“棟梁文化”の新たな形なのです。

第7章|体験が価値を変える──来場者が語る“リングの力”

「思っていたよりずっとよかった」「来て初めてわかった」──開幕後、X(旧Twitter)や各種SNS、口コミで広がる来場者の感想は、概ね好意的な驚きを含んでいます。実際、設計者の藤本氏自身も「体験されて初めて伝わる空間」と語るように、この大屋根リングは写真や映像では決して語り尽くせない「身体性」を備えています。

リングの下は風が吹き抜け、木の香りがほのかに漂い、自然光が柔らかく差し込みます。そしてスカイウォークに上れば、都市と自然が交差する風景の中を歩くという、他にない体験が待っています。そこには単なる“展示施設”ではなく、来場者の時間と感覚そのものを包み込む“都市的装置”としての機能があるのです。

この「歩いてわかる」体験は、万博というイベントを単なる見物ではなく「参加と発見の場」に変える鍵となっています。

第8章|世界が注目──グローバルメディアと海外建築界の評価

世界中の目が、このリングに集まり始めています。カナダの著名建築誌『Azure Magazine』は「2025年に世界で最も期待される15の建築プロジェクト」にこの大屋根リングを選出。日本から唯一の選出であり、藤本氏の設計思想と日本の伝統・革新を融合させた構成に対し高い評価が寄せられています。

また、ルクセンブルク館やオランダ館、シンガポール館など、各国パビリオンの設計者たちも、「リングからの見え方」を意識してデザインを最適化したと語っており、リング自体が周囲の建築や空間演出のトリガーとなっていることが伺えます。

海外建築家たちにとって、このリングは単なる構造物ではなく、“語りかける建築”として位置づけられています。日本発の木造建築が、持続可能性とデザイン、文化の接点として国際的な評価を受けている事実は、静かな快挙といえるでしょう。

第9章|森と街をつなぐ──国産材と林業振興の静かな力

このリングに使われている約7割の木材は国産材。福島県浪江町や四国から調達されたヒノキ・スギは、森林資源の循環利用というだけでなく、林業再生や被災地の産業復興にも繋がっています。

中でも、浪江町に建設された集成材加工工場で製造された構造材は、かつて原発事故で大打撃を受けた地域の新たな希望の象徴です。技術と雇用、そして価値の再構築──建築ができる社会貢献の一つの答えがここにあります。輸送効率やコストの都合で一部に外国産材(オウシュウアカマツ)を使用していることは事実ですが、それ以上に重要なのは、「森と都市が建築でつながる」という構造的メッセージの可視化です。使われた木の量ではなく、その“意味の重さ”こそ、この建築の環境価値を支えているのです。

最終章|都市が語る未来──建築を超えた“記憶の装置”として

「建築は、記憶を刻む装置である」──この言葉が、これほどしっくりくる建築も珍しいかもしれません。大屋根リングは、スパンや素材の技術的革新を超えて、未来の都市像に対するひとつの“問い”を投げかけています。

半径300m以上におよぶ木造の回廊は、来場者に「世界を歩いている」という感覚をもたらし、あらゆる国・文化・思想をつなぐ架け橋となっています。その空間体験は、展示物や映像といったコンテンツを超えて、身体に直接刻まれる記憶となって残るのです。

万博終了後、大屋根リングは解体され、再利用される予定ですが、その“痕跡”は、来場者の記憶、写真、SNS、言葉、あるいは都市計画の系譜の中に、静かに残り続けるでしょう。解体されることを前提にしてなお、ここまで豊かで重層的な意味を持たせた建築は稀です。

リングの中央に設けられた「森」が示すのは、人と自然の関係を問い直す視点であり、「中心に建物を建てない」という設計の選択は、人間中心主義の終焉すら感じさせます。文明のシンボルである“建築”が、自然へのリスペクトをこめて一歩退く──この構造的思想は、ポスト資本主義、ポスト成長社会の空間的表現とも言えるでしょう。

すべての人が歩き、見上げ、風を感じ、空と海を眺め、未来について語る場所。そんな場として「都市に何ができるか」を問いかけたリングは、単なる建造物ではなく、万博という一過性のイベントを超え、私たちの都市や社会の記憶に残る、“新しい風景”としての存在を確かにしています。

◆ 次回予告|「350億円の日除け」か、「語りかける空間」か──誤解と体験のあいだにあったもの

開幕前、メディアが繰り返し伝えたのは「350億円の巨大な日よけ」という言葉。機能は単純化され、費用だけがクローズアップされ、「贅沢すぎる建築」というイメージが一人歩きしました。

しかし、会場でリングを歩いた人々が語るのはまったく別の体験です。日差しと木陰、空と風、視界の広がり──その空間がもたらす“身体感覚”の中に、誰もが想像していなかった「意味」が静かに立ち現れます。

次回は、メディアが描いたイメージと体験者が得たリアルとのあいだにある“深いズレに迫ります。

あの空間は、本当に「無駄」だったのか?それとも、私たちが“見る力”を失っていただけなのか──。

「空間の記憶」が静かに語り始めた、もう一つの物語をお届けします。

◆ 出典・参考資料一覧

-

公益社団法人2025年日本国際博覧会協会

・「大屋根リング 木造建築完成のお知らせ」(2024年8月21日発表)

・「ギネス世界記録™ 認定のお知らせ」(2025年3月4日発表)

・公式ウェブサイト:https://www.expo2025.or.jp/ -

Guinness World Records™

・「The largest wooden architectural structure」正式認定(2025年3月) -

TECTURE MAG(チームテクチャーマガジン)

・「藤本壮介と巡る大屋根リング」(2025年4月14日)

・「万博スカイウォーク体験レポート」(2025年4月9日)

・https://mag.tecture.jp/ -

Azure Magazine

・「15 Projects that Will Shape Architecture in 2025」(2025年1月)

・https://www.azuremagazine.com/ -

日経クロステック/日経アーキテクチュア

・「大阪・関西万博の大屋根リングがギネス世界記録に認定」(2025年3月6日)

・「現代の棟梁が挑んだ木造建築」(2024年〜2025年連載記事)

・https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/mag/na/ -

大林組公式発表資料

・「大屋根リングにおける貫接合と国産材活用について」(2024年) -

竹中工務店

・「大阪万博リング西工区作業所 施工責任者・構造設計担当インタビュー」(2024年5月) -

清水建設・東急建設・村本建設・青木あすなろ建設JV、南海辰村建設・竹中土木JV 他施工情報

・各社広報・施工レポート(2023年〜2025年) -

SNS・報道分析(2023〜2024年)

・報道見出し・SNSトレンド(「高すぎる屋根」「半年で壊す」等)からの観察